自動運転バスの仕組みとは?メリットや課題と実証実験の事例を紹介

更新日: 2025/5/9投稿日: 2025/5/9

EV

少子高齢化を伴う労働人口減少による、バス運転手不足や路線廃止は深刻な問題です。現在はそのような背景のもとで、自動運転バスが注目されています。

自動運転バスは、最新のAIやセンサー技術を駆使し、安全かつ効率的な運行をするバスです。自動運転バスの普及は、移動手段の最適化や交通事故の削減をもたらし、多くの交通問題を解決する可能性を秘めています。

そこでこの記事では、自動運転バスの仕組みやメリット、今後の課題などを詳しく解説します。

自動運転バスについての体系的な知識を得たい方は、ぜひ最後までお読みください。

自動運転バスとは?仕組みと概要を紹介

まずは自動運転バスの仕組みと概要について、以下の2項目で解説します。

- 自動運転バスの仕組み

- 自動運転のレベル

自動運転バスの仕組み

自動運転バスとは、最新のAIやセンサーの技術を搭載し、運転手の介入を最小限、あるいは無人で運行可能なバスのことです。

自動運転バスは、主に以下に挙げる技術の組み合わせで安全な運行を実現しています。

| 技術 | 内容 |

|---|---|

| LiDAR(ライダー) | 「Light Detection and Ranging」の略 レーザー光を物体に照射し、距離や方向を測定 |

| ステレオカメラ 周囲監視カメラ | 歩行者や車両、障害物を検知 |

| GPS・衛星信号 磁気マーカー | 位置情報を把握しナビゲーションに活用 |

| 運転制御システム | 運行データ・センサーデータをもとに走行ルートを決定 正確なバス運行を実行 |

上記のシステムをもとに走行用のデータを作成し、自動運転システムがバスを運行します。

自動運転バスの技術は着実に進歩しており、安全な運行システムの確立や法整備が進んでいる最中です。現在では、各地での実証実験も本格的に始まっています。

自動運転のレベル

自動運転システムには6段階の「レベル」が存在し、レベルによって行える操作が異なります。それぞれのレベルの詳細は、以下のとおりです。

| レベル | 概要 | 詳細 |

|---|---|---|

| レベル0 | 完全手動 | すべての操作を ドライバーが行う |

| レベル1 | 運転支援 | 加速・操舵・制動のいずれかの操作をシステムが行う状態 |

| レベル2 | 特定条件下での 自動運転機能 | 加速・操舵・制動のうち複数の操作をシステムが行う状態 |

| レベル3 | 条件付き自動運転 | システムが要請したときのみドライバーが対応する状態 |

| レベル4 | 特定条件下における 完全自動運転 | 限定された地域のみで自動で運転を行い、ドライバーが全く関与しない状態 |

| レベル5 | 完全自動運転 | 常にシステムが すべての運転タスクを実施 |

2025年4月現在、日本ではレベル4までの自動運転バスの営業運行が行われています。

経済産業省と国土交通省で取り組んでいる茨城県日立市でのレベル4自動運転※の実証事業については、2025年1月24日までに運行に必要な全ての許認可を取得し、事業者において2月3日より営業運行を開始します。これに先立ち、2月2日に国と日立市で出発式を開催します。

今後の法改正や技術革新が進めば、運転手不在の完全自動運転バスが日本中を運行するのも、遠い未来の光景ではありません。

自動運転バスが必要な理由と導入された背景

現在の日本では以下2つの理由から、自動運転バス導入の重要性が高まっています。

- バス運転手の不足

- 地域における移動手段の減少

バス運転手の不足

現在日本で起こっているバス運転手の担い手不足の原因は、主に以下の5つです。

- 少子高齢化による労働人口の減少

- 割に合わない賃金

- 長いうえに不規則な労働時間

- 事業に必要な「大型二種免許」取得の手間

- 3年という正規職員雇用の高いハードル

- 見かけ上の社会的ステータスの低さ

厚生労働省が公表した「一般職業紹介状況」によると、2025年2月時点での自動車運転業務の有効求人倍率は「2.71倍」と高水準。それほど、業界の需要に対する供給が足りていません。

日本バス協会が2023年9月に公表した施策では、2030年に約36,000人の運転手が足りなくなると予想されています。

社会インフラであるバス業界の運転手不足が深刻化している。業界団体の日本バス協会が2023年9月に発表した試算によると、2030年に約3万6000人の運転手が足りなくなるという。

自動運転バスの営業運行実現は、深刻な人材不足を打破するための重要な施策の1つです。

地域における移動手段の減少

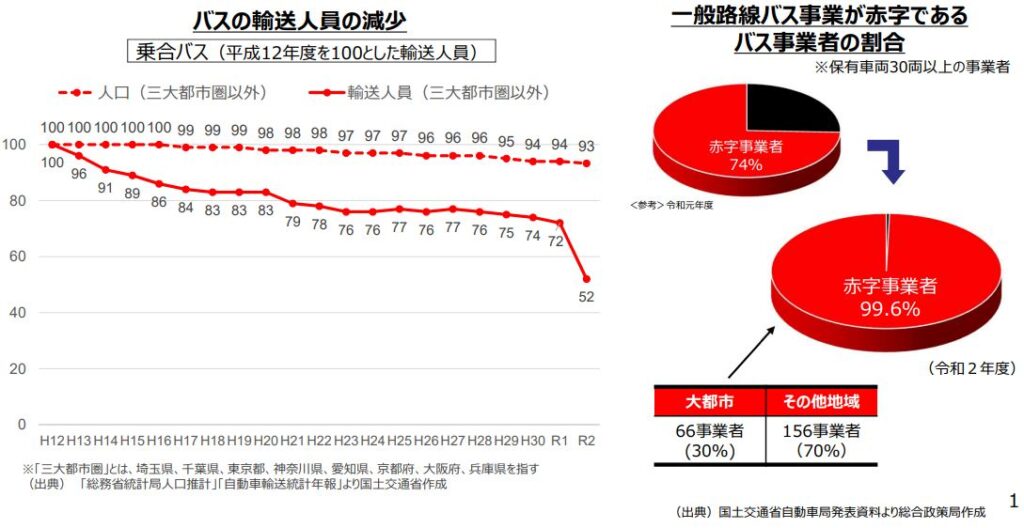

地方では人口減少に伴う公共交通機関の収益減少により、ダイヤの削減や路線廃止が進んでいます。

とくに、バス利用者の減少は深刻です。国土交通省が公表した資料によると、一般路線バス事業者の99.6%は赤字であり、大変厳しい経営状況に置かれています。

事業者が次々と廃業してしまうと、地方の交通手段は著しく制限され、日常生活に支障をきたします。

この問題の解決への貢献が期待されているのが、自動運転バスです。

自動運転バスは運転手を必要とせず、人件費が最適化できます。これにより交通弱者の移動を支えるだけでなく、自治体や事業者の財政圧迫の軽減も可能です。

自動運転バスがもたらす5つのメリット

自動運転バスは、市民や業界に以下の5つのメリットをもたらします。

1. 人員不足の解消

2. 運転手のミスによる事故防止

3. コスト削減

4. 過疎地域の移動手段増加

5. 交通の円滑化

1. 人員不足の解消

レベル4以降の完全自動運転では、乗務員を必要としません。自動運転バスが本格導入されれば、業界の人員不足解消につながります。

現在はさまざまな事情により、バス運転手は不足しています。バスの運転には大型二種免許が必要なこともあり、採用のハードルが高いのも大きなネックです。

しかしこの問題も、自動運転バスの導入で解決します。法整備の課題もありますが、レベル4以降の完全自動運転であれば、正常な運行を監視する人員のみで事足ります。

自動運転バスは、業界に根付く雇用問題を解決するために重要です。

2. 運転手のミスによる事故防止

自動運転バスの人間の運転技術によらない運行により、ヒューマンエラーに起因する事故の防止が可能です。

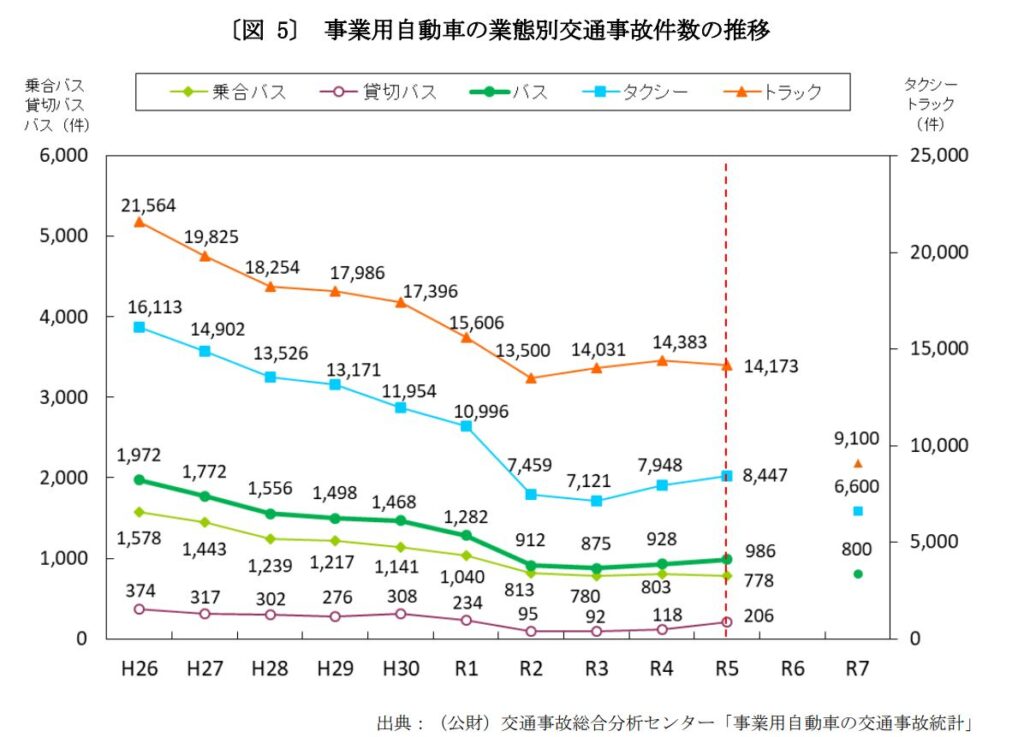

バスによる交通事故は年々減少しているものの、2023年時点で年間900件以上の事故が発生していることが、国土交通省の統計で明らかになっています。

交通事故の原因には「止まるだろう」「曲がるだろう」のだろう運転や、過労による不注意なども含まれます。このような事故を防ぐのに有効なのが、自動運転バスの導入です。

センサーや位置情報で最適な運行を行うため、正確無比な危険察知や回避ができ、事故のリスクが大幅に減少します。

3. 人件費コストの削減

バス運行には、以下のようにさまざまなコストがかかります。

- 人件費

- 燃料費

- 車両修繕費

- 車両償却費 など

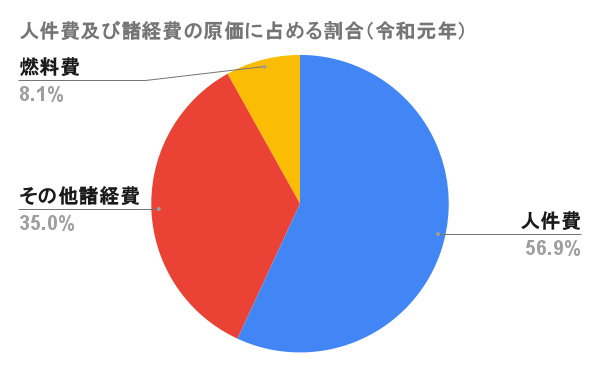

なかでも多くを占めるのが、運転手に支払う「人件費」です。国土交通省の統計によると、2019年度までのデータにおいて、いずれの年度も経費の半分以上が人件費となっています。

多くを占める人件費コスト削減の糸口となるのが、自動運転バスです。自動運転が人間の運転手に取って代われば、人件費コストの問題を一気に解決できます。

また、自動運転バスを電気自動車(EV)で運用することで、燃料費の大幅な削減も可能です。

4. 過疎地域の移動手段増加

自動運転バスは人口過疎地域の移動手段確立において、重要な役割を果たすとされています。

地方などの人口過疎地域では、公共交通機関のダイヤ削減や廃線が進んでいます。このままでは高齢者をはじめとした交通弱者が、通院や買い物に行く手段を失いかねません。

自動運転バスが普及すれば、上記のような移動手段の問題は一気に解決します。

事実、人口が2万人未満で交通手段の確保が急務となっていた福井県永平寺町では、自動運転バスの導入により交通手段の増加に成功しました。

サービスが利用できる区間は、京福電気鉄道永平寺線の廃止区間の廃線跡を活用した町道「永平寺参(まい)ろーど」の約2km、「荒谷」停留所から「志比(永平寺門前)」停留所までです。歩行者や自転車も利用するルートをヤマハ発動機製の電動カートをベースとした自動運転車両3台を導入しています。

政府は25年度を目処に50箇所、27年度までに100箇所以上で自動運転サービスの実証に取り組む考えです。

5. 交通の円滑化

自動運転バスの導入は、交通の円滑化にも大きく貢献します。AIによる運行管理システムは、現在の交通量や信号の切り替わりを的確に判断し、最適な走行が可能です。

最適な走行をする自動運転車両が増えていけば、自動車同士が相互に連携し、交通の円滑化が図れます。

また、自動運転車両は、道路を走るほかの自動車にも良い影響を与えます。

米ミシガン大学の発表によると、渋滞のなかに自動運転車両が1台あるだけでも、渋滞を緩和できるという驚きの結果が出ました。

誰かがブレーキを踏むと、その後ろのクルマのドライヴァーはシートベルトをした体が背もたれから浮くくらい強くブレーキを踏む。しかし、自律走行車役のクルマは何車両か前のクルマが減速しているという通知を受け取るため、緩やかに減速していった。カップのコーヒーもこぼれないくらい穏やかにだ。

自律走行車役のクルマの後続車には人間のドライヴァーが乗っているが、彼らもまた徐々に減速することができた。結果、渋滞は起きなかった。

自動運転バスは、自動運転車両普及への第一歩となることは間違いありません。

自動運転バス導入に関する5つの課題

自動運転バスは便利な乗り物ですが、導入には以下5つの課題があります。

1. 技術的な課題

2. 公共の理解と受け入れ

3. 導入コストの高さ

4. 法的枠組みの整備

5. トラブル時の対応

1. 技術的な課題

自動運転バスの導入には、センサーや運転制御システムに伴う技術的な課題があります。技術不足のまま導入を急ぐと、思わぬ事故を起こしかねません。

具体例として挙げられるのが、東京パラリンピック選手村内で発生した事故です。

自動運転の巡回バスが信号機のないT字路交差点を右折中に、視覚障がいを持つ柔道選手と接触事故を起こしました。

東京パラリンピックが開かれていた昨年8月、東京都中央区の選手村で自動運転のバスで視覚障害のある柔道の北薗新光(あらみつ)選手(30)に接触してけがを負わせたとして、警視庁は6日、バスのオペレーターでトヨタ自動車の男性社員(39)を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで書類送検した。

この際、使われた車両は自動運転レベル2であり、オペレーターの制御が必要でした。そのため、実際は技術的な問題はないとされています。

しかしながら、現在の技術では、まだまだ完全自動運転には程遠いのも事実です。そのため、今後のさらなる技術向上が望まれます。

2. 公共の理解と受け入れ

自動運転バスの導入には、一般市民の理解と受け入れが欠かせません。

一般市民の自動運転バスの安全性に対する疑念は、まだまだ根強く残っています。この問題を解決せずに強引に導入を押し進めると、住民からの反発で利用率の低下を招くため、適切とはいえません。

一般社団法人「交通工学研究会」が行った、自動運転の実証実験が行われている地域で実施されたアンケートを引用します。5段階の信頼性へのアンケートによると、全体の7割近くの人が信頼度「3」以下の評価にとどまっています。

自動運転バスの安全性と利便性を広く理解してもらうには、地域社会に寄り添い、慎重に説明会や体験乗車会を実施していくことが重要です。

3. 導入コストの高さ

自動運転バスの導入には、高額な初期投資が必要です。自動運転対応車両は製造コストが高く、従来のバスよりも多額の費用がかかります。

デジタル庁の資料によると、自動運転バスの1台あたりの本体価格は5,500~8,000万円。一般的なバスの価格は約2,300万円とされているため、およそ2倍以上の費用がかかります。

自動運転車両のインフラ整備にも数千万円の費用がかかるため、導入できる市区町村が限られるのも問題です。コストの問題を解決できなければ、導入は困難でしょう。

4. 法的枠組みの整備

自動運転バスの運行を実現するには、既存の法的枠組みの見直しは必須項目です。

2025年4月現在の道路交通法では、自動運転バスの完全無人運転は一応可能です。

調査検討委員会における検討結果等を踏まえ、令和4年4月、第208回国会において、SAEレベル4に相当する、運転者がいない状態での自動運転である特定自動運行の許可制度の創設等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律が成立しました。

引用:自動運転|警察庁

しかしながら、事故が発生した際の責任の所在などもあり、自動運転車両に関する法整備は課題が多くあります。

国土交通省では、ジュネーブ道路交通条約及び道路交通法、ウィーン道路交通条約などの国際的な観点から議論が進みつつあります。ですが、依然として残されている法的な課題は多いのが現状です。

5. トラブル時の対応

自動運転バスは、たとえ無人運転が実現したとしても、完全に人の手を離れるわけではありません。システムエラーや通信障害、悪意あるハッキングなどが発生した場合は、オペレーターによる対応が求められます。

万が一にも乗客が危険に晒された際は、遠隔操作で迅速に介入できる仕組みや、自動的に異常を感知する非常停止機能の整備が必要です。

現在、各地で自動運転バスの実証実験が行われています。これら実験により、確かな安全を実証していくことが重要です。

自動運転バスの導入事例・実証実験

自動運転バスの導入事例・実証実験を3件紹介します。

- 茨城県境町の自動運転バス

- 羽田イノベーションシティの自動運転バス

- 宮城県気仙沼市の自動運転バス

茨城県境町の自動運転バス

茨城県境町では、2020年11月に自動運転バスの定常運行が開始されました。このプロジェクトは、地域の公共交通の維持と高齢者の移動手段確保が目的です。

現在では、以下の3ルートで自動運転バスが運行されています。

- 「道の駅さかい」〜「猿島コミュニティセンター」

- 「道の駅さかい」〜「高速バスターミナル」

- 「パワーセンター境店」〜「高速バスターミナル」

境町は鉄道路線がなく公共交通インフラが弱いため、自動運転バス導入は急務となっていました。結果として、導入してから約1年で、累計5,300人以上の利用があり、運行距離は約1万4525kmに到達しています。

境町の自動運転バスは、導入事例としてもっとも成功したものの1つです。

羽田イノベーションシティの自動運転バス

羽田イノベーションシティでは、2024年8月1日よりレベル4の自動運転バスを運行しています。これは特別な道路インフラを必要とせず、完全自動運転が可能なサービスとして国内初の試みでした。

また、期間限定で「HICity(天空橋駅バスターミナル)」~「羽田空港第3ターミナル」間で、新型自動運転バスの公道走行実験も行われていました。

期間限定の実証実験の内容

- 期間:2025年3月13日(木)〜3月23日(日)

- 運行時間:10:45~16:30

- 走行距離:往復約3.9km

- 走行時間:往復約16分(片道約8km)

- 走行速度:最大35km/h

- 車両:ティアフォー製Minibus2.0

今後は羽田空港との接続を含む新たなルートの開発が計画されており、2026年には、HICityと羽田空港を結ぶ3.9キロの往復ルートでの運行が見込まれています。

宮城県気仙沼市の自動運転バス

JR東日本は、2022年12月から気仙沼BRT(バス高速輸送システム)の一部区間で運行を開始しました。

自動運転区間は、宮城県登米市の「柳津駅」~「陸前横山駅」間の4.8kmです。運転席には乗務員がいるため、完全自動運転ではありませんが、基本的にはハンズフリーの運行になっています。

その後2024年3月にレベル4自動運転の認可を取得し、同年秋頃から完全無人での運転を目指していましたが、諸般の事情により計画を延期しました。

JR東日本は、将来的には対象区間の拡大や完全無人での運転を目指し、実証実験を続けています。

【まとめ】自動運転バスは着々と普及が進みつつある

自動運転バスは世界各地で実証実験および導入がすでに行われており、着々と普及が進みつつあります。自動運転バスが普及すれば、人員不足や交通弱者の問題など、多くの社会的課題が解決に向かうでしょう。

日本国内での本格的な運行にはまだ時間がかかりますが、決して遠い未来の話ではありません。

私たちも、今後の官民連携による取り組みに一層注目し、新しい交通手段への理解を深めていきましょう。

関連コラム

EV

【2026年最新】中国の電気自動車(EV)が注目される理由は?日本で買える車種や注意点を解説

EV

【完全解説】カーボンニュートラル燃料とは?基礎知識からメリット・デメリットまで徹底解説

EV

電気自動車(EV)を自宅で充電するには?設備の設置方法や費用についても徹底解説

EV

テスラの自動運転機能の現状は?事故の事例も解説

EV

電気自動車(EV)の充電時間の目安は?充電の種類や時間短縮の方法も解説

EV