【2026年】自動運転タクシーとは?日本や海外の現状といつ実用化されるか解説

更新日: 2026/2/21投稿日: 2025/5/9

EV

自動運転タクシーは最新のセンサーやAI技術を搭載し、運転手なしで運行する次世代のタクシーです。「ロボタクシー」とも呼ばれ、アプリひとつで配車から決済まで完結する仕組みが世界中で広がりつつあります。

アメリカではGoogleのWaymo(ウェイモ)が年間1,400万回以上の乗車を記録し、2025年4月からは東京都心でもテスト走行を開始しました。日本国内でも日産やティアフォーなどが2026〜2027年のサービス開始に向けて実証実験を加速させています。

自動運転タクシーの技術は日々進化しており、日本での本格導入はもはや「未来の話」ではなく「数年以内の現実」です。

そこでこの記事では、自動運転タクシーの仕組みや最新動向、メリット・課題を定量データを交えてわかりやすく解説します。さらに、Waymo・テスラ・百度の技術的アプローチの違いや実際の利用方法・料金についても紹介するので、ぜひ最後までお読みください。

自動運転タクシー(ロボタクシー)とは?仕組みと概要を紹介

まずは自動運転タクシーの基本的な仕組みと、理解に欠かせない「自動運転レベル」について解説します。

- 自動運転タクシーの仕組み

- 自動運転のレベル

自動運転タクシーの仕組み

自動運転タクシーとは、最先端のセンサー技術やAIを活用し、人間の運転操作なしで走行できるタクシーのことです。「ロボタクシー」とも呼ばれ、利用者はスマートフォンの専用アプリで配車を依頼し、指定場所で乗車して目的地まで移動、決済までアプリ上で完結します。

自動運転車両には複数の技術が組み合わされて搭載されており、それぞれが役割を分担しながら安全な走行を実現しています。

| 技術 | 役割 |

|---|---|

| LiDAR(ライダー) | レーザー光で周囲360度・最大300mの距離を3Dで測定し、障害物の位置を正確に把握 |

| カメラ(複数台) | 歩行者・車両・信号・標識をリアルタイムで認識。Waymoの車両には29台のカメラを搭載 |

| レーダー | 悪天候や夜間でも物体の速度や距離を測定。カメラやLiDARを補完する役割 |

| GPS・高精度地図 | 車両の正確な位置を把握し、最適な走行ルートをナビゲーション |

| AI運転制御システム | 各センサーのデータを統合し、加速・減速・操舵をリアルタイムで判断・制御 |

| 遠隔監視システム | 管制センターからカメラ越しに運行状況を常時監視。緊急時には遠隔操作も可能 |

これらの技術が連携することで、周囲環境をリアルタイムで把握し、最適な走行ルートを構築して安全な運行を実現しています。人間の目では見落とす可能性のある死角までカバーできるため、急な歩行者の飛び出しや信号の誤認にも対応可能です。

引用:東京都「バスなど公共交通への自動運転サービスの導入に向けたガイドライン」

政府も自動運転の普及を積極的に支援しており、レベル4の自動運転車を対象に全国10カ所で車両調達やインフラ整備の費用を補助する方針を打ち出しています。

政府は企業や自治体が無人のバスやタクシーの事業を展開しやすくするよう支援する。ドライバーが不要な「レベル4」の自動運転車を対象に、全国10カ所で車両の調達や交通インフラの整備にかかる費用を補助する。

今後は、タクシー事業者と自動車メーカー・IT企業の連携がさらに進み、サービス提供エリアが拡大していく見込みです。

自動運転のレベル

自動運転システムには6段階の「レベル」が定義されており、レベルが上がるほどシステムが担う範囲が広がります。

| レベル | 概要 | ドライバーの役割 |

|---|---|---|

| レベル0 | 完全手動 | すべての操作をドライバーが行う |

| レベル1 | 運転支援 | 加速・操舵・制動のいずれか1つをシステムが支援 |

| レベル2 | 部分的な自動運転 | 複数の操作をシステムが支援するが、ドライバーの常時監視が必要 |

| レベル3 | 条件付き自動運転 | 特定条件下ではシステムが運転。緊急時のみドライバーが対応 |

| レベル4 | 特定条件下の完全自動運転 | 限定エリア内で完全無人運転が可能。ドライバー不要 |

| レベル5 | 完全自動運転 | あらゆる条件下で完全自動運転。ドライバーの存在自体が不要 |

日本の道路交通法では、2023年4月の法改正により「レベル4」の公道走行が許可制で認められています。自動運転タクシーの多くはこのレベル4の実現を目標としています。

アメリカではWaymoがレベル4で完全無人の商用運行を実現済みです。日本国内でもレベル4の実証実験は着実に増えており、政府は2027年度までに全国100カ所以上での自動運転サービス実現を目指しています。

自動運転タクシーを導入する5つのメリット

自動運転タクシーが普及すると、私たちの生活にどのような恩恵があるのでしょうか。主なメリットは以下の5つです。

1. ドライバー不足の解消につながる

2. 安い運賃でタクシーが利用できる

3. サービスの質が安定する

4. 交通事故や渋滞が減少する

5. 移動時間が「自由時間」になる

1. ドライバー不足の解消につながる

自動運転タクシーは、深刻化するタクシードライバー不足の根本的な解決策として期待されています。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、2024年時点のタクシードライバーの平均年齢は60.2歳です。全産業の労働者平均年齢(男性44.9歳、女性42.7歳)と比べると、15歳以上も高い水準にあります。

さらに、タクシードライバーの数はこの10年で約40%も減少しており、高齢化と人材不足が同時に進行中です。都市部では「アプリで配車を依頼してもなかなかつかまらない」という状況が日常化しつつあり、訪日外国人の急増によるタクシー需要の高まりにも対応しきれていません。

自動運転タクシーはドライバーを必要としないため、この人材不足の問題を根本から解消できます。24時間365日稼働でき、繁忙期や深夜帯でも安定した配車が可能になる点は大きなメリットです。

2. 安い運賃でタクシーが利用できる

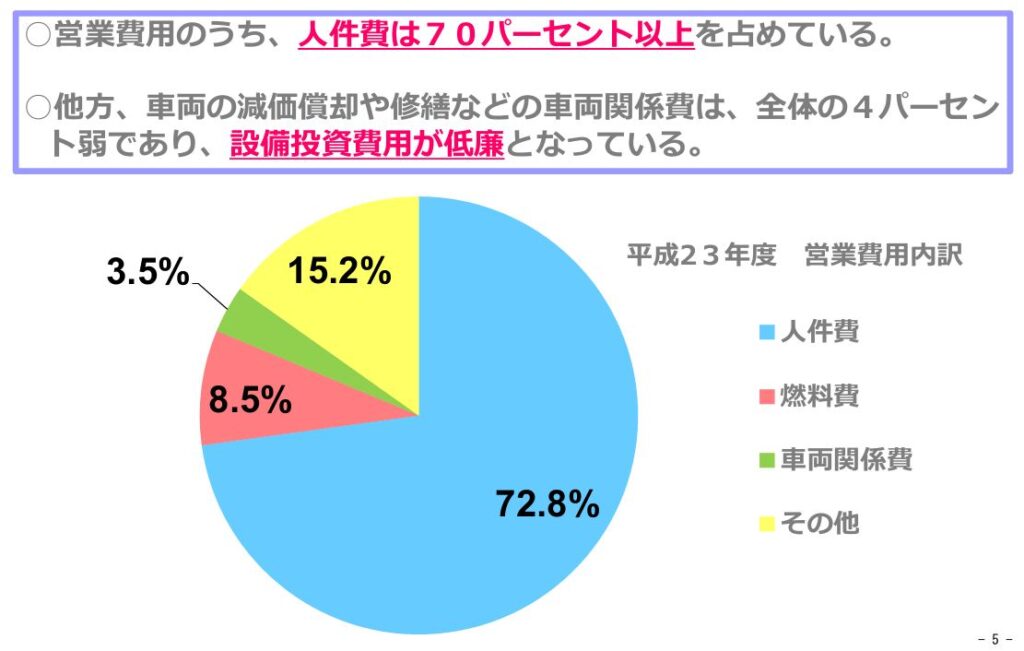

無人で運行する自動運転タクシーでは、最大のコスト要因であるドライバーの人件費が不要になります。国土交通省の統計によると、タクシー事業の経費のうち人件費の割合は約70%以上を占めています。

この70%超の人件費が大幅に削減されれば、運賃は現在よりかなり安くなる可能性があります。加えて、AIによる最適ルート選択で燃料費も削減できるため、トータルコストの低減が見込まれます。

ただし、現状では車両コストが1台あたり約1,500万〜2,300万円(10万〜15万ドル)と高額なため、すぐに従来タクシーより安くなるとは限りません。テスラが3万ドル以下(約450万円以下)の自動運転専用車両「サイバーキャブ」を計画しているように、車両の量産・低コスト化が進めば、運賃の大幅な引き下げが現実味を帯びてきます。

3. サービスの質が安定する

自動運転タクシーは、人間の体調やスキルに左右されない一定品質のサービスを提供できます。ドライバーの疲労やストレスによる運転ミスが排除され、接客態度のばらつきもなくなるため、24時間365日、常に均一な品質で乗客を運ぶことが可能です。

自動運転システムは道路交通法を厳格に遵守して運転するため、急ブレーキや乱暴な車線変更といった問題も発生しません。「運転手のマナーが悪かった」「遠回りされた」といったクレームとも無縁になります。

4. 交通事故や渋滞が減少する

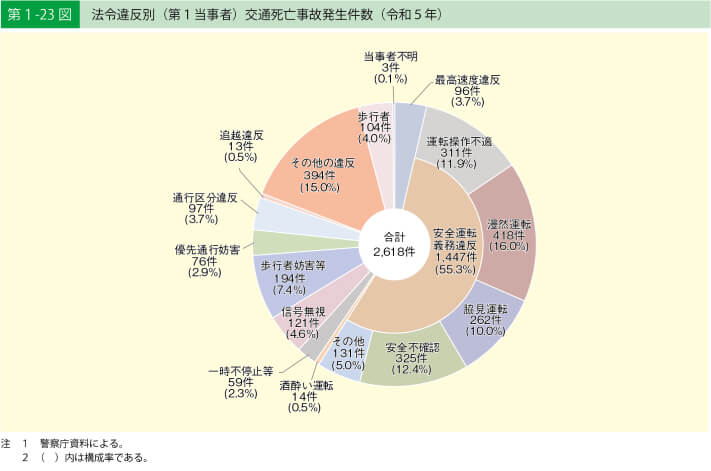

自動運転技術の普及は、交通事故の大幅な減少に直結します。内閣府の統計によると、2023年に発生した交通死亡事故2,618件のうち、原因の55.3%は「安全運転義務違反」でした。つまり、わき見運転・居眠り・信号無視など人的ミスが過半数の死亡事故を引き起こしています。

完全自動運転車両であれば、こうした人的ミスは原理的に発生しません。実際にWaymoの独自調査では、人間の運転と比べて重傷事故を約91%、負傷事故を約80%減少させられると報告されています。死亡事故の再現シミュレーションでは、加害者側なら100%、被害者側でも82%のケースで回避可能という結果も示されました。

5. 移動時間が「自由時間」になる

自動運転タクシーの見落とされがちなメリットが、「移動=自由時間」になることです。ドライバーとの会話が不要なプライベート空間で、読書や仕事、動画視聴など移動中の時間を自由に活用できます。

また、高齢者や障害のある方など自分で運転できない方にとっては、時刻表に縛られずに好きなタイミングで移動できる交通手段になります。地方ではバス路線の廃止や鉄道の廃線が相次いでおり、交通弱者の移動手段を確保する「新たな公共インフラ」としても自動運転タクシーは期待されています。

政府は2025年度までに全国50カ所、2027年度までに100カ所以上で自動運転サービスの実現を目標に掲げており、地方への展開も計画されています。

自動運転タクシーの導入における3つの課題

メリットが多い自動運転タクシーですが、本格導入にはまだ乗り越えるべき課題が残っています。主な課題は以下の3つです。

1. 技術的問題とインフラ整備

2. 自動運転に適した法整備

3. サイバー攻撃に対するセキュリティ

1. 技術的問題とインフラ整備

自動運転タクシーの本格運用には、センサー技術やAIのさらなる精度向上が欠かせません。特に課題となるのが、悪天候・夜間・複雑な交差点など、イレギュラーな環境への対応です。

自動運転タクシーの開発には、大量の走行データを収集し、データセンターで分析し、実車で検証するという膨大な工程を繰り返す必要があります。このプロセスには莫大なコストがかかり、実際に米GM(ゼネラル・モーターズ)は累計100億ドル(約1.5兆円)以上を投じた末、2024年12月に自動運転タクシー事業からの撤退を表明しました。

また、車両コストも大きなハードルです。Waymoが採用するLiDARなどのセンサーを含めると、自動運転車1台あたりのコストは約1,500万〜2,300万円にもなるとされています。道路・信号機などのインフラを自動運転車両に対応させる整備や、車両間通信(V2X)・5G通信網の構築も含めた総合的な取り組みが必要です。

2. 自動運転に適した法整備

自動運転タクシーの導入には、法律面の整備も急務です。2023年4月の道路交通法改正により、レベル4の自動運転は許可制で公道走行が認められるようになりました。

調査検討委員会における検討結果等を踏まえ、令和4年4月、第208回国会において、SAEレベル4に相当する、運転者がいない状態での自動運転である特定自動運行の許可制度の創設等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律が成立しました。

引用:自動運転|警察庁

ただし、現行法ではタクシー事業者による運行管理が義務付けられており、自動運転技術を持つIT企業が単独でタクシー事業に参入することは困難な状況です。そのため、WaymoがGO・日本交通と提携し、テスラがライドシェア大手Uberと連携するなど、「技術×既存事業者」の協業モデルが主流となっています。

また、自動運転車が事故を起こした場合の責任の所在や、保険の適用範囲など、まだ詰めるべき論点は多く残されています。

3. サイバー攻撃に対するセキュリティ

自動運転タクシーは常時ネットワークに接続して運行するため、サイバー攻撃への対策が不可欠です。ハッキングにより車両制御が奪われれば重大事故につながる危険性があり、乗客の位置情報や個人データの漏えいリスクもあります。

悪意ある第三者による遠隔操作やデータ窃取を防ぐため、暗号化通信・侵入検知システム・リアルタイム監視体制の構築が不可欠です。各国で規制整備も進んでおり、日本でも安全性確保に向けたセキュリティ基準の策定が急がれます。

日本で実施されている自動運転タクシーの実証実験や実用例を3つ紹介

日本国内では複数の企業が自動運転タクシーの実現に向けて実証実験を重ねています。ここでは、代表的な3つの取り組みを紹介します。

- 「ZMP」と日の丸交通

- 日産自動車とDeNAの「Easy Ride」

- ティアフォーと日本交通の協業

「ZMP」と日の丸交通

2018年8月、株式会社ZMPと日の丸交通が世界初の自動運転タクシー営業走行となる実証実験を実施しました。ZMPが開発した「RoboCar MiniVan」を使用し、東京都千代田区大手町から港区六本木まで約5.3kmのルートを走行。1日4往復、片道1,500円の運賃で公募当選者を乗せて運行し、ICT技術を活用した配車サービスの可能性を検証しました。

東京都の支援事業に選定されたこのプロジェクトは、都心での自動運転技術の実用化に向けた第一歩として記録されています。

日産自動車とDeNAの「Easy Ride」

日産自動車とDeNAは、「誰もがどこからでも好きな場所へ自由に移動できる」次世代交通サービス「Easy Ride」を共同開発し、2018年から複数回の実証実験を重ねています。

| 実施時期 | 内容 |

|---|---|

| 2018年2月 | 横浜みなとみらいで初回実証実験を開始 |

| 2019年2月 | 第2回実証実験を実施 |

| 2019年9〜10月 | 第3回実証実験を実施 |

| 2024年6月 | 約5年ぶりに実証実験を再開 |

| 2025年3月 | 最新の実証実験を実施 |

Easy Rideはスマホアプリで配車依頼から決済まで完結する設計で、高齢者をはじめとした幅広い利用者を想定しています。日産は2027年度に自動運転タクシーサービスの本格商用化を目指しており、横浜エリアでのミニバンを使ったサービス展開を計画しています。

ティアフォーと日本交通の協業

日本交通とティアフォーは、2018年11月から自動運転に向けたデータ収集で協業を開始し、2024年7月に業務提携を締結。2025年2月からは東京都内広域で本格的な走行データの収集を開始しています。

日本交通の一部タクシーにティアフォーのデータ記録システム(DRS)を搭載し、日常の営業運行をしながら自動運転AIの開発に必要な走行データを収集する取り組みです。

さて、日本交通では一部のタクシー車両に、株式会社ティアフォー(以下「ティアフォー」)が開発したデータ記録システム(Data Recording System:DRS)を搭載して営業運行することとなりました。

ティアフォーは日本発の自動運転スタートアップとして、国内で最も自動運転タクシーの開発に注力している企業の一つです。2025年から東京都内お台場でのサービス実証を開始し、2027年には東京都内全域でのサービス展開を目標に掲げています。収集した走行データは自動車業界のパートナー各社にも提供され、業界全体の開発加速に貢献しています。

自動運転タクシーの海外事情|Waymo・テスラ・百度を比較

海外では日本よりも一歩先に、自動運転タクシーの商用化が進んでいます。ここでは特に注目すべき3社のケースを紹介した後、各社の技術アプローチの違いを比較します。

- アメリカのWaymo(ウェイモ)

- アメリカのテスラ

- 中国の百度(バイドゥ)

アメリカのWaymo(ウェイモ)

Waymo(ウェイモ)は、もともとGoogleの社内プロジェクト(2009年発足)から独立した企業で、現在は親会社Alphabet傘下で自動運転タクシーの商用運行を行っています。2018年12月にアリゾナ州フェニックスで全米初の商用サービス「Waymo One」を開始し、2026年時点で運用台数は2,000台を超え、年間乗車回数は1,400万回以上を記録しています。

| 都市 | 状況 |

|---|---|

| フェニックス(AZ) | 完全無人運転で24時間運行中 |

| サンフランシスコ(CA) | 完全無人運転で運行中。高速道路にも対応 |

| ロサンゼルス(CA) | 完全無人運転で運行中 |

| オースティン(TX) | Uber経由での配車サービスを展開中 |

| アトランタ(GA) | サービス展開中 |

| マイアミ・ダラス・DC等 | 2026年にサービス開始予定 |

| 東京(日本) | 2025年4月からテスト走行開始 |

注目すべきは日本市場への進出です。2025年4月から、タクシー配車アプリ「GO」および日本交通と提携し、東京都心7区(港区・新宿区・渋谷区・千代田区・中央区・品川区・江東区)でテスト走行を開始しました。

東京での「自動運転タクシー」開始に向けたテストがスタートしました。タクシーアプリの「GO」と米国で自動運転タクシーを展開するWaymo、日本交通らが東京でWaymoの車両を使って東京の街を走行し、データを取得していきます。

また、Waymoは2025年4月にトヨタと自動運転分野での戦略的パートナーシップを発表しています。Waymoにとって米国外で初の展開となる東京での動向は、日本の自動運転市場全体に大きなインパクトを与える可能性があります。

アメリカのテスラ

テスラはイーロン・マスク氏が率いるEVメーカーで、Waymoとはまったく異なるアプローチで自動運転タクシー市場に参入しています。テスラは2025年6月、テキサス州オースティンで自動運転サービスを開始しました。一律4.2ドル(約610円)で乗車できる招待制のパイロットプログラムで、運用台数は10〜20台からスタートしています。

米電気自動車(EV)大手テスラは25日、6月に米南部テキサス州オースティンで自動運転サービスを始めると表明した。詳細は明らかにしていないが、既存車を使い運転手の監視がいらない自動運転機能の提供を始めるとみられる。

テスラの大きな特徴は、LiDARを使わずカメラ映像のみで自動運転を実現する「ピュアビジョン方式」を採用している点です。自社のEV販売で得られる膨大な走行データ(1日あたり約1,600万km分)をAI学習に活用し、ソフトウェアアップデートで後から機能を向上させています。

さらに、2024年10月に発表した自動運転タクシー専用車両「サイバーキャブ(Cybercab)」は価格を3万ドル以下(約450万円以下)に抑える方針で、2027年までの生産開始を目指しています。量産による低コスト化が実現すれば、自動運転タクシーの爆発的な普及につながる可能性があります。

中国の百度(バイドゥ)

百度(バイドゥ)は中国最大の検索エンジンを運営するIT企業であり、自動運転タクシー「Apollo Go」を展開するアジアの代表的プレイヤーです。2022年に武漢市と重慶市で中国初の完全無人商用ロボタクシーの運行を開始し、北京・武漢・深圳など10都市以上で商用サービスを展開中です。

海外展開も積極的で、2025年3月にはアラブ首長国連邦(UAE)への進出を発表。ドバイで2028年までに1,000台超の投入を計画しています。

中国ネット大手の百度(バイドゥ)は自動運転タクシー事業でアラブ首長国連邦(UAE)に進出する。ドバイで2028年までに1000台超を投入し、首都アブダビでも展開する。

なお、中国ではトヨタも自動運転タクシーの量産に乗り出しています。中国のPony.ai(ポニーエーアイ)と合弁会社を設立し、トヨタのEV「bZ4X」に自動運転システムを統合。2026年中に1,000台を生産し、フリートを3,000台規模に拡大する計画です。

【比較表】Waymo・テスラ・百度のシステムの違い

同じ「自動運転タクシー」でも、各社の技術的アプローチには明確な違いがあります。以下の比較表で整理します。

| 項目 | Waymo(ウェイモ) | テスラ | 百度(Apollo Go) |

|---|---|---|---|

| センサー構成 | LiDAR+カメラ+レーダーの多層構成 | カメラのみ(ピュアビジョン方式) | LiDAR+カメラ+レーダー(今後カメラのみへ移行を検討中) |

| 自動運転レベル | レベル4(完全無人) | レベル2+〜レベル4(段階的に移行中) | レベル4(完全無人) |

| 運行台数 | 2,000台以上 | 10〜20台(パイロット段階) | 数千台規模(中国10都市以上) |

| 展開エリア | 米国6都市以上+東京テスト中 | 米テキサス州オースティン | 中国10都市以上+UAE進出 |

| 強み | 10年超の走行データ蓄積と高精度センサーによる安全性 | 既存EV車両からの大量データ収集と低コスト化戦略 | 中国政府の支援による急速な規模拡大 |

Waymoは安全性を最優先にした多層センサー構成で業界をリード。テスラはコスト削減と拡張性を重視したカメラのみのアプローチ。百度は政府支援を背景にした圧倒的なスケールで中国市場を押さえています。日本にとっては、Waymoの東京進出に加え、トヨタ×Pony.aiの動向も注目すべきポイントです。

自動運転タクシーの利用方法と料金はどうなる?

「自動運転タクシーって、実際にどうやって乗るの?」「料金はいくらくらい?」という疑問を持つ方も多いでしょう。ここではアメリカでのWaymoの利用方法と料金データを紹介し、日本での展開を見据えた情報をお伝えします。

Waymo Oneの利用手順

Waymoの自動運転タクシーは、従来のように手を挙げて乗るのではなく、専用アプリ「Waymo」から配車予約を行う仕組みです。利用手順は以下のとおりです。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ①アプリで配車 | Waymoアプリで乗車地と目的地を設定し、配車を依頼 |

| ②乗車 | 車両到着後、アプリでドアのロックを解除して乗車 |

| ③移動開始 | 車内タッチスクリーンの「Start Ride」をタップすると自動で出発 |

| ④到着・降車 | 目的地で自動停車。ドアノブを引いてロック解除し降車 |

| ⑤決済 | 料金はアプリ上で自動精算(事前確定運賃制) |

オースティンとアトランタではUberアプリからもWaymoを呼び出すことが可能です。日本では配車アプリ「GO」と連携してテストを行っているため、サービス開始時には「GO」アプリから配車できる形になると予想されます。

自動運転タクシーの料金目安

気になる料金ですが、Waymoでは乗車距離・地域・時間帯に基づいて事前に料金が確定する仕組みです。以下はアメリカの配車サービスとの比較データです。

| サービス | 1回あたりの平均料金 | 1kmあたりの平均価格 |

|---|---|---|

| Waymo | 約3,100円(20.43ドル) | 約1,700円(11.22ドル) |

| Uber | 約2,300円(15.58ドル) | 約1,300円(8.36ドル) |

| Lyft | 約2,200円(14.44ドル) | 約1,200円(7.99ドル) |

※為替レートは1ドル=150円で換算

現時点ではWaymoはUberやLyftよりやや割高ですが、これは高額なセンサー搭載車両のコストが反映されているためです。今後、テスラのサイバーキャブのような低コスト車両が普及すれば、料金はさらに下がる見込みです。なお、テスラのロボタクシーは現在一律4.2ドル(約610円)で提供されています。

【まとめ】自動運転タクシーの実用化は近い!今後も最新の動向をチェック

自動運転タクシーは、次世代の交通手段として世界各国で急速に実用化が進んでいます。最後に、主要プレイヤーの最新動向を一覧で整理します。

| プレイヤー | 現状・予定 |

|---|---|

| Waymo(アメリカ) | 年間1,400万回以上の乗車実績。米国6都市以上で運行。東京でテスト走行中 |

| テスラ(アメリカ) | 2025年6月にオースティンでサービス開始。サイバーキャブを2027年量産予定 |

| 百度(中国) | 中国10都市以上で商用運行。UAE・中東への展開を加速 |

| トヨタ×Pony.ai | 中国でbZ4Xベースの自動運転タクシーを量産開始。2026年中に1,000台生産 |

| 日産(日本) | Easy Rideの2027年度商用化を目指し、横浜で実証実験を継続 |

| ティアフォー(日本) | 2025年からお台場で実証。2027年に東京都内全域でのサービスを目標 |

| Waymo×GO×日本交通 | 2025年4月から東京都心7区でテスト走行中 |

一方、日本では2024年12月にGMがクルーズの自動運転タクシー事業から撤退を表明し、ホンダとGMの協業によるクルーズ・オリジンの計画は中止を含む見直しを迫られました。しかし、Waymoの東京進出やティアフォーの積極展開、トヨタのPony.aiとの協業、日産のEasy Ride計画など、日本の自動運転タクシー市場は新たなプレイヤーの参入によってむしろ活性化しています。

自動運転タクシーの実現は、ドライバー不足の解消・運賃の低下・交通事故の減少・移動時間の有効活用など、私たちの生活に大きな恩恵をもたらします。「移動は自分で運転するもの」という常識が変わりつつある今、業界の動向を見逃さないようチェックしていきましょう。

今後もCarconnectでは、自動運転やEVなどのモビリティに関する最新ニュースと解説を発信していきます。最新情報が気になる方は、ぜひ定期的にチェックしてみてください。

関連コラム

EV

【日本・海外別】自動運転車が起こした事故を紹介。原因や責任の所在について解説

EV

【2025年版】カーボンニュートラルと自動車業界の関係は?各メーカーの施策や今後の課題を解説

EV

【2026年最新】中国の電気自動車(EV)が注目される理由は?日本で買える車種や注意点を解説

EV

自動運転機能付き軽自動車のおすすめは?現状と共に解説

EV

AiRO株式会社が羽田空港において、25tトラックの自動運転レベル4を実用化

EV