自動運転レベル4とは?普及や仕組み、活用事例について解説

更新日: 2025/9/4投稿日: 2025/8/26

EV

「自動運転のレベル4って何?」

「完全自動運転って、もう現実になってるの?」

こんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

自動運転レベル4は、特定の条件下で人の操作をほとんど必要としない“ほぼ完全自動”の運転技術です。

近年では、実証実験や一部地域での実用化も進んでおり、技術的な進化とともに国内外でその活用範囲が広がっています。

この記事では、自動運転レベル4の定義や仕組み、実際の活用事例、そして今後の普及に向けた課題についてわかりやすく解説します。

最新のモビリティ事情を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

自動運転のレベル4とは?他レベルとの違いを解説

自動運転の技術は、運転の自動化の度合いに応じてレベル0からレベル5までの6段階に分類されています。

米国の非営利団体であるSAE International(自動車技術会)によって定義されたもので、内容は以下の通りです。

| レベル | 内容 |

| レベル0 | ・システムによる運転支援機能がない状態 ・運転や操作はすべて人間のドライバー |

| レベル1 | ・システムが「ハンドル操作」または「アクセル・ブレーキ操作」のどちらか一方を部分的に支援 ・運転の主体は人間のドライバー |

| レベル2 | ・システムが「ハンドル操作」と「アクセル・ブレーキ操作」の両方を同時に支援 ・運転の主体は人間のドライバー |

| レベル3 | ・高速道路の渋滞時など、特定の条件下において全ての運転操作をシステムが実施 ・システムから要請があった場合は、直ちに人間のドライバーが運転操作を行う |

| レベル4 | ・特定の走行環境条件(場所や天候など)の中であれば、緊急時も含めて全ての運転操作をシステムが担う |

| レベル5 | ・場所や天候などの条件に一切の制限なく、いかなる状況でもシステムが運転を担う、完全な自動運転 ・ハンドルやアクセル、ブレーキペダルといった手動運転のための装置も不要 |

自動運転レベル4とは、自動運転システムが安全に作動することを前提として設計された、特定の走行環境や条件の範囲において運転操作をすべてシステムが担う段階を指します。

人ではなくシステムが完全に運転の主体となる点が特徴であり、走行中にドライバーの操作は不要です。

日本では2023年4月に改正道路交通法が施行され、このレベルに相当する「特定自動運行」の許可制度が新設されました。

さらに、万が一緊急事態が発生した場合でも、システムが安全に車両を路肩へ寄せて停止させるといった対応を行えるよう設計されています。

さまざまな制度やシステムが確立されているため、安全性と利便性を両立させた次世代の移動手段として期待が高まっています。

自動運転レベル4が普及するとどうなるのか?

自動運転レベル4が普及するとどうなるのか、以下の観点で解説します。

- 交通事故の削減

- 渋滞の緩和

- ドライバー不足の解消

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.交通事故の削減

自動運転レベル4の車両は、センサーやAIを駆使して周囲360度を常時監視しています。

これにより、人間のドライバーでは避けきれないヒューマンエラーを大幅に減らすことが可能です。

危険を事前に予測し、瞬時に回避行動をとることで、交通全体の安全性が高まり、事故による人的・経済的な損失を減らす効果が期待されます。

最終的には、より安心して移動できる交通社会の実現につながるでしょう。

2.渋滞の緩和

自動運転システムは、車間距離や速度を最適に制御するため、不要な加減速を減らし、交通の流れをスムーズにします。

人間が無意識に行うブレーキ操作が連鎖して起こる自然渋滞も抑制が可能です。

さらに、車両同士が通信し交通情報を共有することで効率的なルート選択が実現し、高速道路を中心に渋滞が大幅に緩和されます。

結果として、移動時間の短縮や定時性の向上に加え、燃費改善や環境負荷の軽減にもつながることが予想されるでしょう。

3.ドライバー不足の解消

深刻化するバスやトラックの運転手不足に対し、自動運転レベル4は大きな解決策となります。運転者が不要になることで、人手不足が顕著な地方の公共交通網を維持しやすくなり、高齢化が進む地域でも移動手段を確保可能です。

物流業界では24時間体制で効率的な輸送が可能となり、社会全体の生産性向上にも好影響を与えます。

結果として、労働力不足に起因するさまざまな社会課題の解消に貢献するでしょう。

自動運転レベル4の車はどのように走行している?

自動運転レベル4の車は、特定の条件下に限定された「運行設計領域(ODD)」でのみ走行可能です。この領域内では、発進から停止までのすべての運転操作をシステムが担い、人の操作は不要となります。

車両にはLiDARやカメラなどの多様なセンサーが搭載され、周囲360度を常時監視し続けます。

収集された膨大なデータはAIが瞬時に解析し、周囲の車両の動きを予測しながら最適な走行判断を行います。

また、天候悪化やシステムの不具合といった突発的な事態に直面しても、自律的に対応し安全性を確保する仕組みが組み込まれているので安心です。

こうした高度な技術により、レベル4の自動運転車は安全な車間距離を保ちながら安定走行を実現しています。

自動運転レベル4の活用事例【日本】

日本の自動運転レベル4の活用事例について、解説します。

- 福井県永平寺町

- 東京都大田区

- 長野県塩尻市

これらを例にどのように活用されているのか見ていきましょう。

1.福井県永平寺町

引用:経済産業省

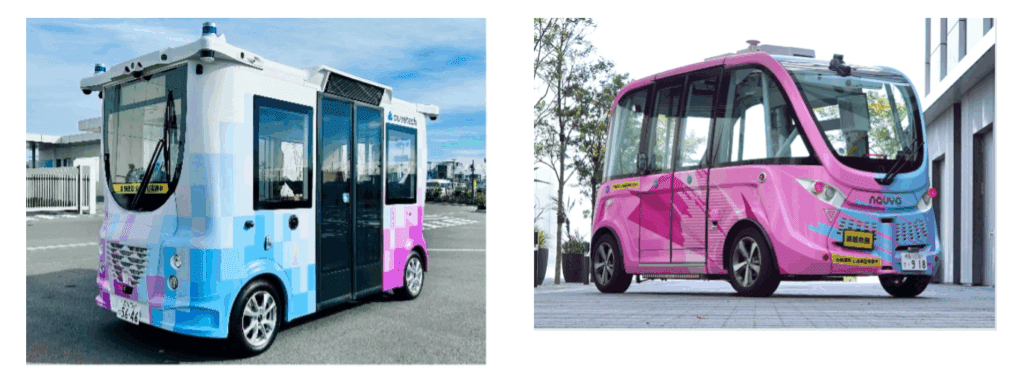

福井県永平寺町では、2023年5月に日本初となる自動運転レベル4の運行サービスが始まりました。

ヤマハ製の7人乗り電動カート「AR-07」を活用し、曹洞宗大本山永平寺の参道入口と周辺施設を結ぶ約2kmの区間で運行されています。

道路交通法に基づく「特定自動運行」として国内で初めて許可を取得した事例であり、観光と地域住民の移動を支える新しい交通手段として注目を集めています。

2.東京都大田区

引用:SoftBank

東京都大田区の「羽田イノベーションシティ(HICity)」では、ソフトバンク子会社BOLDLYを中心としたプロジェクトにより自動運転バスが導入されています。

HICity内や羽田空港第3ターミナルを結ぶ公道の一部で運行され、2024年6月には民間企業として初めて公道でのレベル4運行許可を取得しました。

使用されるフランスNAVYA社製の「ARMA」(定員11名)は、次世代都市型モビリティの実現を象徴する存在となっています。

3.長野県塩尻市

引用:塩尻市

長野県塩尻市では、自動運転技術開発を手がけるスタートアップ・ティアフォーが、レベル4自動運転バスサービスを展開しています。

JR塩尻駅と市役所を結ぶ区間を含む公道を、時速35kmで走行する日本初の認可事例として注目されました。

一般車両や歩行者と共存する環境での運行を通じ、自動運転車の認証プロセス標準化にも貢献しており、今後の全国展開に向けた重要なモデルケースといえるでしょう。

自動運転レベル4の活用事例【海外】

海外の自動運転レベル4の活用事例を見ていきましょう。

- Waymo

- GM Cruise

- Baidu

どのような事例なのか解説します。

1.Waymo

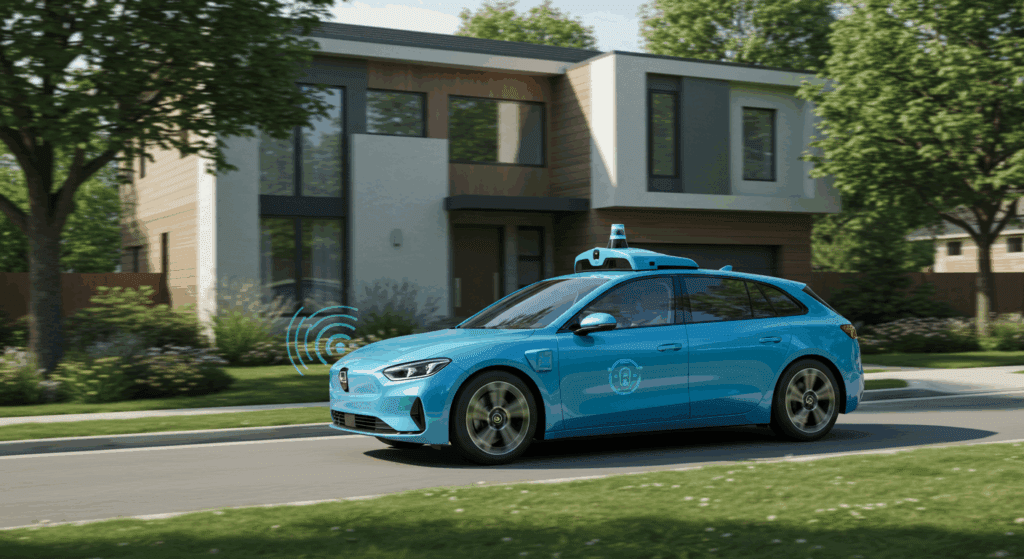

引用:Waymo

Googleの親会社Alphabet傘下のWaymoは、自動運転分野のパイオニアとして世界的に知られています。

2018年にはアリゾナ州で世界初となるレベル4自動運転タクシー「Waymo One」を開始しました。

当初はセーフティドライバーを同乗させていましたが、翌年には完全無人運行を実現。

現在ではフェニックスやサンフランシスコなどで、専用アプリを使って誰でも利用できるロボタクシーサービスを展開し、日常的な交通手段としての普及が進んでいます。

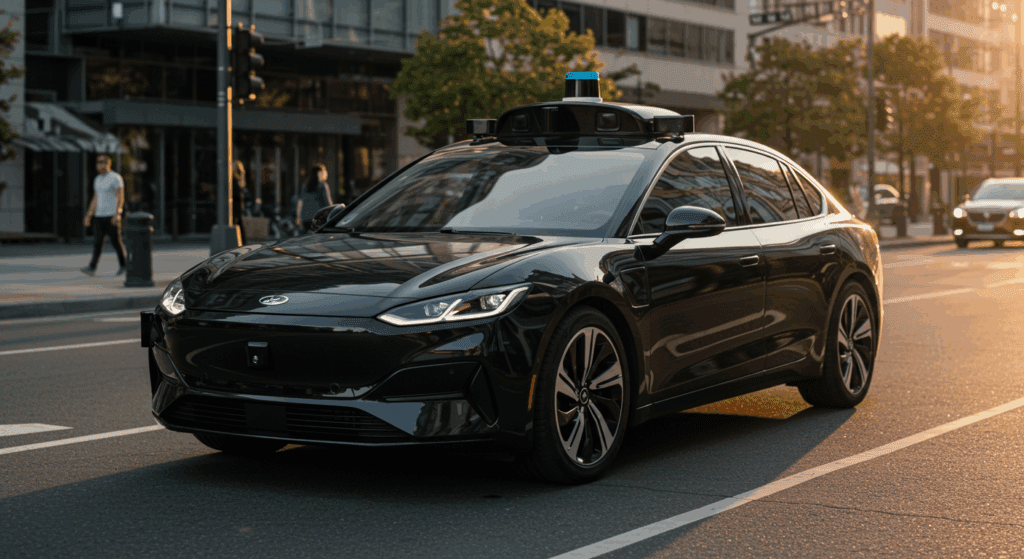

2.GM Cruise

引用:GM Cruise

自動車大手ゼネラルモーターズ傘下のCruiseも、自動運転タクシーの商用化で存在感を示しています。

サンフランシスコ市内ではWaymoと並び、レベル4の無人運行を展開し、2022年6月には商用サービスをスタート。

事故の防止などにも努めており、より人々に安心を与えられるように尽力し続けています。

最近では無人タクシーだけでなく、個人向け車両への自動運転技術導入にも注力しており、今後の自動車市場全体への好影響が期待されています。

3.Baidu

引用:Baidu

中国では、検索エンジン大手のBaiduが自動運転分野をけん引しています。

「Apollo Go」と呼ばれる無人タクシーサービスは、北京・上海・深センなど国内10以上の都市で展開され、2024年8月時点で主要都市で正式な無人運行許可も取得しました。

さらに、WeRideやPony.aiといった競合企業とともに技術開発を進め、提供エリアの拡大を加速させています。

巨大都市をターゲットにしたBaiduの取り組みは、中国全体のモビリティ変革を後押ししています。

【まとめ】自動運転レベル4に関する最新情報を常にチェックしておこう!

自動運転レベル4は特定の条件下に限り、システムがすべての運転を担う技術です。

日本でも改正道路交通法により「特定自動運行」が認可され、観光地や都市部での実証や実用化が進んでいます。

事故削減や渋滞緩和、ドライバー不足解消といった社会課題の解決に期待される一方、走行可能な条件や制度整備など普及に向けた課題も残されています。

今後テクノロジーの発達によって課題の解決が期待されており、今後も成長が期待できる分野といえるでしょう。

本メディアでは車や自動運転に関するニュース、コラムを配信しています。

ぜひブックマークに登録し、他のコラムや情報もチェックしてみてください。

関連コラム

EV

AiRO株式会社が羽田空港において、25tトラックの自動運転レベル4を実用化

EV

カーボンニュートラルはおかしいと言われる6つの理由とは?矛盾点や将来に向けた対応策を解説

EV

EV(電気自動車)用コンセントの工事はどこに頼むのが正解?費用が安いのは?具体的な申し込み方法も解説

EV

【2025年版】EV(電気自動車)トラック全車種を一覧で紹介|メリットや普及のための課題も解説

EV

【2025年版】カーボンニュートラルと自動車業界の関係は?各メーカーの施策や今後の課題を解説

EV