【なぜ?】EVが日本で「普及しない」本当の理由|デメリットから国の対策、今後の動向まで徹底解説

更新日: 2025/11/19投稿日: 2025/7/4

EV

「電気自動車って本当に普及するの?」

「なぜ欧米に比べて日本では広がらないのか不思議…」

このように、EV(電気自動車)の未来に疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

日本でEVが普及しない背景には「充電インフラの不足」「車両価格の高さ」など、さまざまな要因が存在します。

今回の記事では、EVが日本でなかなか普及しない本当の理由をはじめ、考えられるデメリット、国の対策、そして今後の動向まで徹底的に解説します。

EVの今と未来を正しく理解したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

【2025年最新】日本のEV普及率

日本のEV普及率は、2025年時点で約2.57%と低水準です。

「日本のEV導入が安定した成長軌道に乗っているとは言い難い」という現実を示しています。

2024年の世界全体でのEV普及率が約22%だったのに対し、日本は著しく遅れを取っています。

参照:EV販売台数は増加の一途、2024年は25%超増の1,750万台、IEA報告ー日本貿易振興機構(ジェトロ)

特に、中国や欧州ではEVシフトが急速に進行しており、新車販売に占めるEVの比率は数十%に達しています。

それに比べ、日本の普及スピードは緩やかで、インフラ整備や消費者意識の点でも大きな課題があるといえるでしょう。

日本のEVが普及しない3つの理由

日本のEVが普及しない3つの理由は、主に以下の3つに集約されます。

- 充電インフラの不足

- 車両価格の高さ

- 製品の選択肢の少なさ

それぞれの理由について、見ていきましょう。

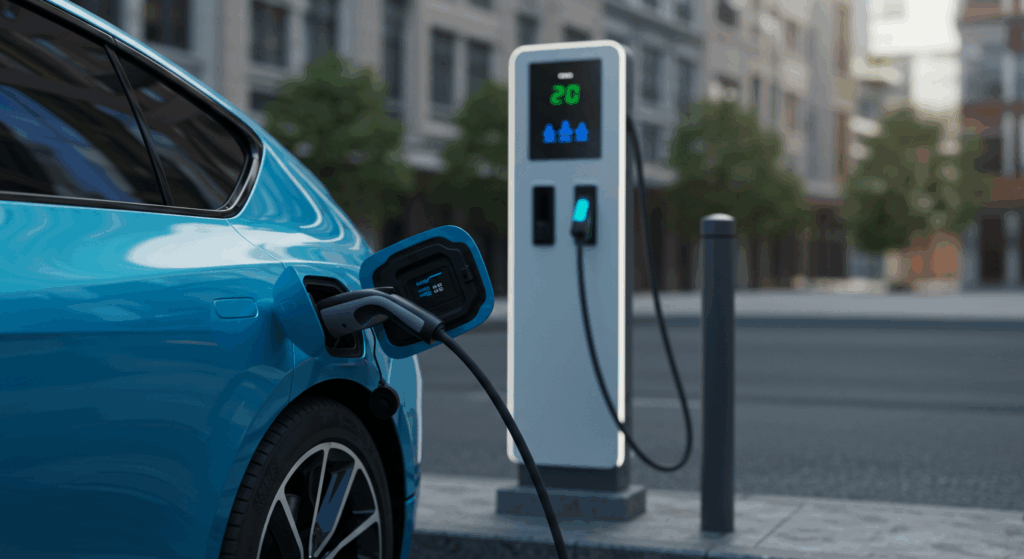

1.充電インフラの不足

日本におけるEV普及が進まない理由の一つが、充電インフラの整備不足です。

都市部では一部整備が進んでいるものの、充電器の絶対数は依然として不足しており、地方では設置そのものが遅れています。

特に急速充電器は台数が限られており、充電待ちの発生や充電時間の長さがユーザーの不安要因です。

国は2030年までに大幅な充電インフラ拡充を目指していますが、既存設備の老朽化や運用コストの課題が解決できていません。

こうした環境では、EV購入をためらう消費者も多く、普及の足かせとなっているのが現状です。

充電インフラについては、以下の記事もぜひ参考にしてみてください。

2.車両価格の高さ

現在のEVは、同等クラスのガソリン車と比べて明らかに高価であり、その主な要因は高額なバッテリーコストにあります。

たとえ国や自治体の補助金制度を活用しても、購入価格の差を完全に埋めるのは困難です。

たとえば日産の「リーフ」は約408万円から、軽EVの「サクラ」でも約254万円からと、家計にとっては簡単に手が届く価格ではありません。

この価格設定におり、コストパフォーマンスの観点からガソリン車を選ぶ消費者が多いのが現実です。

3.製品の選択肢の少なさ

EVの車種バリエーションの少なさも、日本市場での普及の遅れに直結しています。

ガソリン車に比べて、EVはデザインやボディサイズ、機能性などで選べる幅が狭く、ユーザーが自分に合った1台を見つけにくいという問題があります。

特に日本の自動車メーカーはこれまでハイブリッド車や燃料電池車の開発に注力してきたため、EVの車種展開が後手に回った側面も無視できません。

一部では海外メーカーのEVが登場していますが、価格やサービス、アフターサポートなどの面で課題も残っており、国内消費者の多様なニーズに応えきれていないのが現状です。

日本のEVに対する施策例

日本のEVに対する施策例として、以下の例を挙げて解説します。

- 購入補助金

- 充電インフラ整備への補助金

- 税制優遇措置

- 政府・自治体によるEVの率先導入

- EV関連技術の研究開発支援

それぞれどのような施策例なのか、見ていきましょう。

購入補助金

EVの普及を促進するため、国は「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」を用意しています。

この制度では、一定の基準を満たすEVを購入した際に数十万円単位の支援を受けられる場合があります。

さらに、多くの自治体が独自の補助金制度を設けており、国の補助金と併用できるケースもあるため、合計で100万円近い補助を受けることも可能です。

たとえば東京都では、国の制度に上乗せする形で独自の補助金が支給されるなど、地域によって手厚い支援が整っています。

これらの制度は、EVの導入コストを下げ、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた重要な施策とされています。

充電インフラ整備への補助金

政府は2030年までに公共用急速充電器3万基を含む、合計30万基の充電設備設置を目指しています。

この実現に向け、「充電・充てんインフラ等導入促進補助金」などを通じて、設置費用の一部を支援しています。

補助対象は商業施設や宿泊施設、マンション、オフィス、工場など幅広く、公共性の高い場所への設置が特に奨励されています。

また、地方自治体でも独自の補助制度を展開しており、国の方針を補完する形で充電インフラの整備が全国的に進行しているのがポイントです。

税制優遇措置

EVを購入する際には、さまざまな税制優遇措置が適用されます。

まず、自動車税や軽自動車税については「グリーン化特例」により減税措置が講じられます。

加えて、自動車重量税では「エコカー減税」が適用され、免税や大幅な減税となることもあります。

また、自動車取得時に課される「環境性能割」についても、EVは非課税扱いとなるのが一般的です。

これらの優遇措置は、EVの導入に伴う初期費用や維持コストの負担を軽減する効果があり、消費者の購入意欲を後押しする重要な施策といえるでしょう。

政府・自治体によるEVの率先導入

全国の自治体では、EVを公用車として導入する動きが活発化しています。

これは単なる業務用車両の置き換えにとどまらず、地域住民へのEV普及啓発の一環としても重要な取り組みです。

災害時には非常用電源として活用できるという利点もあり、防災対策の観点からも注目されています。

たとえば千葉県市川市では、公用車のEVを市民に貸し出すカーシェア事業を展開し、EVの利用機会を広げています。

自治体自身がEV活用のモデルケースとなることで、民間への導入促進にもつながっています。

EV関連技術の研究開発支援

EVの性能向上と普及拡大を目指し、政府は次世代電池や高性能モーター、充電技術などの研究開発を積極的に支援しています。

経済産業省を中心に、企業や大学の研究機関に対して補助金を交付し、実証実験の支援も行われています。

これにより、航続距離の延長や充電時間の短縮といった技術革新が進み、消費者のEVに対する利便性と信頼性が向上しています。

また、EVを中心とした新たなビジネスモデルの構築にも支援が広がっており、日本の産業競争力を高める取り組みとなるでしょう。

日本で今後EVは普及するのか?今後の予想を解説

日本における電気自動車(EV)の普及は、現時点では急速に進んでいるとは言い難いものの、今後の数年から10年単位で徐々に加速していくと見られています。

日本政府は、2035年までに乗用車の新車販売を100%電動車(EV、PHEV、FCV、HV)にするという明確な目標を掲げており、その中間目標として2030年までにEVとPHEVの合計シェアを20~30%まで引き上げる計画を立てています。

こうした政策の後押しに加え、バッテリーの高性能化や製造コストの低下が進めば、EVの価格はさらに抑えられ、一般消費者の選択肢として定着していくでしょう。

また、充電インフラの整備や補助金制度の拡充も普及を促す要因となっています。

短期的には課題も多いですが、中長期的にはEVが国内市場で主流になる可能性は十分にあると考えられるでしょう。

EVの普及に関するよくある質問

EVの普及に関するよくある質問として、以下を解説します。

- 電気自動車はデメリットしかないって本当?

- 国別の電気自動車の普及率は?

多くの方が悩みやすいポイントについて、見ていきましょう。

電気自動車はデメリットしかないって本当?

電気自動車(EV)には確かにデメリットも存在しますが、「デメリットしかない」というのは事実ではありません。

たとえば、車両価格の高さや航続距離の短さ、充電に時間がかかる点などは課題として指摘されています。

しかし、その一方で、走行中にCO2を排出しない環境性能の高さや、燃料費としての電気代の安さ、静粛性や加速性能の高さなど、魅力的なメリットも多く存在します。

さらに、補助金や税制優遇制度も導入されており、技術革新とともに課題は徐々に解消されつつあるのが事実です。

EVを選ぶ際には、メリットとデメリットを総合的に比較しましょう。

国別の電気自動車の普及率は?

電気自動車(EV)の普及率は国によって大きく異なります。

特にノルウェーは先進的で、2024年時点で新車販売のうち約92%が電動車という驚異的な数字を記録しています。

また、スウェーデン(58%)、デンマーク(56%)、フィンランド(50%)など北欧諸国もEV先進国として知られています。

中国でも市場の成長が著しく、2024年にはEV・PHEVの新車販売比率が50%を超えました。

一方、日本では2025年度のEV普及率が2.57%にとどまり、他国と比較するとまだ発展途上といえます。

今後、政策支援やインフラ整備が進めば、日本でもEVの普及が加速することが期待されます。

【まとめ】日本の施策や動向なども見つつ普及するか予想を立てよう!

日本のEV普及率は約2.57%と依然として低いのが現状です。

海外の普及率と比べても、低くなっています。

ただし、購入補助金、充電インフラ整備への補助金や税制優遇措置などが手厚くなっているため、今後はさらなる普及率の向上が見込めるでしょう。

政府は、2035年までに乗用車の新車販売を100%電動車とするという計画も打ち出しているため、今後さらなる制度の拡充などが予想されます。

EVは世界中において注目度が高まっているため、定期的にニュースをチェックしておくと良いでしょう。

参考記事:EV大国の中国に行ってみた。|Yourstand(ユアスタンド)

参考記事:電気自動車(EV)の未来と脱炭素社会の位相 ~日本の自動車メーカーのEV戦略の本格的な加速が必須急務である本当の理由~|Vane Online

関連コラム

EV

【2026年】日本や世界の電気自動車(EV)の普及率は?普及への取り組みや今後の課題にも言及

EV

【日本・海外別】自動運転車が起こした事故を紹介。原因や責任の所在について解説

EV

EVとガソリン車を徹底比較!購入費・走行性能・将来性能など6つの違いを解説

EV

【2025年版】電気自動車(EV)は何時間走れる?航続距離が長い国産車TOP10も合わせて紹介

EV

自動運転に使われている10の技術を徹底解剖!2026年最新の現状や課題も紹介

EV