【2025年】日本や世界の電気自動車(EV)の普及率は?普及への取り組みや今後の課題にも言及

更新日: 2025/12/1投稿日: 2025/3/26

EV

「EV技術が発展しているように感じるけど、実際に普及率はどうなの?」と疑問に感じていませんか?

2025年1月9日の産経新聞の報道によると、2024年の電気自動車(以下EV)の国内販売台数は前年比32.5%減少しており、普及率は伸び悩んでいます。

一方、世界全体では2024年時点でEV普及率が22%に達し、保有台数は5,800万台を突破。日本との差は広がる一方です。

2024年の電気自動車(EV)の国内販売台数は前年比32・5%減の5万9736台で、4年ぶりに減少した。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が9日発表した。日本勢の新型車投入が乏しかったことが響いた。

日本のEV市場は世界的な減速傾向に影響を受けていますが、普及が進まないことには明確な構造的理由があります。

この課題を正しく理解し適切に対処することで、企業としてのEV導入やカーボンニュートラル戦略を成功させることは十分に可能です。

この記事では、日本や世界のEV普及率の最新データと、日本でEVが普及しづらい構造的要因、そして今後の展望について解説します。

【2024~2025年】日本の電気自動車(EV)の普及率は?

まず、日本のEV普及率について、2024年の年間データと2025年の最新データを公的統計に基づき詳しく解説します。普通自動車と軽自動車の両方を確認していきましょう。

結論から言えば、日本のEV普及率は世界平均22%に対して約1〜3%と大きく遅れているのが現状です。

普通自動車の場合

一般社団法人「日本自動車販売協会連合会」の統計資料を参考に、2021~2024年の普通自動車でのEV累計登録台数と構成比を以下にまとめました。

| 年度 | EV累計登録台数 | 普通自動車累計登録台数 | 構成比 |

|---|---|---|---|

| 2021年 | 21,139台 | 2,399,862台 | 0.88% |

| 2022年 | 31,592台 | 2,036,593台 | 1.55% |

| 2023年 | 43,991台 | 2,451,397台 | 1.79% |

| 2024年 | 34,057台 | 2,323,105台 | 1.47% |

2024年の構成比は前年比0.32ポイント減少の1.47%となり、4年ぶりに減少に転じました。この数値は、世界平均の22%(2024年)と比較すると、日本のEV普及が約15倍も遅れていることを示しています。

注目すべきは、普通乗用車EVの約8割が輸入車であるという点です。2025年1〜6月までの販売台数17,627台のうち、輸入車が14,157台を占めており、国内メーカーは非常に厳しい状況が続いています。

2025年9月の最新データでは、EV・PHEVの新車販売比率は2.81%まで上昇。前年同月の2.62%から若干の改善が見られますが、依然として世界水準には遠く及びません。

軽自動車の場合

現在、日本で販売されている軽自動車EVの乗用車は、以下の2車種が中心です。

- 日産サクラ

- 三菱eKクロス EV

一般社団法人「全国軽自動車協会連合会」の統計資料によると、2024年における2車種の累計販売台数は25,430台です。軽乗用車の累計販売台数1,202,095台に対する構成比は以下のとおりです。

25,430台 ÷ 1,202,095台 × 100 = 2.12%

2023年の構成比2.93%と比較すると、2024年は前年比0.81ポイントの減少となりました。

軽EVは200万円台という比較的手頃な価格帯であるにもかかわらず、この減少傾向は日本のEV市場全体が抱える構造的課題を浮き彫りにしています。

日本政府は以下の目標を掲げています。

| 目標年 | 内容 |

|---|---|

| 2030年 | EV・PHEV比率を20〜30%に引き上げ |

| 2035年 | 新車販売をすべて電動車(EV・PHEV・HEV・FCV)に |

| 2050年 | カーボンニュートラル達成 |

現状の1〜3%台から2030年目標の20〜30%への飛躍には、企業や自治体レベルでの戦略的な取り組みが不可欠です。

日本で電気自動車(EV)の普及が進まなかった理由は?現状も踏まえて5つ解説

「なぜ日本ではEVが普及しないのか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。日本でEV普及が進まない背景には、以下の5つの構造的要因が存在します。

これらを理解することで、企業として適切なEV導入戦略を立てることが可能になります。

- 車両価格が高い

- 充電設備の初期コストが高い

- 充電インフラの地域格差

- 航続距離への不安(過去の課題)

- 集合住宅での充電環境整備の困難さ

1. 車両価格が高い

EVが普及しづらい最も代表的な理由は、車両価格の高さです。

リチウムイオン電池搭載EVが本格的に普及し始めたのは2010年。同年に発売された「日産リーフ」は画期的な車両でしたが、価格面でのハードルが高く、大きな普及には至りませんでした。

同等性能のハイブリッド車(HEV)と比較すると、約80万円以上の価格差があるのが現状です。

| 車種 | 価格(税込) | タイプ |

|---|---|---|

| 日産リーフ X | 408万1,000円〜 | EV |

| トヨタプリウス G | 324万円〜 | HEV |

| 日産セレナ e-POWER X | 324万8,300円〜 | HEV |

リーフは2018年に25,722台を売り上げましたが、その後販売数は徐々に低下。2024年累計販売数は5,211台と、ピーク時の約5分の1まで減少しています。

さらに、2025年に就任したアメリカのトランプ大統領がEV関連補助金の廃止を検討していることも、世界的なEV市場に影を落としています。

トランプ米大統領は20日、電気自動車(EV)の促進策を廃止する大統領令に署名した。バイデン前大統領が掲げた2030年までに新車販売の半数をEVなどとする目標を取り下げる。EV購入時の補助金などの優遇策も撤廃を検討する。

ただし、今後購入しやすい価格帯の軽自動車EVが増えれば、中古車市場を含めて価格が安定する可能性は十分にあります。2022年の「EV元年」以降、日産サクラなどの軽EVが市場に登場し、選択肢は徐々に広がっています。

2. 充電設備の初期コストが高い

EV購入時には車両本体に加えて、自宅充電設備の設置費用も考慮する必要があります。この初期投資の高さが、特に個人や中小企業のEV購入をためらわせる大きな要因です。

充電設備の設置費用の相場

| 充電設備タイプ | 費用目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| コンセントタイプ | 10万円〜 | 最も安価、普通充電のみ |

| 壁掛けタイプ | 20万円〜 | スマート機能付きも選択可能 |

| 自立スタンドタイプ | 20万円〜 | 設置場所の自由度が高い |

| V2H機器対応タイプ | 50万円〜 | 災害時の非常用電源として活用可能 |

充電用コンセントの設置費用は、本体価格と工事費を合わせて最低でも10万円程度が必要です。分電盤からコンセントまでの距離や配線状況により、費用は大きく変動します。

企業の場合、複数台のEV導入や従業員向け充電設備の設置を検討する際、これらのコストが大きな障壁となります。

しかし、政府や自治体の補助金を戦略的に活用することで、初期投資を大幅に抑えることが可能です。2025年度には充電インフラ整備に460億円の予算が割り当てられており、補助金の活用が鍵となります。

3. 充電インフラの地域格差

一般向けEVが登場した当初は公共充電インフラも少なく、自宅充電設備はほぼ必須でした。現在は公共の急速充電器の普及も進み、2025年3月現在、日本国内の充電スポット数は25,826箇所に達しています。

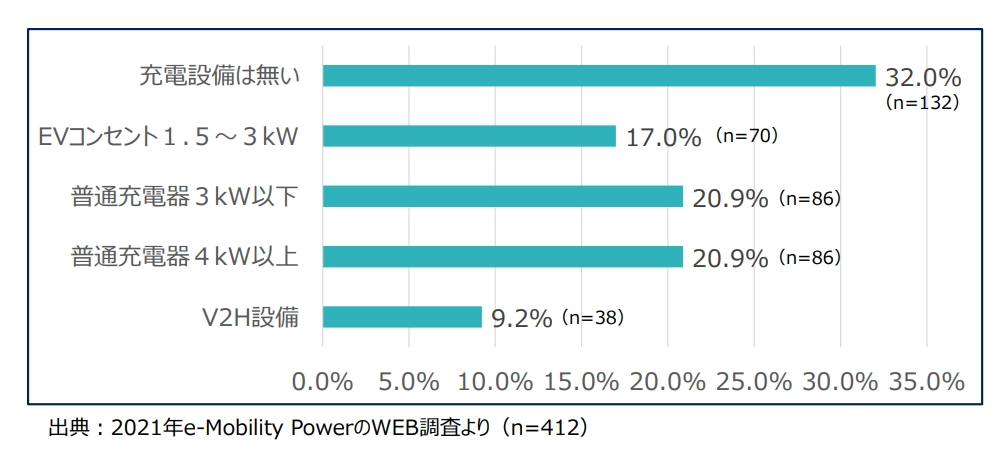

株式会社e-Mobility Powerの資料によると、EVオーナーの約32%は自宅充電設備を持たないという統計が出ています。公共充電インフラへの依存度が高まっている証拠です。

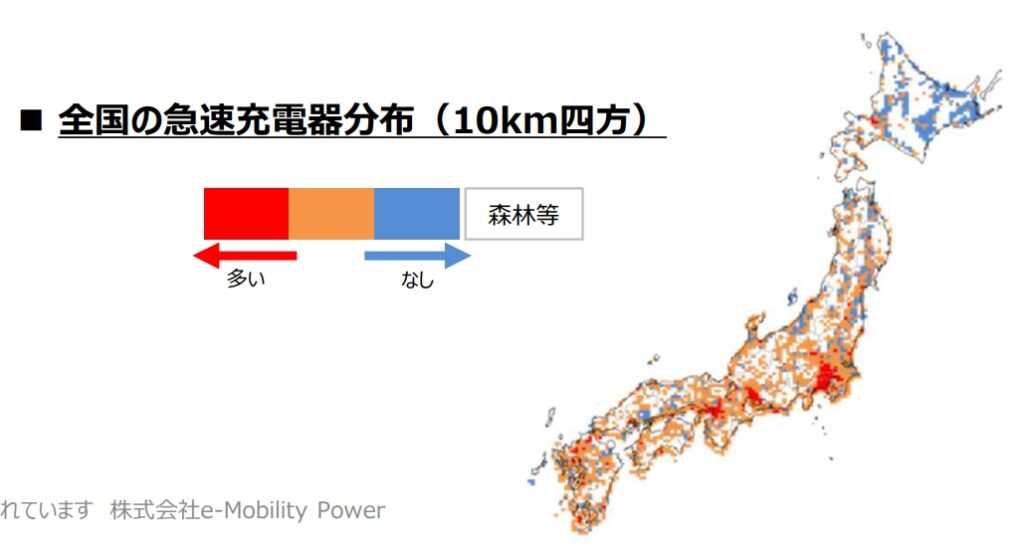

しかし現状では、北海道や山間部などで急速充電器の空白地域が多く残っていることが大きな課題です。

世界全体では2024年時点で公共EV充電器が540万台設置されており、2025年から2030年の間に約1億5,000万台が新たに設置される見通しです。

日本政府も2030年までに公共用急速充電器を含む充電インフラを30万口まで増設する目標を掲げています。

4. 航続距離が短い

初期のEVは航続距離が短く、購入をためらう大きな要因でした。初代日産リーフ(ZE0)の前期型は、バッテリー容量24kWhで、満充電時の航続距離は約200km。

長距離ドライブを好むユーザーには十分なスペックとは言えず、普及の足かせとなっていました。しかし、現在はバッテリー技術の進化により、状況は大きく改善しています。

| モデル(バッテリー容量) | 航続距離(WLTCモード) |

|---|---|

| 日産リーフ 40kWh | 322km |

| 日産リーフ 60kWh | 450km |

| テスラ Model 3 | 約560km |

航続距離に関する課題は、現在ではほぼ解消されているといえるでしょう。450〜560kmの航続距離があれば、日常的な使用はもちろん、中〜長距離のドライブにも十分対応可能です。

企業の営業車や配送車両としても、十分な実用性を備えているといえます。

5. 日本には集合住宅が多い

日本は可住地面積が限られており集合住宅が多いことも、EV普及を妨げる構造的要因です。集合住宅では、自宅充電設備を設置するハードルが極めて高いためです。

2017年の経済産業省のデータによると、新築マンションの99%が充電設備非設置という状況でした。

マンションやアパートの駐車場は、住民全員の共有財産である「共有部分」に該当します。個人で勝手に充電設備を増設することは、規約上ほぼ不可能です。

仮に管理組合から設置の許可が得られても、費用負担の分担方法や使用ルールなど、多くの事項について他の住人の合意形成が必要になります。

ただし、東京都では2025年4月から新築建物にEV充電設備の設置を義務化する条例が施行されました。2030年までに集合住宅へ6万基の充電器を整備する目標も掲げられており、状況は徐々に改善に向かっています。

電気自動車(EV)以外の代表的なエコカーの種類と普及率を紹介

EV以外の代表的なエコカーについて、最新の統計データに基づいた普及率とともに紹介します。企業の車両戦略を考える上で、各エコカーの特徴を理解しておくことは重要です。

ハイブリッド自動車(HV)

エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッド自動車(HV)は、日本国内で最も普及しているエコカーです。

日本自動車販売協会連合会の統計資料によると、HVの普及状況は以下のとおりです。

| 年度 | HV累計登録台数 | 普通自動車累計登録台数 | 構成比 |

|---|---|---|---|

| 2021年 | 1,027,104台 | 2,399,862台 | 42.80% |

| 2022年 | 1,089,077台 | 2,036,593台 | 53.47% |

| 2023年 | 1,460,134台 | 2,451,397台 | 59.56% |

| 2024年 | 1,442,784台 | 2,323,105台 | 62.11% |

2022年には構成比が50%を超え、2024年には62.11%に達しました。日本の新車販売の6割以上がHVという状況です。

HVは既存のガソリンスタンドインフラを活用でき、充電設備も不要なため、日本の自動車市場で最も受け入れられやすいエコカーとなっています。

企業の社用車として導入する際も、インフラ整備が不要という点は大きなメリットです。

プラグインハイブリッド自動車(PHV)

プラグインハイブリッド自動車(PHV)は、HVに外部充電機能を搭載した車両です。電気とガソリンの両方で走行できるため、航続距離がEVより長いことがメリットです。

ただし、車両価格はHVより高い傾向にあります。同じプリウスで比較するといかのとおりです。

| 車種 | 価格(税込) | 価格差 |

|---|---|---|

| プリウス G(PHV) | 390万円〜 | — |

| プリウス G(HV) | 320万円〜 | 約70万円安い |

2021〜2024年の構成比は以下のとおりです。

| 年度 | PHV累計登録台数 | 普通自動車累計登録台数 | 構成比 |

|---|---|---|---|

| 2021年 | 22,777台 | 2,399,862台 | 0.95% |

| 2022年 | 37,772台 | 2,036,593台 | 1.85% |

| 2023年 | 52,143台 | 2,451,397台 | 2.13% |

| 2024年 | 43,132台 | 2,323,105台 | 1.86% |

PHVの普及率はEVとほぼ同水準の1〜2%台で推移。興味深いことに、中国では2024年にPHEVが急増しており、EVと合わせたNEV比率が約48%に達しています。

燃料電池車(FCV)

燃料電池車(FCV)は、水素と酸素を化学反応させて電気を発生させ、モーターで走行する車両です。排出するのは水のみで、環境負荷が極めて低いクリーンカーです。

しかし、水素ステーションが全国的に極めて少ないため、実用性に課題があり普及は進んでいません。

| 年度 | FCV累計登録台数 | 普通自動車累計登録台数 | 構成比 |

|---|---|---|---|

| 2021年 | 2,464台 | 2,399,862台 | 0.10% |

| 2022年 | 848台 | 2,036,593台 | 0.04% |

| 2023年 | 422台 | 2,451,397台 | 0.02% |

| 2024年 | 697台 | 2,323,105台 | 0.03% |

構成比は0.1%以下と極めて低く、現時点での大規模普及は現実的に厳しい状況です。ただし、日本の水素市場は2030年に1兆円規模、2050年に8兆円規模に成長する予測もあり、長期的には可能性を秘めています。

日本の電気自動車(EV)普及のための取り組み3選

日本政府と自治体がEV普及のために実施している主な取り組みは、以下の3種類です。これらの制度を戦略的に活用することで、企業のEV導入コストを大幅に削減できます。

1. 各種税制優遇措置

EVを購入したオーナーは、以下3つの税制優遇措置を受けられます。

| 税制優遇項目 | 優遇内容 | 適用期間 |

|---|---|---|

| グリーン化特例 | 自動車税が概ね75%軽減 新車登録の翌年分に適用 | 2026年3月31日まで |

| エコカー減税 | 自動車重量税が免税 1回目・2回目の車検に適用 | 2026年4月30日まで |

| 環境性能割 | EVは環境性能割が非課税 | 2026年4月30日まで |

注意点として、グリーン化特例による軽減は新車登録翌年の1年分のみです。2年目以降は通常の税率が適用されます。

2. 購入補助金制度

EVは政府や自治体から購入補助金を受けられるため、実質的な購入価格を大幅に抑えることが可能です。2025年度の補助金予算は以下のとおりです。

| 補助金種類 | 予算額 |

|---|---|

| クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 | 1,100億円 |

| 充電インフラ整備補助金 | 460億円 |

車種別の補助金上限額は以下のとおりです。

| 車種 | 補助金上限額 |

|---|---|

| EV(普通車) | 最大85万円 |

| EV(軽自動車) | 最大55万円 |

| PHEV | 最大55万円 |

| FCV | 最大255万円 |

さらに、東京都では最大100万円の補助が受けられます。自動車メーカー別の補助額(最大60万円)に加えて、V2H充放電設備導入(10万円)や再エネ100%電力契約(15万円)、太陽光発電設備設置(30万円)などの上乗せがあります。

東京都で再エネ電力を導入してEVを購入する場合、国と都の補助金を合わせて最大約185万円の支援を受けることが可能です。

また、2025年度からはGX推進に向けた鋼材導入に関する加算措置が新設され、基本補助額に最大5万円(軽EVは最大3万円)が加算される制度もスタートしています。

補助金額は車種や居住地域により異なります。詳細は次世代自動車振興センターのWebサイトで確認可能です。

3. 無料充電スポットの配備

商業施設や公共施設には、無料でEVを充電できるスポットが設置されています。施設側の設置目的は以下のとおりです。

| 施設タイプ | 設置目的 |

|---|---|

| 公共施設 | EV普及促進とGX推進 |

| ディーラー | EV普及による将来的な売上拡大 |

| 商業施設 | 充電目的の来店客誘致による売上増加 |

施設によっては急速充電に対応している場所もあり、外出時に戦略的に活用すれば非常に便利です。

EV購入を検討中の方は、「GoGoEV」などの充電スポット検索サービスで、事前に利用可能な施設を確認しておくことをおすすめします。

世界の電気自動車(EV)の普及率を国別に紹介

世界のEV普及率を、主要4カ国・地域に分けて紹介します。2024年の世界全体のEV販売台数は1,700万台を超え、保有台数は5,800万台に達しています。

世界のEV普及率は2030年には40%に達すると予測されており、各国の取り組みを理解することは日本の戦略を考える上で重要です。

| 国・地域 | 2024年EV普及率 | 特徴 |

|---|---|---|

| ノルウェー | 約92% | 世界最高水準 |

| 中国 | 約48% | 世界最大のEV市場 |

| ヨーロッパ(EU) | 約21% | 国によりバラつき大 |

| アメリカ | 約8% | 州により大きな差 |

| 韓国 | 約9% | 政府主導で普及推進 |

| 日本 | 約2.6% | 世界水準から大きく遅れ |

アメリカ

日本経済新聞の報道によると、2024年のアメリカにおけるEV販売台数は累計約130万台。総販売台数約1,598万台に対し、EV比率は約8.1%となっています。

アメリカのEV普及率が世界平均より低い主な理由は以下のとおりです。

- ガソリン価格の安さ:2025年2月の平均価格は約0.82ドル/L(約121円)で日本より安い

- 長距離走行文化:現状のEVスペックでは不便を感じるユーザーが多い

- 政策の不透明さ:トランプ政権のEV補助金廃止方針

ただし、カリフォルニア州では2025年第1四半期のZEV販売比率が23%に達するなど、地域によって大きな差があります。

ヨーロッパ

日本経済新聞の報道によると、2024年のヨーロッパ主要31カ国におけるEV販売台数は累計約199万台。EV比率は約15.3%です。

特に北欧では普及率が極めて高く、2024年のノルウェーでは新車販売の約92%がEVという驚異的な数値を記録しました。

ノルウェーの成功要因:

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 大規模な税制優遇 | ガソリン車には25%の購入税・付加価値税、EVはゼロ |

| 充実した補助金 | 乗り換えで100万円単位の補助金 |

| インフラ整備 | 寒冷地特有の電源設備をEV充電に転用 |

| 再エネ活用 | 電力の96%を水力発電で供給 |

一方、ドイツではEV購入補助金が2023年末に終了した影響で、普及率が24%から19%に低下。政策の継続性がEV普及に与える影響の大きさを示しています。

中国

世界最大のEV大国である中国では、EV普及率が年々急増しています。

2024年のNEV(新エネルギー車:EV+PHEV+FCV)販売台数は約1,287万台。新車販売台数約3,144万台に対し、NEV比率は約41%に達しました。純EVのシェアは約48%です。

中国の強み:

- 政策的支援:NEV規制により自動車メーカーに一定割合のNEV販売を義務付け

- 圧倒的な市場規模:世界のEVの64%が中国で販売

- 有力企業の集積:BYDなどのEV企業、CATLなどの電池企業が多数存在

- 価格競争力:低価格EVの投入により普及を加速

中国政府は2027年までにNEV比率を45%に引き上げる目標を掲げており、さらなる成長が見込まれます。

韓国

Yahoo!ニュースの報道によると、2024年の韓国における新車販売台数約164万台のうち、EV(BEV)が約15万台を占め、構成比は約9%です。

韓国政府は以下のような積極的なEV普及施策を展開しています。

| 施策 | 内容 |

|---|---|

| 駐車場料金割引 | 自治体運営駐車場の利用料金を割引 |

| 通行料無料化 | ソウル市内のトンネル通行料を無料に |

| 購入補助金 | 車両価格5,700万ウォン未満なら満額給付 |

| インフラ整備 | 2030年までに充電器123万台設置目標 |

韓国政府は2030年までにEVを420万台に増やし、世界のEV生産国トップ3になることを目指しています。

電気自動車(EV)普及のための今後の課題と2030年予測

日本でEVを本格的に普及させるために解決すべき課題は、主に以下の4つです。世界全体で予測されている2030年のEV普及率40%達成に向けて、これらの課題克服が鍵となります。

1. 都市部の充電渋滞の解消

都市部の幹線道路沿いのSA・PAでは、週末を中心に慢性的な充電待ち渋滞が発生しています。ショッピングモールや公共施設の無料充電器も、設置数が少ないため混雑が常態化しています。

主な解決策:

| 解決策 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 充電器の複数口化 | 1箇所で複数台同時充電を可能に |

| 高出力化 | 充電時間の短縮(150kW以上の急速充電器導入) |

| 予約システム導入 | 待ち時間の可視化と事前予約 |

株式会社e-Mobility Powerでは2025年度までに充電口数を約1,100口まで増設する計画を進めています。

世界的には、2025年から2030年の間に約1億5,000万台の充電器が新たに設置される見通しです。そのうち約3分の2が自宅用、約30%が職場などの私設用、残りの8%が公共用とされています。

2. 充電スポットの地域的空白の解消

2025年3月現在の全国充電スポット数は25,826箇所ですが、山間部や北海道には充電スポットの空白地域が依然として残っています。

また、都市部でも「誰でも気軽に利用できる公共充電器」は意外に少ないのが実態です。多くが有料駐車場やディーラー施設内に設置されているためです。

さらに課題となるのが、充電器の耐用年数(8〜10年程度)です。2015年以前に設置された充電器の更新時期が到来しており、老朽化設備の更新と新規設置を同時に進める必要があります。

日本政府は2030年までに充電インフラを30万口まで増設する目標を掲げており、計画的な整備が進められています。

3. 一般家庭へのV2H機器普及の促進

太陽光発電の導入が進む中、天候や設置場所により発電量が大きく変動するという課題があります。この解決策として注目されているのが、V2H(Vehicle to Home)機器です。

EVのバッテリーを一時的なエネルギー貯蔵設備として活用し、災害時には非常用電源として利用する仕組みが普及すれば、EVの価値が大きく向上します。

V2H導入のメリットは以下のとおりです。

- 太陽光発電の余剰電力をEVに蓄電

- 災害時の非常用電源として活用(一般家庭約4日分の電力)

- 深夜電力を活用した電気代の削減

- エネルギーマネジメントの最適化

企業においても、EVをエネルギーマネジメントシステムの一部として活用することで、電力コストの削減やBCP(事業継続計画)の強化が可能です。

4. 「早く充電できるのが1番大事」という誤解の払拭

EV未所有者の最も多い誤解として、「充電は早いほど良い」という認識があります。しかし、本当に重要なのは、自分の走行実態に最適な充電環境を整えることです。

| 利用シーン | 最適な充電方法 | メリット |

|---|---|---|

| 日常使用(通勤・買い物) | 夜間の自宅普通充電 | 深夜電力で経済的 |

| 長距離ドライブ | SA・PAの急速充電 | 短時間で充電可能 |

| 商業施設利用時 | 施設の普通充電 | 無料で利用できる場合も |

現在のEVには充電タイマー機能が搭載されており、深夜電力を活用した経済的な充電が可能ですが、この事実はあまり知られていません。

この誤解を払拭するためには、自動車ディーラーや環境省など各団体による適切な情報発信と教育活動の強化が必要です。

企業としてEV導入を検討される場合、以下のような専門的な知見が求められます。

- 充電インフラの最適な設計

- V2H活用によるエネルギーマネジメント

- フリート管理システムの構築

- 充電データの可視化と分析

【まとめ】日本の電気自動車(EV)普及には課題があるが、2030年に向けて加速する見込み

日本のEV普及率は2024年時点で普通自動車が1.47%、軽自動車が2.12%と、世界平均の22%と比較して約15倍も遅れています。

一方で、政府による税制優遇措置(グリーン化特例・エコカー減税・環境性能割)や補助金制度(国と都合わせて最大約185万円)により、実質的な購入負担は軽減されつつあります。

今後の技術革新(バッテリー大容量化・急速充電技術)、インフラ整備(充電器の複数口化・高出力化・予約システム)、そして適切な情報発信により、日本のEV普及が加速することが期待されます。

特に、V2H技術の普及によるエネルギーマネジメント、充電データの可視化、フリート管理の高度化など、ITとクラウドを活用したソリューションが普及の鍵を握るでしょう。

関連コラム

EV

【2025年版】EV(電気自動車)の補助金とは?申請の流れや注意点をわかりやすく解説

EV

【2025年版】電気自動車(EV)の充電料金は本当に安い?自宅や外出先の料金を徹底比較

EV

自動運転の実現に向けての課題とは?さまざまな課題と解決策を紹介

EV

電気自動車(EV)の電気代の目安は?ガソリン車との比較や安く抑えるポイントも解説

EV

ヨーロッパは電気自動車(EV)の普及に失敗したって本当?現状の数値データを解説

EV