【2026年以降】電気自動車(EV)の今後はどうなる?メーカーごとの動きや購入前に知るべきポイントも解説

更新日: 2025/10/31投稿日: 2025/10/31

EV

世界的に推進されてきた「EVシフト」ですが、2025年現在は諸外国の補助金打ち切りや根強い課題の顕在化などで、過渡期を迎えています。

その話を聞いて、EVの将来に疑問を感じている人も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、2026年以降の電気自動車(EV)の今後について、2025年10月現在の情報を踏まえて詳しく解説します。

この記事を読めば、EVを取り巻く世界の最新動向や各メーカーの戦略、私たちがEVとどう向き合うべきかのポイントが明確になります。ぜひ最後までご覧ください。

【結論】電気自動車(EV)の今後は「本格普及」と「多様化」へ進む

2026年以降のEVは単なる「普及」だけでなく、ハイブリッド車(HV)を含む「多様化」が進むと予測されます。その背景を、以下3つの項目で解説します。

- 世界的な環境規制を背景にEVシフトの流れは継続する

- 一方で「普及しない理由」が顕在化し、HVなどとの共存時代へ

- 次世代バッテリー(全固体電池)が今後の普及を加速させる鍵

世界的な環境規制を背景にEVシフトの流れは継続する

世界のEVシフトを後押しする最大の要因は、各国の強力な環境規制です。この大きな流れは2025年時点でも変わっていません。

各国の環境規制一覧

- 欧州連合(EU):2035年にハイブリッド車(HV)を含むガソリンなどの内燃機関(ICE)車の新車販売を事実上禁止する方針を維持。一部でe-fuel(合成燃料)使用車を容認する動きはあるものの、基本的にはEV推進の姿勢

- 米国:カリフォルニア州が2035年までに州内で販売される新車をすべてゼロエミッション車(ZEV)にする規制を導入し、全米10州以上がこの規制に追随。ただし、トランプ政権下ではこの販売規制を撤回するような動きもあり

- 中国:「新エネルギー車(NEV)」政策を掲げ、EVやPHEV、燃料電池車(FCV)の普及を強力に推進

これらの規制は自動車メーカーにとって大きなプレッシャーであり、EV開発を継続せざるを得ないのが現状です。

一方で「普及しない理由」が顕在化し、HEVなどとの共存時代へ

EVシフトの理想とは裏腹に、実際の市場では成長の鈍化が顕著になっています。高額な車両価格や充電インフラの不足、長い充電時間などの課題が、一般消費者への普及を阻んでいます 。

とくに、ドイツなど一部の国では、EV購入補助金が打ち切られたことで販売台数が急減しました。これは、消費者の購買意欲が補助金に大きく依存していた実態が浮き彫りになった結果と言えます。

(中略)ドイツにおける電気自動車の販売台数は激減した。ACEA調べで、2023年の12月に5万4654台売れていたEVが、2024年一月には2万2474台に減り(59%減)、2023年の12月に6万9801台売れていたPHEVが2024年一月には8853台に減った(87%減)。

引用:プレジデントオンライン

こうした状況を受け、EVの代替・補完としてハイブリッド車(HEV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)が世界的に再評価されています。トヨタをはじめとする日本メーカーが得意とするHEVは、燃費性能と価格のバランスに優れ、世界的に販売を伸ばしました。

また、メルセデス・ベンツなど欧米メーカーも、当初の急進的なEVシフト計画を修正し、市場の需要に応える形でPHEVやHEVのラインナップを再強化する動きを見せています。

その根拠は、さる2024年2月22日(欧州現地時間)に開かれた同グループによる2023年の決算会見である。メルセデスはこの会見で、BEV需要の伸びの鈍化を受けて、2024年の同ブランド全体におけるBEV販売比率の見込みを、2023年とほぼ同じ19~21%とした。これは、BEV比率が右肩上がりに成長していくと見込んでいた事前の予想からは、明らかな下方修正となる。

引用:webCG

そのため、今後しばらくはEV一辺倒ではなく、多様な電動化技術が共存する時代が続くと予測されます。

次世代バッテリー(全固体電池)が今後の普及を加速させる鍵

現在のEVが抱える課題の多くは、リチウムイオンバッテリーの性能限界に強く依存しています。この状況を変える可能性を秘めているのが、全固体電池をはじめとする次世代バッテリー技術です。

全固体電池には、以下のようなメリットが期待されています。

- 安全性:電解質が固体であるため、液漏れによる発火リスクが極めて低い

- 高エネルギー密度:バッテリーを小型・軽量化しつつ、航続距離を伸ばせる

- 急速充電性能:超急速充電に対応し、充電時間を大幅に短縮する

各国内メーカーの全固体電池開発も進んでおり、トヨタは2027~2028年の実用化を目標に掲げ、日産も2028年度までの実用化を目指しています。

この次世代バッテリーが量産化されコストが下がれば、EVの課題を根本的に解決し、普及を爆発的に加速させる要因となり得るでしょう。

なぜ電気自動車は普及しない?主な7つの理由

EVが普及しない主な要因は、以下の7つです。

- 理由1:車両価格の高さ

- 理由2:充電インフラの不足

- 理由3:航続距離への不安

- 理由4:充電時間の長さ

- 理由5:車種の選択の少なさ

- 理由6:電気料金の今後の高騰

- 理由7:中古車市場が未成熟で売却時に不利になる可能性

理由1:車両価格の高さ

EVの普及を妨げる最大の障壁は、同クラスのガソリン車よりも高額な車体価格です。この高価格の要因は、EVのコストの3分の1以上を占めるとされるバッテリー価格が依然として高いことにあります。

たとえば2025年10月現在、日産サクラとそのベースとなった日産デイズの車体価格を比較すると、以下のようになります。

- 日産デイズ X:約150万円

- 日産サクラ X:約260万円

このように、EVとガソリン車には100万円以上の開きがある場合が多いです。また、航続距離を伸ばすために大容量バッテリーを搭載した車種では、さらに価格は上昇します。

理由2:充電インフラの不足

EVの利便性を大きく左右するのが、自宅周りの充電インフラです。

日本は諸外国と比較して集合住宅の割合が高く、その割合は全住宅の4割にものぼります。集合住宅では自宅充電器の設置が難しく、管理組合の合意が必要です。

また、公共の充電スポットが都市部に集中しており、地方や山間部では数が不足しています。移動距離が長くなる傾向がある地方において、充電スポットの少なさは致命的な問題です。

公共の充電器が故障しているリスクも相まって、EVの購入を断念する不安材料となっています。

理由3:航続距離への不安

近年のEVは航続距離が大幅に向上し、カタログ値では400~500kmを超えるモデルも珍しくありません 。たとえば「日産 リーフ e+」のオーナー実感値(公式発表)は405.6km、「アウディ Q4 e-tron」は公式の一充電走行距離が613kmとされています。

しかし、カタログ値はあくまで理想の条件下での数値であり、実際の走行距離はより短くなるのが一般的です。とくに、電費が悪化する大きな要因として「高速道路走行」と「エアコン(特に暖房)の使用」が挙げられます。

こちらも、充電インフラの普及が現在より進まない限り、不安材料として残り続けるでしょう。

理由4:充電時間の長さ

ガソリン車の給油が数分で完了するのに対し、EVの充電は時間がかかります。

例えば、自宅での普通充電で日産リーフXのバッテリー容量40kWhを10%から80%まで充電する場合、かかる時間は以下のとおりです。

- 3kw充電:28kWh / 3kW = 9.333… ≒ 9時間20分

- 6kw充電:28kWh / 6kW = 4.666… ≒ 4時間40分

外出先の急速充電であれば、30分ほどで十分な電力を蓄えられますが、それでもガソリン車よりははるかに時間がかかります。この時間の制約が、ガソリン車の利便性に慣れたユーザーにとっては高いハードルです。

理由5:車種の選択肢の少なさ

ガソリン車には、多種多様なボディタイプや価格帯のモデルが存在し、ユーザーは自身のライフスタイルや好みに合わせて自由に選べます。

これに対し、EVは車種のバリエーションがまだ少ないのが現状です。日本では人気が高い軽自動車も、2025年10月現在では以下の4車種しかありません。

- 日産サクラ

- 日産eKクロス EV

- ホンダ N-Van e:

- ホンダ N-One e:

各メーカーが今後の発売計画を発表しており、SUVを中心に車種は増えていく見込みですが 、ガソリン車並みの多様なラインナップが揃うにはまだ時間がかかるでしょう。それまでは、ユーザーの多様なニーズに応えきれない状況が続くことが予想されます。

理由6:電気料金の今後の高騰

日本の電気料金が近年上昇しているのは、燃料価格高騰や円安の影響です。

EVのランニングコストの安さはガソリン価格との比較で成り立っています。もし、今後も電気料金が上がり続ければ、EVの経済的なメリットは薄れてしまうでしょう。

上記の平均販売単価の推移を見ると、2023年頃に電気代は一時的に下落したものの、その後は上昇傾向にあります。今後も補助金などの政府支援がなければ、ますます消費者の電気料金負担は増えていくと見られています。

理由7:中古車市場が未成熟で売却時に不利になる可能性

EVの中古車市場は、まだ発展途上です。そのため、まだいくつかの課題を抱えています。

まず、バッテリー性能の評価基準が明確に定められていません。よって、中古車市場では、店舗によって査定額に開きがあり、適正価格で売却しづらいリスクがあります。

結果、買い手側もバッテリーの状態が良好か判断しづらく、中古EVの購入に慎重になりがちです。

また、EVは技術的にも発展途上であり、旧モデルの陳腐化が急速に進む傾向にあります。そのため、売却時の価格もあまり良いとは言えない点は、乗り換え前提のユーザーにとっては大きなデメリットです。

今後の電気自動車の動きをメーカー別に4つ紹介

今後の各国内メーカーの動向を、以下4つの項目で解説します。

- トヨタ

- 日産

- ホンダ

- 海外メーカー

1. トヨタ:レクサスが投入する次世代EV

トヨタとレクサスは、2027年末にEVのラインナップを本格的に拡大する計画を立てています。

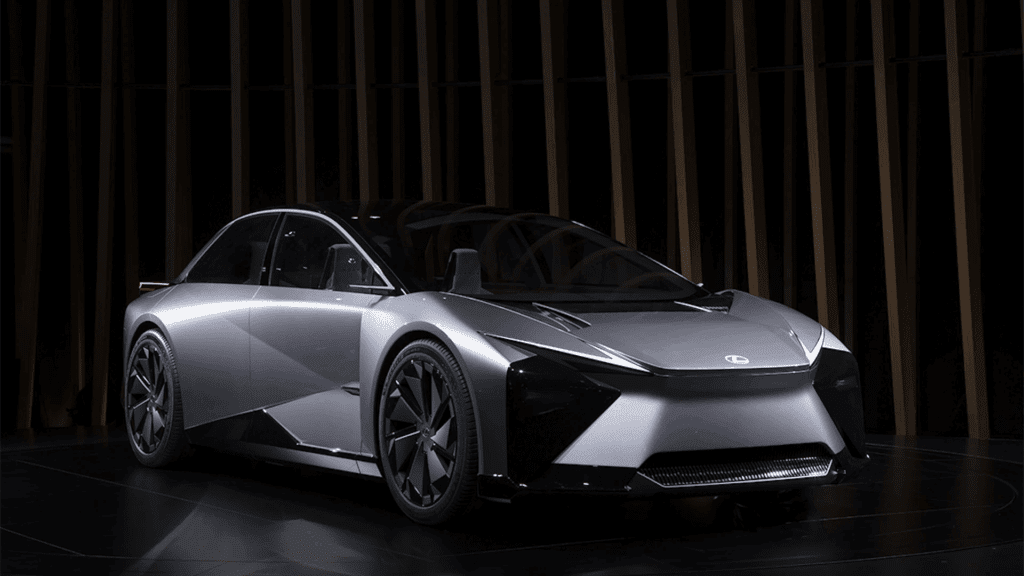

レクサスは、2026年に次世代EV「LF-ZC」の市場導入を目指しています。LF-ZCには新開発のEV専用プラットフォームを採用し、現行比約2倍の航続距離1,000kmを可能とする「角形高性能バッテリー」を搭載する予定です。

また、LF-ZCにはAIを活用した次世代OSである「Arene(アリーン)」を搭載し、これまでにない走行体験とパーソナライズされたサービスを提供するとしています。

このLF-ZCの製造には「ギガキャスト」技術が導入される予定で、トヨタはこれにより、コスト削減と生産スピード向上を狙っています。

ギガキャストとは?

自動車の車体を構成する多数のパーツを、一体の部品として成形する技術。数十の製造プロセスが1つに集約するので、製造工程が劇的に効率化し、コストの削減が図れる。

さらにトヨタは、2027~2028年には「全固体電池」搭載EVの実用化を目指しており、今後の動向次第では自動車市場全体の勢力図を塗り替えるかもしれません。

2. 日産:アリアに続く新型EVラインナップ

EVのパイオニアである日産は、経営計画「The Arc」のもと、2026年度までに16車種の電動車を投入する計画を加速させています。

2025年現在、日産の主力EVはSUV「アリア」と軽自動車である「サクラ」ですが、今後は多様なニーズに応える新型EVを導入予定です。これには、10月8日に発売された3代目リーフ「B7」も含まれており、来年2月にはバッテリー容量が55kWhの「B5」も導入されます。

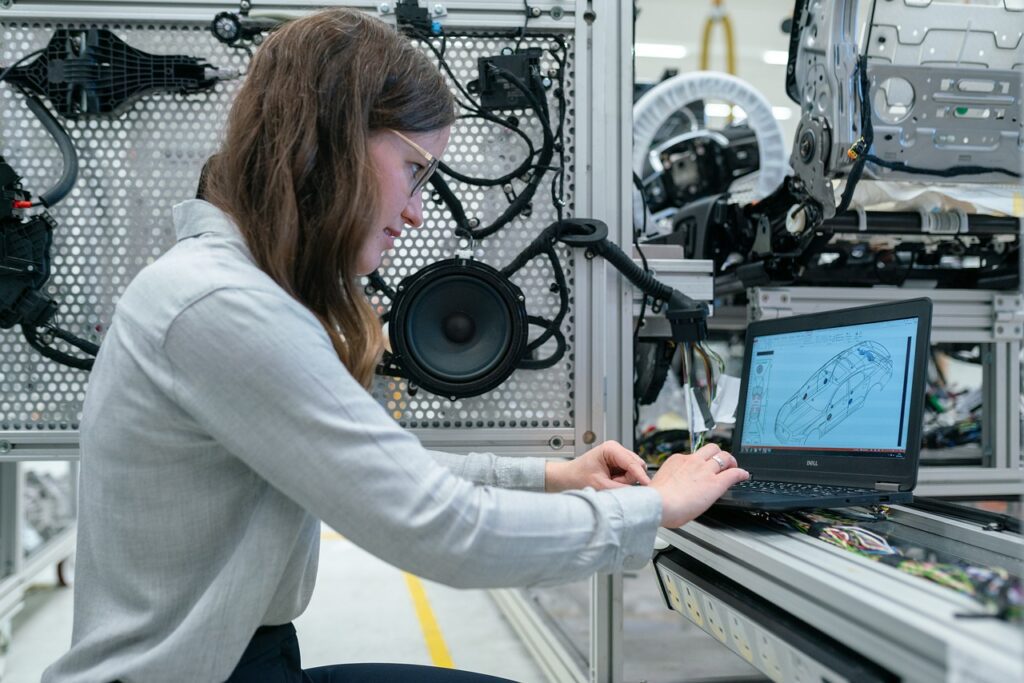

またトヨタ同様、日産も2028年度を目標に、自社開発の全固体電池の実用化を目指しています。現在は横浜工場内に設置した試作生産ラインで開発を加速させており、これによりバッテリーコストを大幅に削減し、ガソリン車と同等の車両価格を実現する予定です。

全固体電池を搭載したモデルは、航続距離や充電性能を飛躍的に向上させ、日産のEVラインナップの競争力を大きく高めることになるでしょう。

3. ホンダ:「Honda 0シリーズ」の市販モデル

ホンダは、2040年のEV・FCV販売比率100%達成に向け、まったく新しいEVシリーズ「Honda 0(ゼロ)シリーズ」を2026年からグローバルで展開します。

「Honda 0 シリーズ」のコンセプトは「薄い、軽い、賢い」。低全高で空力性能に優れたデザインや軽量化技術、高効率なパワートレインにより、圧倒的な電費性能を追求しています。

公式サイトでは従来EVの固定観念である「厚くて重い」を覆すことを目標にしているとのことです。

「Honda 0 シリーズ」では2026年に北米市場を皮切りに、フラッグシップセダン「SALOON(サルーン)」のコンセプトに基づいたモデルを発売予定です。

その後、中型SUVからエントリーSUVと続き、2030年までに3列シートの大型SUVやコンパクトSUVなど、グローバルで合計7車種の投入を計画しています。

4. 海外メーカーの今後の日本戦略

2025年現在、アジアを中心とした各海外メーカーも日本市場への攻勢を強めています。

中国のBYDはディーラー網構築を着実に進め、2025年末までに日本国内で100店舗体制を目指しています。コンパクトEV「ドルフィン」やSUV「ATTO 3」に加え、10月29日にはV2L・V2Hに対応した新型「ATTO 3」を発表予定です。

加えてPHEVも投入する「両輪戦略」を継続し、2026年には軽EV市場への参入も計画しており、その価格競争力が注目されます。

また韓国のヒョンデは2025年「Japan Mobility Show」に初出展。小型EV「INSTER」などを日本初公開しています。

現在はオンライン販売を軸としつつ、10月には東京・世田谷にリアル拠点を開設しました。ハウスメーカーとの協業など、独自の戦略も展開しています。

同じく韓国のKiaも日本市場への本格参入を発表し、第一弾として2026年春に中型の電動商用バン「PV5」を投入予定です。日本の商社である双日と共同会社を設立し「Japan Mobility Show 2025」への出展でプロモーションを本格化させています。

電気自動車を今後購入する前に知るべき3つのポイント

EVを今後購入する予定の方は、以下3つのポイントを確認しておきましょう。

- ライフスタイル(走行距離・居住環境)がEVに本当に合っているか

- 最新の補助金情報と申請のタイミング

- ガソリン車とのトータルコスト(維持費)を正確に比較する

ライフスタイル(走行距離・居住環境)がEVに本当に合っているか

EVは、すべての人にとって最適な選択とは限りません。自分のライフスタイルとの相性を冷静に見極めることが重要です。

ライフスタイルにおけるチェックポイント4選

- 自宅充電の環境が整えられるか

- 1日の平均走行距離はどれぐらいか

- 長距離移動の頻度はどれぐらいか

- 家族の人数は何人か

中でも重要なのが、自宅充電設備が設置可能かどうかです。自宅がマンションで充電器の設置が認められない場合、EVの利便性は低下します。

走行距離や長距離移動に関しては、今後のEVラインナップにより改善される可能性もあります。もし現在のライフスタイルとEVの利便性が合致しない場合、様子を見るのも賢い選択でしょう。

最新の補助金情報と申請のタイミング

EVの購入には、国や自治体からの補助金が利用可能です。制度や補助金額は頻繁に変わるため、つねに最新の情報を確認する必要があります。

たとえば2025年10月現在、もっとも普及しているEV「日産リーフ X」を購入する際は、以下の補助金・税制優遇を受けられます。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 国の補助金 | 最大90万円 |

| 自治体の補助金 | 最大100万円 (東京都かつすべての条件を満たす場合) |

| 自動車税 | 新車登録翌年度分のみ6,500円に減税 |

| 自動車重量税 | 初回無料 (車検2回目以降は2万円) |

| 環境性能割 | 非課税 |

補助金は、新車の初度登録後に申請するのが一般的です。納車時期によっては年度をまたいでしまい、予定していた補助金が受けられなくなるリスクもあるため、販売店とよく相談することが重要となります。

ガソリン車とのトータルコスト(維持費)を正確に比較する

EVを購入する際は車体価格だけでなく、購入後の維持費を含めた「トータルコスト」をガソリン車と比較することが重要です。

EVはガソリン車よりも車体価格が高めですが、代わりに燃料費が劇的に安くなります。加えて、エンジンオイルやフィルター交換が不要なため、メンテナンス費用もガソリン車より安くなりやすいです。

ただし車体重量が重くタイヤの摩耗が早いため、タイヤの交換費用は高くなるかもしれません。また、バッテリー交換が必要になった際は、高額の費用が発生するリスクがあります。

これらの要素を総合的にシミュレーションし、自分にとってEVが本当に経済的メリットがあるのかを判断しましょう。

電気自動車の今後に関するよくある質問

「失敗」とまではいきませんが、ドイツなどがEV購入補助金を打ち切った結果、販売台数が急減したのは事実です。

また、高金利や景気後退懸念も、高価なEVの買い控えにつながっている可能性があります。

「デメリットしかない」というのは間違いです。静粛性や加速性能、環境負荷の低減など、明確なメリットがあります。

しかし、購入後に直面するかもしれない「将来的な課題」も多いのは事実です。これらの課題は、今後の技術革新により解消される可能性は大いにあります。

「将来性がない」という意見はまったくの誤解です。

現在、トヨタは「全方位戦略」を掲げており、EV以外にもHEVやPHEVなど地域の事情に合わせた最適な選択肢を提供するという戦略を取っています。

EV開発では確かに出遅れを認めていますが、航続距離や充電時間を劇的に改善する「全固体電池」や、生産コストを下げる「ギガキャスト」技術の開発に巨額の投資を行っており、将来性には十分期待できるものとなっています。

2025年現在、EVとHEVのどちらが良いかは、ユーザーのライフスタイルや居住環境次第です。

自宅に充電設備を設置できる、長距離移動を頻繁に行わないユーザーにとっては、EVが賢明な選択肢となることは大いにあります。

一方、長距離移動の頻度が高い、リセールバリューを重視するユーザーには、HEVは非常に有効な選択肢となるでしょう。

【まとめ】電気自動車(EV)の今後の技術革新には大きな期待が集まる

2026年以降のEVは、一時的な停滞がありつつも、長期的には「本格普及」と「多様化」の道を歩むと予測されます。

世界的な環境規制の流れは変わらないため、今後も各自動車メーカーはEV継続に意欲的に取り組むと見られています。

また、今後の最大の鍵を握るのは「全固体電池」に代表される次世代バッテリー技術です。これらが実用化されれば、航続距離や充電時間といったEVの根本的な課題が解決され、普及が爆発的に加速する可能性があります。

トヨタや日産、ホンダなどの国内メーカーも次世代EVの投入に意欲的であり、業界の今後の技術革新には大きな期待が集まります。

関連コラム

EV

日本の自動運転の現状とは?世界と比べた最新の動向について解説

EV

日本で自動運転が普及しない理由は?5つの要因と今後の展望を紹介

EV

【日本・海外別】自動運転車が起こした事故を紹介。原因や責任の所在について解説

EV

電気自動車(EV)のデメリット7選と3つの誤解。「買ってはいけない」は本当?購入後に後悔しない全知識と解決策

EV

AiRO株式会社が羽田空港において、25tトラックの自動運転レベル4を実用化

EV