電気自動車(EV)のデメリット7選と3つの誤解。「買ってはいけない」は本当?購入後に後悔しない全知識と解決策

更新日: 2025/10/31投稿日: 2025/10/31

EV

ネット上を見ると、EVは「価格が高い」「充電が面倒だから買わないほうが良い」など、ネガティブな噂を目にします。

結論を言うと、確かにEVには、ガソリン車とは異なる特有のデメリットが存在します。しかし、その多くは事前の対策や自身のライフスタイルに合わせた車種選びで、解決できる可能性が高いです。

そこでこの記事では、EV購入で後悔しないために知っておくべきデメリットと、それらを軽減する具体的な解決策、さらに特有のメリットについて詳しく解説します。

EVの購入を迷っている人の判断材料となる情報をすべて掲載しているので、ぜひ最後までご覧ください。

電気自動車(EV)の主なデメリット10選 | 「買わない方がいい」と言われる理由

EVを「買わない方がいい」と言われる主なデメリットは、以下の10個です。

- 車体価格がガソリン車と比較して高め

- 自宅充電設備の設置に費用がかかる

- 充電インフラの整備が不十分

- 充電に時間がかかる

- 走行距離が短め

- 寒冷地では性能が落ちやすい

- タイヤの消耗が早い傾向にある

- 選択できる車種が少ない

- リセールバリューが低い傾向にある

- 【要注意】「本当に環境に優しいか」という疑問(LCAの視点)

1. 車体価格がガソリン車と比較して高め

EVの車体価格は、同等クラスのガソリン車と比較して高価になるケースが一般的です。

価格差の最大の要因は、製造コストの3~4割を占めると言われるバッテリーを積んでいる点。リチウムイオンバッテリーの価格は年々低下傾向にあるものの、依然として高価であり、車両価格に大きく影響しています。

例えば2025年10月現在、日産サクラとそのベースとなった日産デイズの車体価格を比較すると、以下のとおりです。

- 日産サクラ X:約260万円

- 日産デイズ X:約150万円

もちろん、国や自治体の補助金を活用すれば、実質的な負担額は大幅に下がります。

しかし、これらの補助金は申請手続きが必要であり、予算上限に達するとその年度の受付は終了してしまうため、購入のタイミングに左右される不安定さもデメリットと言えるでしょう。

2. 自宅充電設備の設置に費用がかかる

EVの利便性を最大限に活かすには、自宅でいつでも充電できる環境がほぼ必須となります。

この充電設備の設置には、機器本体の費用に加えて、分電盤からの配線工事や設置工事の費用が発生します。設置費用は充電器のタイプによって大きく異なり、一般的な200Vコンセントの設置工事でも約5万円からが相場です。

自宅充電設備の設置費用相場

- 壁付けコンセントタイプ:4~12万円程度

- 壁掛けタイプ (6kWなど高出力):20万円以上

- 自立スタンドタイプ:20万円前後

- V2H機器タイプ:50万円以上

とくに、以下のケースでは追加の工事費用が発生し、負担額が膨らむ可能性があるため注意しましょう。

- 家庭の契約しているアンペア数の増強が必要な場合

- 駐車場と分電盤の位置が離れている場合

また、マンションなど集合住宅の場合は、管理組合の合意形成が必要です。そのため、戸建て住宅以上に設置へのハードルが高い点を覚えておきましょう。

3. 充電インフラの整備が不十分

日本国内のEV用充電スポットは増加傾向にあり、ガソリンスタンドの店舗数に迫っています。2024年度末のデータでは、ガソリンスタンドが27,009店に対し、EV充電スタンドは24,592箇所となっています。

経済産業省が発表した2024年度末(2025年3月31日)時点の全国のサービスステーション(給油所)数は前年度末と比べて405カ所減の2万7009店となった。

引用:Yahoo!ニュース

しかし、その多くは出力の低い「普通充電器」であり、短時間での充電が可能な「急速充電器」の絶対数はまだ不足しているのが現状です。

とくに、高速道路のSAやPAでは、急速充電器が1~2基しか設置されていない場合も珍しくありません。そのため、週末や連休中には「充電待ち」の行列が発生する点が課題となっています。

また、地方の幹線道路や観光地など、長距離ドライブでこそ必要となる場所でのインフラ整備が追いついていない点も、運用上の不安材料です。

4. 充電に時間がかかる

ガソリン車の給油がわずか数分で完了するのに対し、EVの充電は長い時間を要します。

例えば、自宅での普通充電で日産リーフXのバッテリー容量40kWhを10%から80%まで充電する場合、かかる時間は以下のとおりです。

- 3kw充電:28kWh / 3kW = 9.333… ≒ 9時間20分

- 6kw充電:28kWh / 6kW = 4.666… ≒ 4時間40分

上記の計算式はあくまで目安であり、実際の充電速度はバッテリーの残量や気温、車種によって大きく変動します。

また、多くのEVではバッテリー残量が80%を超えると、バッテリー保護のために充電速度が意図的に遅くなります。そのため長距離を移動する際は、この充電時間と待ち時間を考慮しなくてはいけません。

5. 走行距離が短め

近年のEVはバッテリーの大容量化が進み、カタログスペックでの最大距離が600kmを超える車種も増えています。

2025年現在の最新車種の一充電走行距離例

- スバル ソルテラ ET-SS:756km

- トヨタ bZ4X Z:746km

- 日産 リーフ B7 X:702km

しかし、カタログ値はあくまで理想の条件下での性能です。よって、実際の走行距離(電費)はカタログ値よりも短くなるのが一般的です。

とくに電費が悪化する要因は、以下の2つです。

- 高速道路での高速巡航

- エアコンの使用

EVはガソリン車とは異なり、速度が上がるほどバッテリーの減りが早くなります。また冬場の暖房使用は、電費を大幅に悪化させてしまいます。

ガソリン車のように即給油はできないため、充電切れの不安がつねにつきまとう点は大きなデメリットです。

6. 寒冷地では性能が落ちやすい

EVに搭載されるリチウムイオンバッテリーは化学反応を用いて発電しているため、寒さに弱いです。

とくに、外気温が氷点下になるような寒冷地では、バッテリー性能そのものが低下します。結果として、充電効率の悪化と航続距離の圧迫を招きます。

また、暖房の使用も性能悪化の要因です。ガソリン車はエンジンの排熱を暖房に効率よく流用できますが、EVにはその熱源がありません。

そのため、EVは発電することで空気を温めます。ですが、これが膨大な電力を消費し、航続距離を圧迫します。

さらに、低温下では充電速度も遅くなる傾向があるため、冬場の北海道や東北地方などでの運用には懸念材料が多いと言わざるを得ません。

7. タイヤの消耗が早い傾向にある

EVはガソリン車と比較して、以下2つの要因によりタイヤの摩耗が早い傾向にあります。

- ガソリン車よりも車体が重い

- 発進と加速が激しい

EVは重いバッテリーを床下に搭載するため、同クラスのガソリン車よりも車体重量が重くなります。タイヤの負担も強くなるため、余計な摩耗は避けられません。

また、EVのモーターはアクセルを踏んだ瞬間に最大まで加速するので、ガソリン車よりも発進や停止が鋭くなります。この負担が、タイヤのトレッド面(接地面)を削りやすいとされています。

ブレーキ時にタイヤに大きな負担がかかるため、タイヤショルダー部の偏摩耗が懸念されます。

EV車にとってはタイヤの耐偏摩耗性能もとても重要なのです。引用:ブリヂストン公式サイト

EV利用によりタイヤ交換の頻度が上がれば、それだけ維持費もかさむことになるでしょう。

8. 選択できる車種が少ない

2025年10月現在、EVのラインナップは、ガソリン車やハイブリッド車(HV)に比べてかなり少ないのが現状です。

とくに、日本市場でもっとも需要の高いミニバンやコンパクトSUVといったカテゴリにおいて、EVの選択肢はほぼ皆無となっています。

国内メーカーが発売しているのは、軽EVや一部のSUVが中心です。BYDなど海外メーカーは多様なモデルを投入していますが、日本のニーズや道路事情に合致していない面もあります。そのため、ファミリー層や特定のボディタイプを求めるユーザーにとって、現状のEV市場は「選びたくても選べない」状況です。

9. リセールバリューが低い傾向にある

EVは数年後のリセールバリューが、人気のガソリン車やHVに比べて低い傾向にあります。

最大の理由は「バッテリーの経年劣化」に対する懸念です。スマホのバッテリーと同様に、EVのバッテリーも充放電を繰り返すうちに性能が低下していきます。

結果、中古車市場においてバッテリー残量がどれだけ残っているか不明確な状況になり、価格が下がりやすいのが現状です。

また、EVの技術革新は早いため、航続距離や充電性能が数年で劇的に向上しています。これにより、旧モデルの性能が見劣りし、中古車としての価値が下落しやすいという側面もあります。

10. 【要注意】「本当に環境に優しいか」という疑問(LCAの視点)

EVは走行中に二酸化炭素(CO2)を排出せず、環境に優しいとされています。しかし、これはあくまで走行中の話です。

EVの一生、つまり「製造」から「廃棄」までを総合的に評価する「LCA(ライフサイクルアセスメント)」という視点で見ると、EVは単純に環境に優しいとは言いきれない側面があります。

とくに、バッテリーの製造時には、環境に大きな負荷がかかります。バッテリーには、リチウムやコバルトといった金属が使われており、これらの採掘や精製には大量のエネルギーと水が必要なためです。

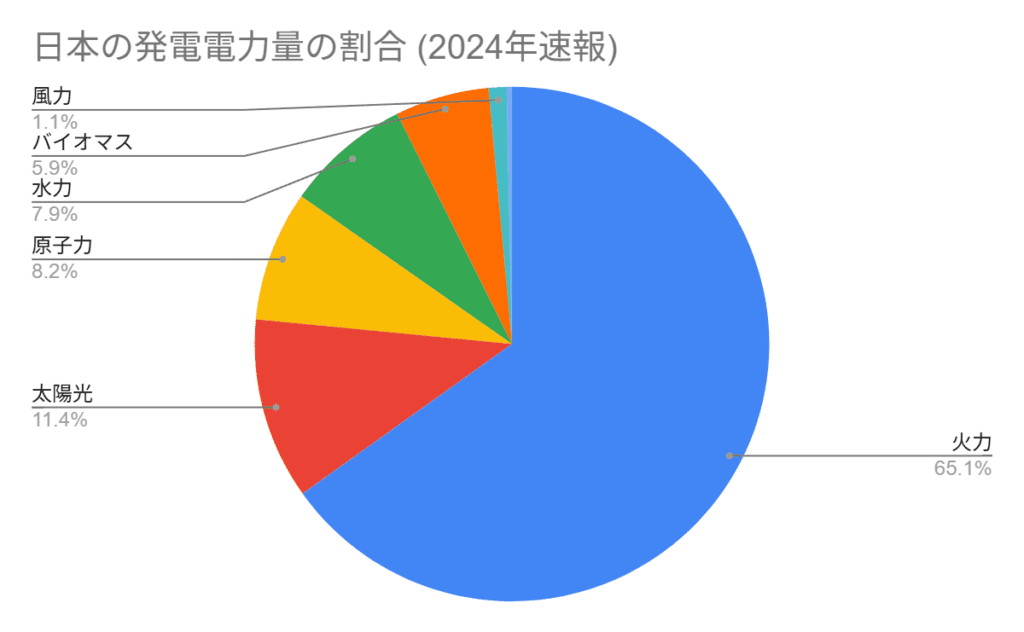

また、EVに充電する電気を作る際にも環境に負荷がかかります。日本の発電量の約65%を占める火力発電は、大量のCO2を排出するためです。

このように製造時や電力源までを含めると、EVが本当にガソリン車より環境に優しいかどうかは、その国の発電割合やバッテリー技術の進歩に大きく左右されます。

デメリットを上回る?電気自動車(EV)のメリット7選

EVにはデメリットもある一方、独自のメリットも存在します。代表的なメリットは、以下の7つです。

- 燃料費がガソリン車より圧倒的に安い

- 環境に優しい

- 安全性が高い

- 静音性が高い

- 走行中のコントロールがしやすい

- 走る蓄電池として使える

- 各種補助金や税制優遇が受けられる

1. 燃料費がガソリン車より圧倒的に安い

EVの最大のメリットは、燃料費(電気代)の安さです。ガソリン車とEVの燃料費を比較すると、以下のようになります。

- ガソリン車:燃費15km/L、レギュラーガソリン価格170円/Lの場合、1kmあたり約11.3円

- EV(日産リーフX):電費6km/kWh、電力料金31円/kWhの場合、1kmあたり約4.8円

上記の条件で年間1万km走行した場合、ガソリン車の燃料費は約11.3万円、EVは約4.8万円です。単純計算でも、年間で約6.5万円以上の差額が生まれます。

走行距離が多いほどこの経済的メリットは大きくなるため、長期的な目線ではかなりおトクです。

2. 環境に優しい

EVは走行中に、環境汚染の原因となる温室効果ガスをいっさい排出しません。このメリットは、とくに都市部においては、環境負荷の低減に大きく貢献します。

この際出てくるのが「製造時や発電時にCO2を排出するから環境に優しくない」という意見です。しかし、製造時のCO2排出を含めても、総走行距離が伸びるほどガソリン車よりトータルのCO2排出量は少なくなることが多くの研究で示されています。

電気自動車の発電及び電池製造に係る CO2 排出量は、ガソリン車の走行及び燃料製造に

係る CO2 排出量を下回る。引用:環境省

EVには再生可能エネルギー由来の電力も利用できるため、今後の技術革新で環境性能はさらに高まるでしょう。将来的に発電における再エネ比率が高まれば、EVの環境優位性はより確実なものとなります。

3. 安全性が高い

EVはその構造的な特性から、ガソリン車よりも安全性が高いとされています。

もっとも大きな特徴は、バッテリーが底部にあることによる低重心設計です。これにより、走行時の安定性が非常に高く、カーブや緊急回避時でも車体がふらつきにくくなります。

また特性上エンジンがないため、前面に衝撃吸収スペースを広く取ることが可能です。よって、衝突時のダメージを抑えられます。

実際、各国の衝突安全評価においても、多くのEVが最高評価を獲得しています。

自動車安全性能において最高評価を獲得したEV一例

- 日産ekクロス EV

- 日産リーフ

- 日産アリア

- 日産サクラ

今後の技術革新により、EVの安全性能はさらに増して行くことが予想されます。

4. 静音性が高い

EVはエンジンを搭載していないため、走行中の音や振動の発生が抑えられています。

ガソリン車特有のエンジン音やアイドリング時の振動、排気音が一切ありません。このことは、以下のようなメリットを生み出します。

- 車内での会話や音楽を楽しめる

- 早朝や深夜でも騒音被害を出さない

- 運転手の疲労が軽減する

ただし、あまりに静かすぎると歩行者が車両の接近に気付きにくいため、現在のEVには「車両接近通報装置」の搭載が義務付けられています。低速走行時には意図的に走行音を発生させ、歩行者に注意を促す仕組みです。

5. 走行中のコントロールがしやすい

EVの動力源であるモーターは、アクセルペダルを踏んだ瞬間から最大出力で発進します。これにより、信号待ちからの発進や高速道路への合流などで、スムーズかつパワフルな加速が可能です。

また、EVはアクセルペダルを緩める、ブレーキを踏むなどすると、モーターが発電する「回生ブレーキ」機能を持っています。この回生ブレーキを利用すると、アクセルペダルの操作だけで加減速を自在にコントロールできる「ワンペダル走行」が可能です。

結果、ブレーキペダルへの踏み替え頻度が減り、運転手の操作負担を最小限に抑えられます。

6. 走る蓄電池として使える

EVは、大容量のバッテリーを搭載した「移動できる蓄電池」としての価値を持ちます。

「V2H」と呼ばれる機器を導入することで、EVに蓄えられた電力を家庭用の電力として使用可能です。一般的なEVであれば家庭用蓄電池(5~10kWh)の数倍の容量を持ち、一般家庭の数日分の電力をまかなえます。

もし台風や地震などで停電が発生した際も、EVを非常用電源として使えるので、防災対策として非常に有効です。

また、太陽光発電システムと連携させれば、日中に太陽光で発電した電力をEVに貯められます。貯まった電気を夜間に使うことで、電気代の大幅な節約が可能です。

7. 各種補助金や税制優遇が受けられる

EVの普及を後押しするため、国や自治体は手厚い購入支援策を用意しています。これにより、購入コストを大幅に抑えられます。

たとえば2025年10月現在、リーフXの購入で受けられる補助金や税制優遇は以下のとおりです。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 国の補助金 | 最大90万円 |

| 自治体の補助金 | 最大100万円 (東京都かつすべての条件を満たす場合) |

| 自動車税 | 新車登録翌年度分のみ6,500円に減税 |

| 自動車重量税 | 初回無料 (車検2回目以降は2万円) |

| 環境性能割 | 非課税 |

上記はあくまで例なので、車種や自治体により、受けられる優遇は異なります。詳しくは「一般社団法人 次世代自動車振興センター」の公式サイトをご覧ください。

EVのデメリット・不安を解消する「賢い」対策7選

前述のデメリットは、事前に対策を講じることで軽減できる場合があります。ここでは、以下7つの具体的な解決策を紹介します。

- 車体価格:補助金や税制優遇を活用する

- 自宅充電設備:最適なタイプの充電器を選ぶ

- 充電インフラ:購入前に近所の充電スポットを確認する

- 充電時間:夜間充電やタイマー機能を活用する

- 走行距離:用途に合った車種を購入する

- 寒冷地:対策された車種を選ぶ

- タイヤの摩耗:EV専用タイヤを装着する

1. 車体価格:補助金や税制優遇を活用する

高額な車両価格の負担を軽減するため、国や自治体の助成金・税制優遇を有効活用しましょう。

この記事では、2025年発売の「日産リーフ X」を購入する際を例に挙げます。

2025年10月現在、リーフXの購入で受けられる補助金や税制優遇は、以下のとおりです。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 国の補助金 | 最大90万円 |

| 自治体の補助金 | 最大100万円 (東京都かつすべての条件を満たす場合) |

| 自動車税 | 新車登録翌年度分のみ6,500円に減税 |

| 自動車重量税 | 初回無料 (車検2回目以降は2万円) |

| 環境性能割 | 非課税 |

上記はあくまで例なので、車種や自治体により、受けられる優遇は異なります。詳しくは「一般社団法人 次世代自動車振興センター」の公式サイトをご覧ください。

2. 自宅充電設備:最適なタイプの充電器を選ぶ

自宅の充電設備は、自分の居住形態や予算に合わせて選択することが重要です。

普段使いなど、毎日の走行距離が短い場合は、最も安価な「コンセントタイプ」(3kW)でも、夜間の充電で十分対応可能です。

充電速度を重視する際や、バッテリー容量の大きい車種に乗る場合は、出力の大きい「壁掛け型普通充電器」(6kW)が推奨されます。出力が高い充電器であれば、充電時間を大幅に短縮できます。

予算に余裕があり太陽光発電を設置している場合は「V2H(Vehicle to Home)」機器の導入も考えましょう。V2H機器の設置には、補助金も活用できます。

3. 充電インフラ:購入前に近所の充電スポットを確認する

自宅に充電設備を設置できない場合、周囲の充電インフラの状況を十分に確認してから、購入を判断しましょう。

充電スポットは、以下のサイトから簡単に検索が可能です。

また、長距離移動をする際は、移動ルートの充電器の設置数や出力を事前に確認しておきましょう。充電計画をシミュレーションしておくことで、電池切れによるトラブルを防げます。

4. 充電時間:夜間充電やタイマー機能を活用する

「充電するタイミング」を工夫すれば、充電時間の負担を実質的にゼロにできます。

とくに有効なのが、自宅充電器を設置して夜間に充電を済ませることです。一部の電力会社はEV向けに夜間の電気代が安いプランを用意している場合もあるため、有効に活用しましょう。

また、現在の多くのEVには、指定時間だけ充電できるタイマー機能が搭載されています。

これらを組み合わせることで、電気代を最小限に抑えつつ、朝には満充電の状態で出発できます。結果として、ガソリンスタンドに行く手間と時間、そして充電の待ち時間の両方を短縮可能です。

5. 走行距離:用途に合った車種を購入する

航続距離への不安は、使用用途に最適なバッテリー容量の車種を選ぶことで軽減できます。

用途別の車種の選び方

- 近所の買い物や通勤:軽EVやコンパクトEVなどバッテリー容量の小さいモデル

- 長距離移動や旅行メイン:SUVなどバッテリー容量が大きいモデル

このため、長距離移動をするつもりがなければ、無理に日産リーフなどの航続距離が長いモデルを選ぶ必要はありません。

自分の「平均的な1日の走行距離」と「最も長く走る日の走行距離」を正確に把握し、オーバースペックにならない車種を選ぶことが、コストパフォーマンスの観点からも大事です。

6. 寒冷地:対策された車種を選ぶ

冬場の性能低下が懸念される寒冷地では、寒さ対策が施された車種を選択することが有効です。

もっとも重要な装備は「ヒートポンプ式エアコン」の有無になります。ヒートポンプ式は外気の熱を効率よく集めて車内を温めるので、PTCヒーターに比べて消費電力を大幅に抑えられます。

また「バッテリーヒーター」の有無も重要です。バッテリーが冷えすぎると充電効率や出力が低下するため、これを適温に保つ機能が搭載されているモデルを選ぶべきです。

居住地に適したモデルを選ぶことで、快適にEVが利用できます。

7. タイヤの摩耗:EV専用タイヤを装着する

消耗が早いEVのタイヤ対策として、タイヤメーカー各社が開発・販売している「EV専用タイヤ」を選択すると効果的です。

EV専用タイヤは通常のタイヤとは異なり、EVに最適化された素材とトレッドパターンを採用しています。これにより、重いEVでも長期間、同じタイヤで走り続けられます。

ミシュランの「e・PRIMACY」やブリヂストンの「ECOPIA EV-01」などが代表的な製品です。タイヤ自体は通常のものより高価ですが、結果的にコストパフォーマンスの向上が見込めます。

結論:EVは「買い」か?専門家が分析する今後の普及シナリオ

日本でEV普及が遅れる3つの「壁」

日本でEV普及が遅れている理由としては、以下の3つが挙げられます。

日本のEV普及3つの「壁」

- 充電インフラの整備が不十分

- 高めの車両価格

- 車種の不足

日本では、いまだにEVの充電インフラの整備が行き届いていません。とくに地方の山間部など、長距離移動の際にインフラが重要となる地点への設備設置は、大きな課題です。

また、EVの価格はベースのガソリン車よりも、およそ100万円ほど高く設定されています。価格を下げるには、その大部分を占めるバッテリーのコストダウンが不可欠です。

さらに、日本市場のニーズに合った車種、とくに販売の主力である「ミニバン」や「手頃なサイズのSUV」のEVラインナップは極端に不足しています。

そのため、国内メーカーから消費者が「欲しい」と思うボディタイプのEVが多数登場すれば、普及は格段に進む可能性があります。

2026年以降の展望(次世代電池、国産ミニバンEVの登場)

2026年以降、日本のEV市場は大きな転換点を迎える可能性があります。最大の注目点は「バッテリー技術の革新」と「日本市場向け車種の拡充」です。

技術面では、トヨタや日産などが開発を進める「全固体電池」の実用化が期待されます。全固体電池はリチウムイオン電池と比較して、充電時間が大幅に短縮され、航続距離が飛躍的に伸びるとされています。

(全固体電池は)従来比で約2倍となる高いエネルギー密度や、優れた充放電性能による大幅な充電時間の短縮、さらにはより安価な材料の組み合わせによるバッテリーコストの低減等により、ピックアップトラックなども含めた幅広いセグメントへの搭載が期待され、EVの競争力を高めます。

引用:日産公式サイト

また車種面では、これまで手薄だった「国産EVミニバン」の市場投入が本格化する見込みです。各国内メーカーが、日本のファミリー層のニーズに合わせたスライドドア付きEVの開発を進めています。

たとえば日産は「Japan Mobility Show 2023」にて、プレミアムEVミニバンのコンセプトカー「ハイパーツアラー」を発表しました。

日本ユーザーのニーズに応えるミニバンが多数登場すれば、EV普及の起爆剤となり得るでしょう。各国内メーカーの、今後の動向に注目されます。

あなたはEV向き?購入をおすすめする人・しない人

EV購入をおすすめするのは、以下の4つに当てはまる人です。

- 自宅に充電設備を設置できる人

- 主な用途が片道100km以内の通勤や送迎、買い物で、走行距離が予測しやすい人

- 週末の長距離ドライブの頻度が低い、またはガソリン車も保有している人

- ガソリン車とは異なる静粛性・加速感といったEV独自の特徴に魅力を感じる人

一方、下記4つに当てはまる人は、まだ購入を考えたほうがいいかもしれません。

- 集合住宅住まいで、駐車場への充電器設置が難しい人

- 日常的に片道200kmを超えるような長距離移動が多い人

- 車両の初期費用を安く抑えたい人

- 車1台で、急な遠出から日常使いまで全てを柔軟にこなしたい人

ただし今はおすすめできない人でも、今後の技術革新や国内メーカーの企業努力次第では、EVを所有するメリットが生まれる可能性は十分にあります。

【まとめ】電気自動車(EV)のデメリットは購入前にしっかり確認・対策を

EVには車両価格の高さや充電インフラの不足、充電時間の長さをはじめとする、ガソリン車にはないデメリットが存在します。

しかし、これらのデメリットの多くは補助金や税制優遇の活用、ライフスタイルに合わせた車種の選定のような「事前の対策」によって軽減が可能です。

EVの導入で後悔しないためには、デメリットとメリットの両方を正しく理解し、自分の使用用途に合わせて購入する車種を冷静に選択することがもっとも重要です。

関連コラム

EV

【2025年版】EV(電気自動車)の補助金とは?申請の流れや注意点をわかりやすく解説

EV

EV(電気自動車)用コンセントの工事はどこに頼むのが正解?費用が安いのは?具体的な申し込み方法も解説

EV

電気自動車(EV)の電気代の目安は?ガソリン車との比較や安く抑えるポイントも解説

EV

自動運転とAIはどういう関係?現状と課題を解説

EV

EVバイクとは?価格相場やおすすめの商品を紹介

EV