話題のカーボンニュートラルとは?定義や各自動車メーカーの取り組みを交えて解説

更新日: 2025/3/26投稿日: 2025/3/26

EV

地球温暖化対策として、世界中で注目されているのが「カーボンニュートラル」です。

日本も2050年のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを推進し、企業も積極的に施策を進めています。

ところが「カーボンニュートラルの具体的な意味って何?」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか?

そこでこの記事ではカーボンニュートラルについて、以下の4項目で詳しく解説します。

- カーボンニュートラルの意味や定義

- カーボンニュートラル実現が急がれる理由

- カーボンニュートラルを推進するメリット

- 国内主要自動車メーカーの施策

カーボンニュートラルの実践的な知識が得られる記事になっているので、ぜひ最後までご覧ください。

カーボンニュートラルニュートラルとは?似た意味の言葉との違いも解説

まずカーボンニュートラルの概要について、以下の4つの項目で解説します。

- カーボンニュートラルの意味と定義

- 家庭からの二酸化炭素排出量は日本全体の15%

- 「GX」との違い

- 「カーボンオフセット」との違い

カーボンニュートラルの意味と定義

カーボンニュートラルとは「温室効果ガス(GHG)」の排出量が実質ゼロとなった状態を指します。ここで言う温室効果ガスとは、主に以下の6種類です。

主な温室効果ガス一覧

- 二酸化炭素(CO2)

- メタン

- 特定フロン全般

- 一酸化二窒素

- 六フッ化硫黄

- 三フッ化窒素

カーボンニュートラルを実現するには、これらの温室効果ガスの排出量と吸収量を「差し引きゼロ」にする必要があります。

そのため、実現には「排出抑制」と「吸収・除去」の2方向からのアプローチが鍵になります。

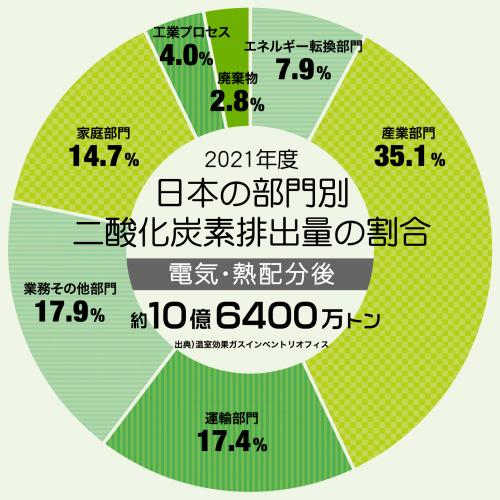

家庭からの二酸化炭素排出量は日本全体の15%

代表的な温室効果ガスである「二酸化炭素(CO2)」の排出量に着目してみましょう。

岡山県の資料によると、日本における2021年度分の二酸化炭素排出量のうち、約15%は家庭からの排出分となっています。

1世帯あたりの年間二酸化炭素排出量は約3,700kgであり、その内訳は以下のとおり。

- 照明器具・家電製品:約32%

- 自動車:約24%

- 暖房:約16%

- 給湯:約15%

「カーボンニュートラル」と言うと専門性が高く聞こえるため、一般家庭には無縁に思えますが、決して無関係ではありません。

カーボンニュートラル実現には政府や企業のみならず、国民一人ひとりの協力が不可欠です。

「GX」との違い

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量が実質ゼロとなった状態です。

一方「GX(グリーントランスフォーメーション)」とは、脱炭素社会を目指し、二酸化炭素排出量を削減する取り組み全般を指します。

つまり、カーボンニュートラルはGXの一環です。GX自体が、温室効果ガス排出量ゼロを目指す取り組みを指すわけではありません。

「カーボンオフセット」との違い

カーボンニュートラルが排出量ゼロを目指すのに対し「カーボンオフセット」とは、どうしても避けられないCO2排出を、CO2吸収の活動や投資によって「オフセット=埋め合わせ」しようという考え方です。

これは企業や自治体が実施した、再生可能エネルギーの活用や森林保全などの取り組みによるCO2削減量・吸収量を「クレジット」として認証し、取引する制度です。

獲得したクレジットは他企業や団体が購入でき、金融商品のように取引できます。取引の具体的な流れを記すと、以下のとおりです。

- 企業Aが事業でJ-クレジットを獲得

- 企業Bが削減できないGHG排出量分のJ-クレジットを企業Aから購入

- 企業Bが購入したクレジット分は、差し引きゼロで「埋め合わせ(オフセット)」として計上

メリットとして、取引が成立した企業Aと企業Bは、売買額分の消費税を控除できます。

環境省ならびに政府はカーボンオフセットにより、クレジットによる国内での資金循環を促し、環境と経済の両立を目指しています。

カーボンニュートラルが重要視されるようになった時代背景

カーボンニュートラルの中核となる温室効果ガス問題が取り沙汰されたのは、1997年に採択された「京都議決書」がきっかけです。

1997年に京都で開催された「地球温暖化防止京都会議(COP3)」にて、先進国の排出削減について法的拘束力のある数値目標などを定めた文書が、京都の名を冠した「京都議定書」として採択されました。

その後、失効した京都議決書の代わりに、2015年に「パリ協定」が採択されます。このパリ協定において、はじめて「カーボンニュートラル」という文言と、その定義が宣言されました。

日本は、2030年度までに温室効果ガスを46%削減(2013年度比)することを目標としています。ただし、日本はエネルギー供給の約70%以上が火力発電なので、カーボンニュートラル実現ならびにGXの目標達成は依然厳しいものとなっています。

カーボンニュートラル実現が急がれる3つの理由

先進国がカーボンニュートラル実現を急ぐ理由は、主に以下の3つです。

1. 地球温暖化の抑制

2. 天然のエネルギー資源枯渇への対処

3. 国際的な規制や目標の達成

1. 地球温暖化の抑制

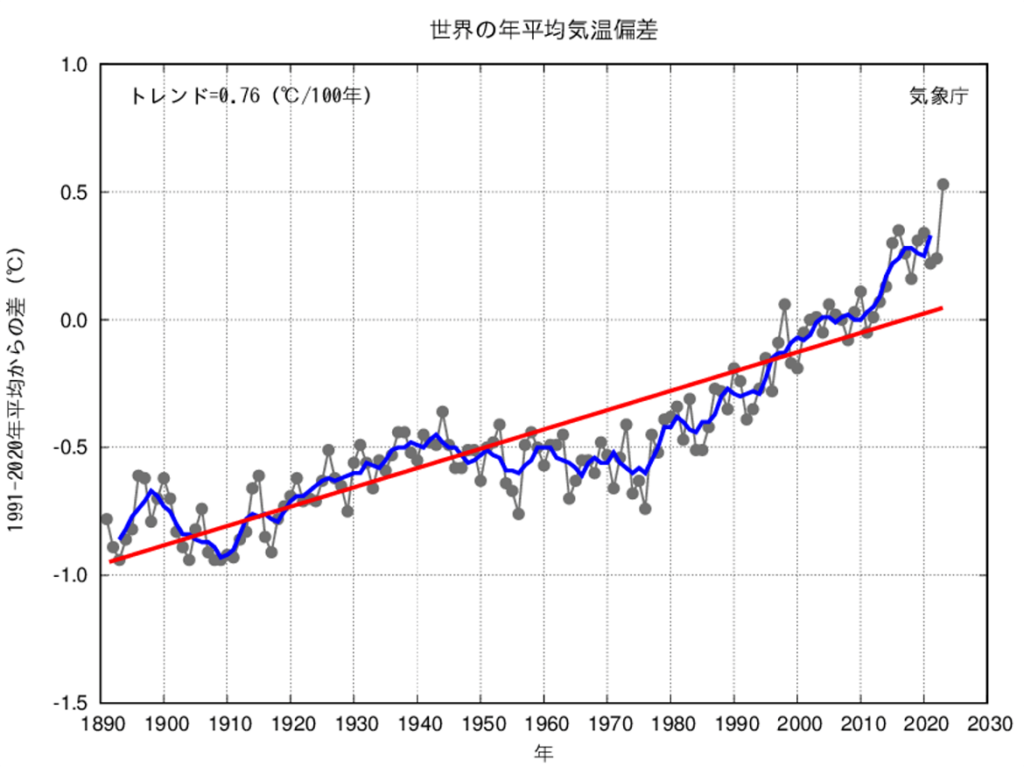

温室効果ガスは、太陽熱を吸収して大気を温める働きを持ちます。温室効果ガスの増加により大気を温める働きが強くなることで、地表の気温上昇を招きます。

この温室効果ガスの増加から地表の気温上昇までの流れが、地球温暖化の仕組みです。人間の活発な産業活動は、温室効果ガスのさらなる排出を引き起こすため、地球温暖化を招きます。

地球温暖化により世界の平均気温は上昇し続けており、2020年時点で工業化以前と比較して約1.1℃上昇しました。このままでは、さらなる気温上昇も予測されています。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書では、すべての産業部門で大幅な排出削減を行わなければ、地球温暖化を1.5℃以内に抑えることは不可能と指摘されています。

2. 天然のエネルギー資源枯渇への対処

石油などの化石燃料や天然ガスのようなエネルギー資源は埋蔵量が有限のため、近い将来の枯渇が懸念されています。

天然のエネルギー資源の推定埋蔵量(2025年現在)

- 石油:約54年

- 石炭:約139年

- 天然ガス:約49年

- ウラン:約128年

そのため、現在注目されているのは、太陽光発電や風力発電などで生み出す再生可能エネルギーや、バイオマス燃料や合成燃料などの代替燃料です。

再生可能エネルギーは発電でCO2を排出しないので、カーボンニュートラル実現の重要な要素です。再エネ事業には政府も力を入れており、事業を行う企業に補助金や助成金を出しています。

また、もともとエネルギー資源の埋蔵量が少ない日本にとって、代替燃料は燃料自給率を高められる可能性があるため、非常に重要です。

3. 国際的な規制や目標の達成

国際社会は地球温暖化を1.5℃以内に抑えるため、パリ協定にて温室効果ガスの削減目標を設定しています。

しかし現状、化石燃料のCO2排出量は増加傾向にあります。

化石燃料による世界のCO₂排出量は、2024年に過去最高に達したことが、グローバル・カーボ

ン・プロジェクト(GCP)の科学チームによる新しい研究で明らかになりました。

CO2排出を抑制するために行われているのが、さまざまな国で排ガス規制の法律制定や炭素税による増税です。

結果として、今後はカーボンニュートラルを意識しなければ課税が重くなり、最悪輸出入に支障をきたす可能性が出てきました。

国際的な経済の観点からも、カーボンニュートラルの実現は急務です。

カーボンニュートラル実現が企業にもたらすメリット5選

カーボンニュートラルは、以下の5つのメリットを企業にもたらします。

1. 経済効果や雇用の創出

2. 企業イメージとブランド価値の向上

3. 投資家からのさらなる指示

4. 長期的なコスト削減

5. 新たな市場の開拓

1. 経済効果や雇用の創出

カーボンニュートラル実現には、再エネや脱炭素技術の開発が不可欠です。開発により新しい産業や関連技術の市場が拡大し、経済の活性化が期待されます。

カーボンニュートラル分野の事業が発展すれば、エンジニアなどの新たな雇用の発生も期待できるでしょう。

政府や企業は新たなビジネスチャンスの創出も踏まえ、カーボンニュートラルへの挑戦を続けています。

2. 企業イメージとブランド価値の向上

カーボンニュートラルの取り組みは、企業の社会的責任や環境保護に対する意識のアピールにつながります。

現在、多くの日本企業はSDGsやGXを掲げているのは、ブランド価値の向上が狙いです。近年の学校では、授業において環境問題を多く取り入れているため、学生は環境意識の高い企業を評価する傾向にあります。

結果として、間接的に新卒者が取りやすくなるのも、企業がカーボンニュートラルに取り組むメリットの1つです。

3. 投資家からのさらなる支持

2010年代からはESG投資が活発に行われているため、環境保全に取り組む企業としてのブランディングは重要です。企業が環境保護意識を高く持つと、投資家からの評価を得やすくなります。

適切な企業統治(ガバナンス)にも厳しい目が向けられる現代では、環境問題に真剣に取り組む姿勢は、すべての企業に必要です。

4. 長期的なコスト削減

再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率の改善・向上は、長期的に見るとコスト削減につながります。

多くの場合、再エネ導入や既存コストの改善施策は、初期コストが大きくかかります。ですが、現在消費しているエネルギー量を削減できれば、長期的には初期コスト分を回収可能です。

目先のコストのみを見るのではなく、将来的な炭素税の導入や環境規制強化に伴う、長期的なコスト上昇も見越して事業に取り組むのが、今後の企業経営において重要です。

5. 新たな市場の開拓

人々の環境意識の高まりにより、エコ製品やサービスの需要は増加しつつあります。

現在普及を目指しているEVや、身近なところでは「マイバッグ」などがその例です。これらの製品やサービスは、企業にとっては参入する市場になり得ます。

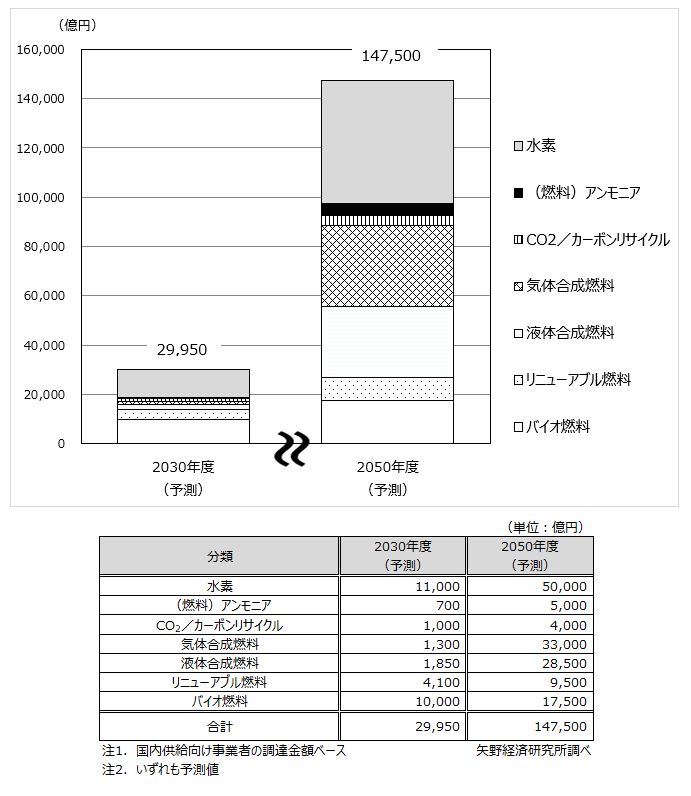

カーボンニュートラル市場は、2030年度には2兆9,950億円規模、2050年度には14兆7,500億円規模に拡大すると予測されています。

この大規模市場で日本企業が燃料技術を開発できれば、世界的な市場において主導権を獲得し、海外に依存しがちな日本のエネルギー問題を解決する糸口になるかもしれません。

カーボンニュートラルに向けた国内主要自動車メーカーの取り組み

最後に、カーボンニュートラルに向けた国内主要自動車メーカー6社の取り組みを解説します。

- 日産:2030年早期より主要新型車をすべて電気自動車(EV)に

- トヨタ:2050年に事業全体でカーボンニュートラル達成

- ホンダ:3つの主要施策で2050年にカーボンニュートラル達成

- スズキ: 2030年度に向けて分野ごとに取り組み

- マツダ:2030年度中間目標における3つの取り組み

- スバル:2050年実現に向けてカーボンニュートラル推進会議を毎月開催

日産:2030年早期より主要新型車をすべて電気自動車(EV)に

日産は、2050年までに事業活動を含む、車両の生産サイクル全体でのカーボンニュートラル実現を目指しています。

その中でも、とくに力を入れているのが新型車のEV化です。2030年代初頭までには主要市場で投入する新型車をすべてEVにするため、以下のような取り組みを進めています。

- バッテリー技術の革新:全固体電池を含むバッテリー技術の革新を推進し、よりコスト競争力の高い効率的なEVを開発

- e-POWERの開発:エネルギー効率をさらに向上させた新しいe-POWERの開発

- バッテリーエコシステムの開発:再生可能エネルギーを活用した分散型発電に貢献するバッテリーエコシステムを開発し、電力網の脱炭素化に寄与

- 生産技術の革新:「ニッサン インテリジェント ファクトリー」をはじめに、生産効率を向上させるイノベーションを推進し、生産におけるエネルギーと材料の効率向上

これらの取り組みを通じて、日産は持続可能な社会の実現に大きく貢献しています。

トヨタ:2050年に事業全体でカーボンニュートラル達成

トヨタ自動車はカーボンニュートラル実現に向けて「トヨタ環境チャレンジ2050」をはじめとした、さまざまな施策を打っています。

トヨタの主な取り組みを以下に挙げるので、ぜひ参考にしてください。

- トヨタ環境チャレンジ2050:2050年までに、車両のライフサイクル全体でCO₂排出をゼロにすることを目標

- 多様な電動車の提供:地域の状況や顧客のニーズに応じ、多様な電動車を提供

- 水素エンジン技術の開発:水素を燃料とするエンジンの技術開発を進め、実用化を追求

- 生産工程でのCO₂排出削減:2035年までに、全世界の工場でCO₂排出を実質ゼロにする「グリーンファクトリー」を目指し、エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの導入を推進

- 異業種との連携:カーボンニュートラルの実現に向け、エネルギーや物流など、異業種との連携を強化し、社会全体での取り組みを推進

現世代への普及のみならず「クルマこどもサイト」を通じて、次世代を担う子どもたちへのカーボンニュートラルに関する知識の普及を行っている点も特徴です。

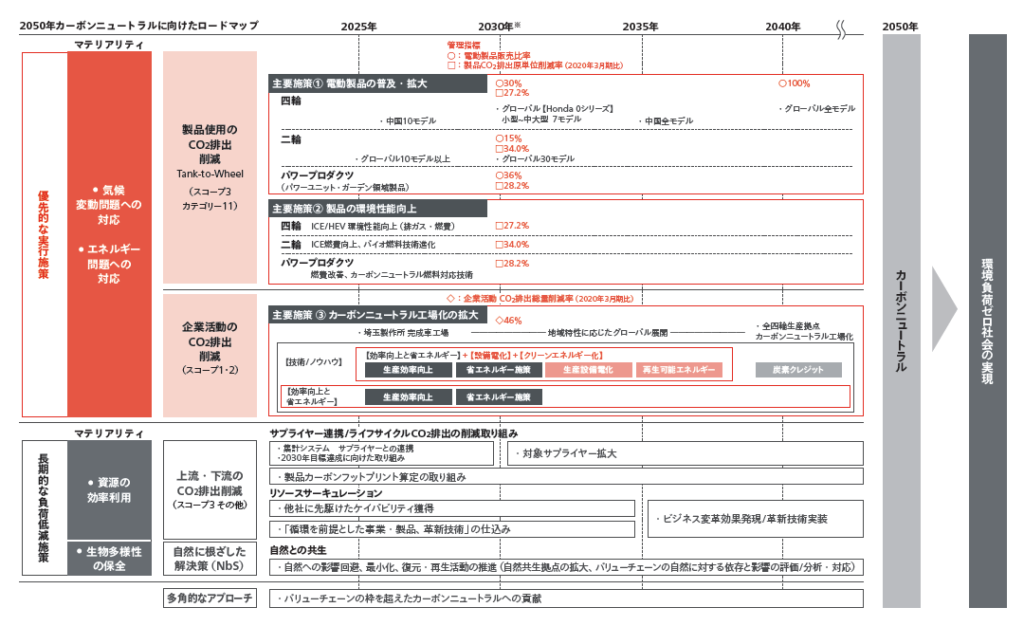

ホンダ:3つの主要施策で2050年にカーボンニュートラル達成

ホンダは2050年までにカーボンニュートラルを実現するため、企業向けサイトにて具体的なロードマップを公開しています。

以下の3つの主要施策にもとづいて行われているのが、ホンダの取り組みの特徴です。

- 電動製品の普及・拡大:2030年を中間目標として、2040年には新型車をすべてEVに

- 製品の環境性能向上:新型車製品の排ガス・燃費などの環境性能を向上させ、CO2排出量を削減

- カーボンニュートラル工場化の拡大:企業の工場全体のCO2排出量を、段階的に削減

ほかにもさまざまな施策を用いて、カーボンニュートラルを進めています。

スズキ: 2030年度に向けて分野ごとに取り組み

スズキは2030年度に向けた成長戦略を核に、カーボンニュートラル社会の実現を目指しています。日本における主な取り組みは、それぞれ以下のとおりです。

- カーボンニュートラルの達成目標:2050年にカーボンニュートラル達成

- 四輪車の電動化計画:2023年度に軽商用バッテリーEVを投入し、2030年度までに6モデルを展開

- 二輪車および船外機の電動化

- 二輪車: 小型・中型二輪車で2030年度までにバッテリーEV比率25%を計画

- 船外機: 小型船外機で2030年度までにバッテリーEV比率5%を計画

- 製造分野でのカーボンニュートラル推進:日本国内の工場において、2035年度までにカーボンニュートラルを達成

- 研究開発および設備投資:2030年度までに研究開発と設備投資を合わせ、合計4.5兆円の投資を計画

これらの取り組みを通じ、スズキはカーボンニュートラル実現と新興国の経済成長の両面に貢献しています。

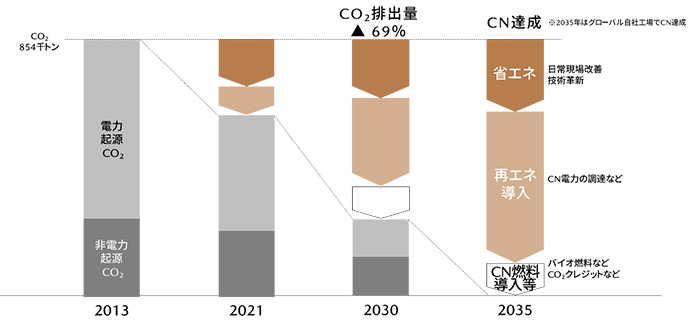

マツダ:2030年度中間目標における3つの取り組み

マツダは、2050年までにサプライチェーン全体でのカーボンニュートラル実現を目指しています。

その中間目標として挙げているのが、国内自社工場および事業所において2030年度までにCO₂排出量を69%削減(2013年度比)する施策です。

この中間目標の達成のために掲げているのが、以下の「三本柱の取り組み」です。

- 省エネルギーの推進:生産性向上や設備の高効率化を図り、CO₂削減効果の高い施策への投資を加速

- 再生可能エネルギーの導入:本社工場内の発電設備をアンモニア専焼へ転換し、コーポレートPPAの活用や非化石電源由来電力の購入を推進

- カーボンニュートラル燃料の導入等:社内輸送車両の燃料を次世代バイオ燃料などへ転換し、地域のJ-クレジットを活用

これらの取り組みを通じ、マツダは豊かで美しい地球を守り、共存できる未来の実現を目指しています。

スバル:2050年実現に向けてカーボンニュートラル推進会議を毎月開催

スバルが目標とするのは、2050年での事業活動のあらゆる領域でのカーボンニュートラル実現です。5つの代表部署が集まるカーボンニュートラル推進会議を毎月開催していることからも、環境保全に本気で向き合う姿勢がうかがえます。

2050年のカーボンニュートラルを達成すべくCN推進会議では、各領域が協力して情報共有を行うとともに、中長期的な視点でのマスタープランの策定および各領域の排出量の推移の見える化と減らす化を行っています。

引用:考え方・方針

スバルが行っている主な施策は、以下の4点です。

- 2030年までの電動車販売比率向上:2030年までに電動車の販売比率の40%引き上げを計画

- 再生可能エネルギーの導入:生産拠点や事業所において再生可能エネルギーの導入を推進しCO2排出量の削減

- サプライチェーン全体でのCO₂削減:部品調達から製造物流販売廃棄・リサイクルに至るまでサプライチェーン全体でのCO2排出削減

- 環境マネジメントシステムの強化:環境負荷の低減を目的としたマネジメントシステムの継続的な強化・改善

スバルは規制やマーケットの動向を常に注視し、柔軟性のある取り組みを推進しています。

【まとめ】カーボンニュートラルは社会全体で取り組むことが重要

カーボンニュートラルは、地球温暖化の防止において避けては通れない課題であり、実現には社会全体の協力が不可欠です。

国内主要自動車メーカーが2050年に向けた活動を推進するように、変革は着実に進みつつあります。それに合わせ、私達一人ひとりが意識を持って行動することが重要です。

私達消費者も、普段から少し環境を意識するだけでカーボンニュートラルに貢献できます。エコな製品を選ぶ、エネルギーコストが少ない生活習慣を心がけるなど、小さなことから始められます。

持続可能な未来を作り、美しい地球を守るために、今、私たちができることから始めましょう。

関連コラム

EV

自動運転とAIはどういう関係?現状と課題を解説

EV

【2025年】日本や世界の電気自動車(EV)の普及率は?普及への取り組みや今後の課題にも言及

EV

自動運転のレベルってなに?それぞれの車種一覧やレベル5の実現可能性について言及

EV

【2025年版】電気自動車(EV)の充電料金は本当に安い?自宅や外出先の料金を徹底比較

EV

水素自動車とは?仕組みやメリット・デメリットを徹底解説

EV