日本の自動運転はどこまで進んでる?自動運転のメリット・デメリットや今後の課題にも言及

更新日: 2025/9/26投稿日: 2025/3/26

EV

自動運転技術の発展は目覚ましく、アメリカでは完全無人で人を運ぶタクシーも登場したことから、ますます話題となっています。

自動運転は私たちの移動の概念を覆す、革新的なテクノロジーです。そのため、現在どれぐらい開発が進んでいるのか、安全面で問題はないのか、気になる人も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、現在の自動運転技術について以下の3項目で解説します。

- 自動運転の基礎知識

- 自動運転のメリット・デメリット

- 自動運転の今後の課題と取り組み

自動運転について実践的な知識を学べる内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。

自動運転とは?まず基礎知識を解説

まず、自動運転についての基礎知識を以下の3項目でまとめました。

- 自動運転の定義とレベル

- 自動運転の歴史

- 日本における自動運転の現状

自動運転の定義とレベル

自動運転とは、車両がシステムやAIを利用してドライバーの運転を支援、あるいはドライバーの代わりに運転を行う技術です。

自動運転には0から5まで6段階の「レベル」が定義されています。この数字が大きいほど人間の介入が少なくなり、完全な自動運転に近づきます。

自動運転レベルはアメリカの非営利団体「SAE International(自動車技術者協会)」によって定められており、その内容は以下のとおりです。

| レベル | 内容 |

|---|---|

| 0 | 完全な人力での運転 |

| 1 | システムが縦方向(加速・減速) もしくは横方向(ハンドル操作)のいずれか一方を制御する「運転支援」 |

| 2 | システムが縦方向と横方向の両方を、限定された状況で実行する「部分運転自動化」 |

| 3 | システムが特定の条件下ですべての運転を実行し、運転手が運転以外のことをできる「条件付き運転自動化」 |

| 4 | システムが特定の条件下ですべての運転を実行し、運転手不在でも動作可能な「高度運転自動化」 |

| 5 | あらゆる条件下でシステムが自動運転する「完全運転自動化」 |

現在、世界で実用化されているのは「レベル3」までです。また、レベル3に該当する車種で一般販売されているものは、以下の4車種のみになります。

- ホンダ「LEGEND(レジェンド)」

- メルセデス・ベンツ「EQSセダン」

- メルセデス・ベンツ「Sクラス」

- BMW「7シリーズ」

レベル4以降については実証実験段階であり、今後の製品化に注目されています。

自動運転の歴史

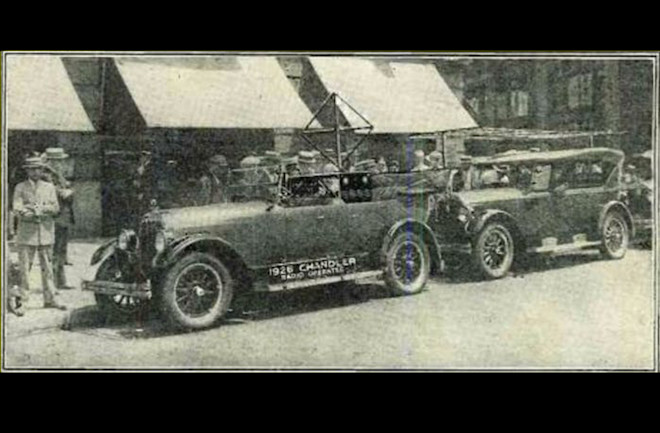

実は、自動運転の概念は1920年代ですでに提唱されていました。1925年には世界初の自動運転車両と言われている「フーディナ・アメリカンワンダー」のデモンストレーションが行われています。

アメリカンワンダーは後ろから追従する運転手がラジコンのように操縦するので、厳密には自動運転ではありません。ですが、ドライバー不在で運転される姿は、今技術者が目指している自動運転車の走りと言えるでしょう。

その後はしばらく技術者同士の開発競争が続き、1986年になると、ドイツ人技術者のアーンスト・ディックマンが開発した「The VaMoRs van」という試験車が登場しました。

多くのセンサーやカメラが搭載されており、記録によると88km/hの速度で完全自動走行に成功しています。

その2年後の1986年には、メルセデス・ベンツが「PROMETHEUS(プロメテウス)」を発表。94年までプロジェクトは実施され、3車線の高速道路での走行試験を行っています。

このPROMETHEUSにより、自動運転技術は飛躍的に向上する結果になりました。

時代は飛んで2009年には、とうとうGoogleが参入。2012年5月にはトヨタ「プリウス」に自動運転技術を搭載し、全米初の公道走行が行われています。

その後もGoogleは試験運転を数多く実施し、現在では自動運転タクシーサービス「Waymo(ウェイモ)」をアメリカ各州で展開しています。

また、2025年からは日本でもウェイモの実証実験を開始すると、Googleから発表がありました。完全自動運転タクシーが日本で実用化されるのも、遠い未来の話ではなさそうです。

日本における自動運転の現状

2025年現在の日本では、公道で走行できる自動運転車両は「レベル4」までと定められています。

国土交通省中部運輸局は、福井県永平寺町で運行する車両について、全国で初めて、道路運送車両法に基づき、運転者を必要としない自動運転車(レベル4)として認可しました。

ただし、現在においてもレベル4相当の自動運転車両は一般販売されていません。

レベル4以降の自動運転はまだ発展途上です。自動運転は技術面だけでなく、社会的・法律的にも課題が多いため、今後はいかに多くの課題を解決していくかが鍵となります。

自動運転のメリット9選

自動運転の数多くのメリットのうち、代表的なものは以下の9つです。

1. 移動の快適さ向上

2. ドライバー不足の解消

3. 高齢者や障がい者の運転支援

4. 交通事故の減少

5. 交通渋滞の緩和・解消

6. 新たなビジネスや雇用の創出

7. 迅速な緊急時対応

8. 環境負荷の低減

9. 公共交通機関の効率化

1. 移動の快適さ向上

完全自動運転が実現すれば、ハンドル操作や前方確認の必要もなくなります。手動操作が不要になるので、免許を持っていない人間でも車を利用可能です。

「車での移動時間=自由時間」となるため、仕事や食事、勉強に効率よく時間が使えます。

また、自動運転はAIやGPSが最適な移動ルートを判定するので、スムーズかつ最速で目的地に到達可能です。走行速度も一定のため、交通渋滞の緩和効果も期待できます。

2. ドライバー不足の解消

自動運転技術の向上は、ドライバー不足の解消にもつながります。

現在運送業やタクシー業では人手不足が深刻です。東京都内では新型コロナウイルスの影響で、10~20%のタクシードライバーが離職しました。

コロナ禍の影響で東京都内のタクシー運転手が減っている。東京23区と武蔵野市、三鷹市の法人タクシー運転者数(2021年度)は、前年度比3858人減の4万9930人となり、統計がある1970年度以降で最も低い水準となった。

自動運転技術が確立すれば、無人でのタクシー業および運送が可能となり、運転手不足が解消できます。

とくにGoogleの自動運転タクシーサービス「Waymo」の発展は目覚ましく、すでにアメリカのアリゾナ州とカリフォルニア州、テキサス州で展開されており、他州でも拡大予定です。

2025年からは日本でのテスト走行も予定されており、目が離せません。

3. 高齢者や障がい者の運転支援

視力や反応速度が低下した高齢者や、肉体が不自由な障がい者にとって、車の運転は困難です。身体的な交通弱者を支援するツールとして、自動運転は有用です。

操作が音声やタッチパネルのみになれば、最先端の技術にあまり触れない人であっても直感的な操作で移動できます。

福祉車両としてのサービスにもマッチした自動運転車両は、今後ますます導入が進むことは間違いありません。

4. 交通事故の減少

自動運転の最大のメリットと言えるのが、交通事故の抑制効果です。

自動運転車両の操縦は個人の運転技術に依存しないため、ヒューマンエラーによる交通事故を劇的に減らせます。

将来的にAIやソフトウェアが改良されれば、急な飛び出しなどの人間では回避不可能な事故も、AIにより回避できるかもしれません。

未来の世界では、人為的な交通事故はなくなっているかもしれませんね。

5. 交通渋滞の緩和・解消

自動運転車両には、適切な車間距離を取るシステムが搭載されています。そのため、先行車や後続車の加速・減速にいち早く気づき、適切に運転が可能です。

多くの車両が適切な車間距離を取れれば、全体の移動が効率化され、交通渋滞の緩和や解消効果が期待できます。

アメリカのミシガン大学の研究によれば、自動運転車両が1台でもあると、他の車両も自動運転車両に合わせて進行するという研究結果が出ています。

ミシガン大学が実際に自動運転のコネクテッドカー1台を含む8台の車両で実験を行ったところ、コネクテッドカーの緩やかな減速によって後続車も円滑にブレーキをかけることができ、渋滞を回避できたという。米イリノイ大学でも同様の研究が行われており、5%の車両が自動化されていればこの手の自然渋滞は緩和されると発表している。

将来的にほとんどの自動車が自動運転になれば、たとえGWなどの繁忙期であっても、スムーズな運航が可能になるのではないでしょうか。

6. 新たなビジネスや雇用の創出

完全自動運転技術の確立は、新たなビジネスや雇用の創出につながります。

自動運転車両から収集されたビッグデータは、精度の高い交通渋滞予測や混雑状況予測を可能とします。自動車技術において最先端を行く日本に、新たなビジネスチャンスをもたらすでしょう。

自動運転技術の開発・運用に伴い、AIやセンサー、通信インフラなどの関連分野での需要が高まれば、業界の雇用機会増加が期待できます。

7. 迅速な緊急時対応

緊急車両にも、自動運転車技術が応用できます。

緊急車両の接近を自動運転車両が検知することで自動的に進路をゆずり、スムーズに現場や病院へ急行可能です。

また、災害発生時に自動運転車両が最適な避難経路を割り出せば、人的被害を最小限に食い止められるでしょう。

地震や火山などの自然災害が多い日本にとって、自動運転車両は防災面において大きな力になります。

8. 環境負荷の低減

近年問題になっている環境負荷という面でも、自動運転は一役買います。

自動運転は車間距離を保ちつつ一定速度で走行するので、加減速でのガソリンや電気の消費を抑制可能です。CO2排出量や電気の消費量を最小限にできれば、環境負荷は大きく低減するでしょう。

こういったエコドライブは、ガソリン代や電気代の節約効果もあるため、ドライバーにも大きなメリットをもたらします。

9. 公共交通機関の効率化

自動運転技術を公共交通に応用し、自動運転バスなどが普及すれば、より利便性が高い顧客運搬が可能です。

一部地域では、すでに自動運転バスの運用が始まっています。茨城県日立市では、2025年2月3日からレベル4自動運転バスの営業運行が開始されました。

この自動運転は茨城県日立市で2月3日に始まった。路線バスで多く使用される中型バスによるレベル4自動運転の営業運行は全国で初めて。自動運転のレベルは5段階に分かれており、レベル5が完全な自動運転。レベル4とは特定の条件の下で自動運転システムがすべての運転を行うというもの。つまりレベル5の一歩手前という位置付けだ。

まだまだ課題は多いですが、完全な自動運転であるレベル5自動運転バスが登場するのも、遠い未来の話ではないかもしれません。

自動運転のデメリット3選

自動運転にはメリットだけでなく、以下の3つに代表されるデメリットも存在します。

1. システムトラブルのリスク

2. 事故が起こった際の責任問題

3. プライバシーの懸念

1. システムトラブルのリスク

天候や災害によるシステムトラブルが起こった場合、多くの自動運転車両は正常に動作しなくなるリスクを秘めています。

自動運転システムのトラブルは凄惨な事故に直結するので、万が一にも起こってはいけません。

また、走行している車両の多くが自動運転となった場合、大規模なハッキング障害が引き起こされる可能性もゼロではありません。

SF映画のような悲惨な事故を現実にしないためにも、常に万全のセキュリティ対策が必要です。

2. 事故が起こった際の責任問題

自動運転は発展途上の技術なので、実際にいくつかの事故が起こっています。

とくに多いのが、業界最多の実証実験を行っているGoogle「Waymo」。とはいえ、安全な速度のもと起こった事故がほとんどのため、被害は軽微に抑えています。

Waymoの車両に関する25件の主要な事故のうち、17件は人間のドライバーが自動運転車に追突したもので、他の3件は人間のドライバーが信号無視をしてWaymo車両に衝突した事故です。軽微な事故を含めると、Waymoは過去1年間で約200件の事故を報告しています。

問題があるとすれば、自動運転車両が起こした事故の責任の所在です。

アメリカや中国なども法整備の途中ですが、日本では従来の道路交通法に則り、車両保有者の責任としています。

一方、ハッキングにより引き起こされた事故の損害は扱いが異なり、車両保有者に責任がない場合、政府保障事業で対応するのが妥当としています。

しかし、まだ発展途上の技術なので、今後の法整備の情報は要チェックです。

3. プライバシーの懸念

走行中の自動運転車両は、常に大量の情報を収集しています。

カメラやセンサーで撮影・調査をしているので、もし情報漏えいがあれば、顧客データが悪用されるかもしれません。

ユーザーの個人情報がどのように利用されているか、透明性を確保することがメーカーには求められます。

自動運転の今後の課題と取り組み

自動運転に求められる、今後の課題とそれに対する取り組みは、以下の4つです。

- 法整備の推進

- 技術的課題

- 社会からの理解

- ハッキングやサイバー攻撃への対策

法整備の推進

日本では、2023年4月1日に施行された改正道路交通法により、レベル4の自動運転が一部解禁されました。

しかし、未だにレベル4対応の乗用車は実現しておらず、行政での利用も普及していません。よって、法律面での課題が出てくるのは、民間への普及が進んでからになります。

将来的に実現されるであろうレベル5の完全自動運転が解禁されるには、システムへの信頼や事故発生時の責任問題など、高いハードルを乗り越えられる法整備が必要になるでしょう。

技術的課題

かつての業界では、2030年代を目標にレベル5を実現する動きが活発でした。

しかし、現状ではその前のレベル4の実現に苦戦しており、レベル5の実現は、まだ先の話になります。

その困難さは、自動運転分野で最先端を行くWaymoの初代CEOも、2018年時点の講演で「完璧な自動運転は実現しない」と発言したほどです。

完璧な自動運転は実現しない——。グーグル系ウェイモのジョン・クラフチック最高経営責任者(CEO)がこんな予測をアメリカ国内で行われたイベント内の講演で口にし、業界内で波紋を呼んでいる。悪天候など複雑な運転環境にAI(人工知能)が適応して適切な運転操作を行うことの難しさを指摘しているようだ。

ですが、2025年現在では生成AIの急速な発達により、開発速度が大幅に加速しています。生成AIは今後も、技術的課題解決の大きな助力となるでしょう。

社会からの理解

自動運転車両が安全な乗り物であることは間違いありませんが、それでも社会からの理解を得るのは困難です。

たとえば、アメリカで起こったUberの自動運転車両が歩行者に接触し死亡させた事故や、Waymoの実証実験中の接触事故など、社会から厳しい目を向けられる事柄が多く起こっています。

日本国内では死亡事故こそないものの、接触事故は毎年発生しています。

自転車との接触事故を起こした、日本初の自動運転「レベル4」に対応する車両(以下、自動運転車両)の事故原因が判明した。同車両は福井県永平寺町において2023年5月から行われていた有料移動サービスで使用されていたが、同年10月の事故発生直後に運行を停止していた。

日本特有の最新技術が受け入れられにくい性質もあり、社会から理解を得るにはまだまだ時間が必要です。

ハッキングやサイバー攻撃への対策

自動運転車両は個人情報を大量に収集しています。そのため、ハッキングによる情報漏えいが懸念されるのは当然です。

また、サイバー攻撃によって運転システムを乗っ取られた場合、間接的な殺人事件に発展する可能性があります。

ネットワークを介した車両窃盗も不可能ではないため、今後、メーカーによるセキュリティ対策は必須です。

【まとめ】自動運転技術は日進月歩で進化している

2020年初頭から始まった生成AI技術の発展もあり、自動運転技術は日々、着実に進化しています。

レベル4以降の自動運転実現にはまだ時間がかかりますが、各自動車メーカーや技術企業の開発競争により、今後も技術は目覚ましい進歩を遂げるでしょう。

もちろん、システムの不具合リスクや事故が起きた時の責任問題、個人情報の取り扱いなど、解決すべき課題は多くあります。これらの課題を、法整備を進めつつ解決を図り、社会からの理解を得ていくことが大切です。

参考記事:車内wi-fiの特徴と料金比較で選ぶ失敗しない最適ルーター徹底解説

参考記事:自動運転移動サービスを実用化したい|アイサンテクノロジー株式会社

関連コラム

EV

【2025年版】EV(電気自動車)の補助金とは?申請の流れや注意点をわかりやすく解説

EV

【2026年以降】電気自動車(EV)の今後はどうなる?メーカーごとの動きや購入前に知るべきポイントも解説

EV

EV(電気自動車)のバッテリーとは?種類・寿命やメーカー別シェアランキングまでを網羅的に解説

EV

EV(電気自動車)軽トラの車種や選び方を一挙紹介!メーカーごとの今後の展開も解説

EV

【2025年版】EVバスとは?日本国内の導入事例や主要メーカーまで徹底網羅

EV