自動運転に使われている10の技術を徹底解剖!2026年最新の現状や課題も紹介

更新日: 2026/2/21投稿日: 2025/9/28

EV

「自動運転技術って結局どこまで進んでいるの?」「AIやセンサーがどう連携して車を動かしているの?」「日本は海外に比べてどれくらい遅れている?」

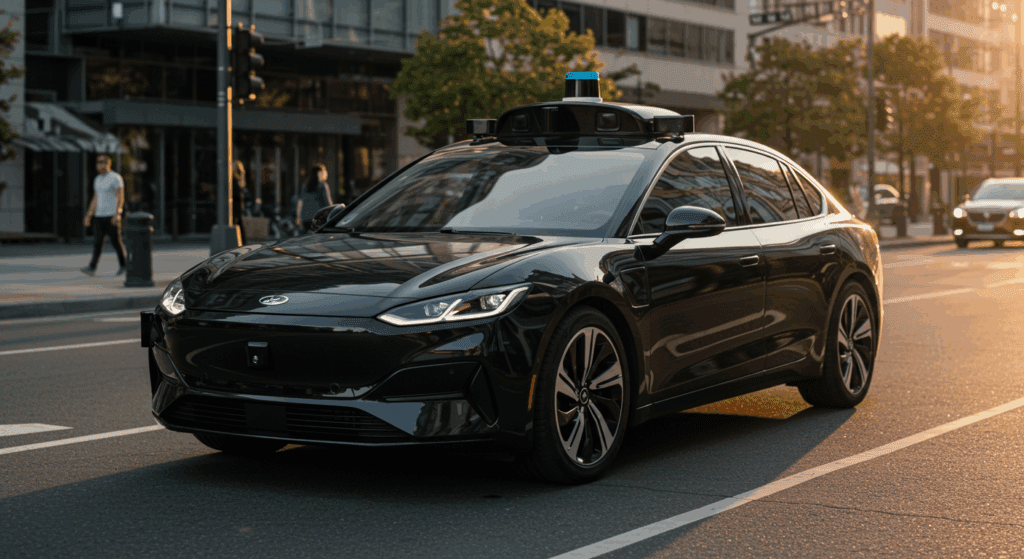

自動運転技術は、2026年現在、国内外で急速に実用化が進んでいます。日本ではレベル4の自動運転バスが10カ所以上で運行を開始し、千葉県柏の葉地区では東京都市圏初のレベル4営業運行もスタートしました。米国ではWaymoが累計4,000万km超の公道走行を達成し、テスラも2025年6月にオースティンで自動運転タクシーの運行を開始しています。

しかし、「どんな技術が使われているのか」「なぜ完全自動運転はまだ実現していないのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ITシステム・クラウドサービスの専門企業の視点から、自動運転を支える10の技術、2026年時点の国内外の現状、そして残された課題までを網羅的に解説します。

自動運転の仕組み|「認知→判断→制御」の3ステップ

自動運転は、人間のドライバーが無意識に行っている「見る→考える→操作する」をシステムが代替する技術です。その仕組みは、大きく「認知」「判断」「制御」の3プロセスに分解できます。

| プロセス | 人間の運転 | 自動運転システム | 主な関連技術 |

|---|---|---|---|

| 認知 | 目で周囲を見る | カメラ・LiDAR・レーダーで検知 | 認識技術・位置特定技術 |

| 判断 | 脳で状況を分析し決定 | AIが危険を予測・行動を決定 | AI技術・予測技術 |

| 制御 | 手足でハンドル・ペダルを操作 | アクチュエーターが自動操作 | プランニング技術・制御技術 |

車両に搭載されたカメラやLiDAR、ミリ波レーダーといったセンサーが「目」の役割を担い、車両の周囲360度を常時監視します。取得したデータからAI(人工知能)が他の車両・歩行者・道路標識・車線を認識し、「脳」としてアクセル・ブレーキ・ハンドルの最適な制御を判断する仕組みです。

多くの自動運転車では、センサーとAIに加えてGPSなどの衛星測位システム、高精度3次元地図、V2X通信(路車間・車車間通信)を組み合わせています。高精度3次元地図に交差点の信号情報や混雑状況、事故情報などをリアルタイムで追加した「ダイナミックマップ」と呼ばれる動的地図を活用する手法も広がっており、センサー単独では得られない情報を補完することで安全性を高めています。

一方、CES 2026では、ステランティス子会社のaiMotiveがLiDARや高精度地図に依存せずカメラとレーダーだけで高度な自動運転を実現するソフトウェア「aiDrive」を発表しました。このほか、路面に敷設した磁気マーカーを読み取って自車位置を把握する方式など、技術アプローチの多様化も進んでいます。

自動運転に使われている10の技術

自動運転を実現するには、複数の先進技術が複合的に連携する必要があります。1つの技術だけでは安全な走行は成立しません。以下では、自動運転を構成する10の要素技術を「認知系」「判断系」「制御・伝達系」「基盤系」の4分類で整理し、それぞれの役割と2026年時点の最新動向を解説します。

| 分類 | 技術名 | 一言で言うと |

|---|---|---|

| 認知系 | ②認識技術 | 自動運転車の「目」として周囲を把握 |

| ③位置特定技術 | センチメートル単位で自車位置を把握 | |

| ⑩ドライバーモニタリング技術 | 運転者の状態を常時監視 | |

| 判断系 | ①AI技術 | 自動運転の「脳」として判断を担う |

| ⑤予測技術 | 危険を先読みして事故を未然に防ぐ | |

| ⑨プランニング技術 | 最適な走行ルートをリアルタイムで計算 | |

| 制御・伝達系 | ④通信技術 | 車両・インフラ・クラウドをつなぐ |

| ⑧HMI技術 | システムと人のコミュニケーションを円滑化 | |

| 基盤系 | ⑥セキュリティ技術 | サイバー攻撃から車両を守る |

| ⑦データ処理技術 | 毎秒テラバイト級のデータを高速処理 |

1.AI技術|自動運転の「脳」として判断を担う

AIは、自動運転の「脳」に相当する中核技術です。センサーが取得した各種データや通信データを総合的に解析し、車両をどのように制御すべきか瞬時に判断を下します。後述する他の9つの技術にもAIは横断的に組み込まれており、自動運転においてもはや普遍的な存在と言えるでしょう。

自動運転AIの特徴は、ディープラーニング(深層学習)による高度な学習能力にあります。例えば、高速道路で鹿を検知したときと、一般道で紙袋が飛んできたときでは、ブレーキ操作の判断は異なるべきです。こうした状況ごとの判断をAIが担います。数百万パターン以上の走行データを学習することで、AIは予測不能な状況にも対応可能です。Waymoは累計4,000万km以上の公道走行データを蓄積し、AI判断精度の向上に活用しています。

さらに注目すべきは、生成AI・大規模言語モデル(LLM)の自動運転への応用です。2023年には英Wayveが生成AIを活用した自動運転向けの世界モデル「GAIA-1」を発表。高額なLiDARなしに低コストで自動運転を実現するアプローチとして注目されています。乗員がシステムに音声で話しかけたり、システムが状況に応じた通知を行ったりするコミュニケーション手段としてもLLMの活用が模索されているのです。

なお、AIの判断を巡っては「トロッコ問題」がよく議論されます。AとBのどちらの選択をしても人を死なせてしまうとき、自動運転AIはどう判断すべきか。道路交通を取り巻く環境は複雑なため、AI開発の過程でこうした倫理問題に直面する可能性は十分に考えられます。

2.認識技術|自動運転車の「目」として周囲を把握

認識技術(パーセプション)は、自動運転車の「目」に相当する技術です。周囲の車両、歩行者、道路標識、車線などを正確かつ迅速に識別します。いかに正確かつ迅速に識別するかは走行安全性に直結するため、自動運転の「肝」と言える重要技術です。

主に以下の4種類のセンサーを組み合わせて周囲を認識します。

| センサー種類 | 仕組み | 得意な検知対象 | 弱点 |

|---|---|---|---|

| LiDAR(ライダー) | レーザー光で距離・形状を測定 | 3D空間の正確な把握 | 悪天候・コスト高 |

| カメラ | 可視光で映像を取得 | 信号・標識の色認識 | 夜間・逆光に弱い |

| ミリ波レーダー | 電波の反射で距離・速度を測定 | 悪天候時の車両検知 | 形状認識が苦手 |

| 超音波センサー | 音波の反射で近距離を検知 | 駐車時の障害物検知 | 検知距離が短い |

現在の自動運転車では、これらを複数組み合わせる「センサーフュージョン」が主流です。各センサーの長所を活かし弱点を相互に補い合うことで、昼夜・晴雨を問わず高い認識精度を実現しています。認識ソフトウェアの進化だけでなく、センサーそのものの高性能化・低コスト化も開発競争の焦点です。

なお、2021年にはホンダの標識認識機能がラーメンチェーン「天下一品」のロゴを「車両進入禁止」の道路標識と誤認識したことが話題になりました。こうした誤認識はOTA(無線アップデート)によるソフトウェア更新で解消できるため、認識技術の「継続的な改善サイクル」の構築が重要です。

3.位置特定技術|センチメートル単位で自車位置を把握

位置特定技術(ローカライゼーション)は、車両の現在位置を高精度で把握する技術です。一般的なカーナビのGPSでは数メートルの誤差が生じるため、車線単位での正確な位置把握が求められる自動運転では精度が不十分です。人間の運転であれば多少の誤差を補えますが、自動運転では少しのズレが大きな事故に発展するリスクがあります。

高精度3次元地図(HDマップ)とセンサーデータを照合することで、誤差10cm以下の位置特定を実現しています。位置特定の手法には、衛星測位システム(GPSやQZSS=準天頂衛星システム)を使う方法、高精度地図と車載センサーデータを照合する方法、走行ルートに敷設した磁気マーカーを読み取る方法など複数のアプローチが存在します。

注目すべきは「SLAM技術」(Simultaneous Localization and Mapping)です。自己位置の推定と地図作成を同時に実行する技術で、LiDARを活用する「LiDAR SLAM」やカメラを活用する「Visual SLAM」があり、AGV(無人搬送車)やドローンなど自動車以外の分野でも広く活用されています。トンネルなどGPS信号が届きにくい環境では、IMU(慣性計測装置)やDMI(走行距離計)を併用して位置情報を補完するのがスタンダードです。

4.通信技術|車両・インフラ・クラウドをつなぐ

通信技術は、車両が他の車両・交通インフラ・クラウドサーバーとリアルタイムで情報をやり取りする技術です。総称して「V2X(Vehicle-to-Everything)」と呼ばれ、自動運転のITインフラとして不可欠な存在です。

| 通信の種類 | 通信相手 | 具体例 |

|---|---|---|

| V2V(車車間通信) | 周囲の車両 | 前方車両の急ブレーキ情報を即時共有、自車の挙動や接近を周囲に伝達 |

| V2I(路車間通信) | 道路インフラ | 信号機の変更タイミング・周辺の歩行者情報を受信 |

| V2N(ネットワーク通信) | クラウドサーバー | 渋滞情報・事故情報・地図更新データを取得、走行データをクラウドに送信 |

| V2P(歩車間通信) | 歩行者のスマホ | 横断歩道付近の歩行者を検知 |

V2X通信の最大のメリットは、センサーでは検知できない見通しの悪い交差点の車両や歩行者情報も把握でき、出会い頭の事故防止に直結する点です。さらに、センサーが取得したデータやプローブデータ(走行状況データ)をクラウドに送信し、認識技術の向上やテレマティクス保険に活用する取り組みも進んでいます。

通信データは膨大な量に上るため、5G通信の活用が不可欠です。5Gには以下の3つの特徴があり、自動運転の通信インフラとして大きな期待を集めています。

- 大容量・高速

- 低通信遅延

- 多数同時接続

CES 2026ではアプティブ(Aptiv)が次世代の5G-C-V2X技術を展示するなど、実装が加速しています。

5.予測技術|危険を先読みして事故を未然に防ぐ

予測技術(プレディクション)は、周囲の車や歩行者の行動を先読みし、危険を事前に回避するための技術です。あらかじめ予測したリスクをもとに車両を制御することで、事故を未然に防止します。具体的には以下のような予測処理を行います。

- 見通しの悪い交差点では歩行者の飛び出しを予測して減速

- 歩行者の目線や顔の角度から進行方向の変化を先読み

- 天候・路面状況・災害情報を鑑みて発生しうる危険を予測

- 周囲の車両の挙動パターンから車線変更や急ブレーキを予測

ベテランドライバーが無意識に行っている「かもしれない運転」を、AIが膨大な走行データから学習して再現しているイメージです。ホンダは自動運転レベル3の開発にあたり約1,000万通りのシミュレーションと延べ約130万kmの実証走行を実施し、こうした予測精度の検証を重ねてきました。

6.セキュリティ技術|サイバー攻撃から車両を守る

セキュリティ技術は、常時通信を行いながら走行する自動運転車をサイバー攻撃から守る技術です。自動運転車は多様なシステムが複数の通信手段を使用するため、ハッキングの侵入口も当然多くなります。

実際、2019年には独ダイムラーとBMWが展開するカーシェアサービス「Share Now」の車両が米国でハッキングされ、100台以上が盗難される事件が発生しました。簡易な通信機能しか持たない現行車両でも制御システムへの侵入に成功した事例は少なくなく、コネクテッド化が進む自動運転車ではリスクがさらに高まります。

そのため、ハードウェア・ソフトウェア・通信の全レイヤーで多層防御を構築することが不可欠です。主なセキュリティ対策には以下があります。

- 通信データの暗号化(TLS/SSL)

- 不正アクセスの検知・遮断システム(IDS/IPS)

- OTA(Over-the-Air)による脆弱性の即時修正

- UN R155/R156などの国際セキュリティ規制への準拠

- ハッキング検知時に車両を安全停止・不動化させるフェイルセーフ機能

自動運転のセキュリティ領域は、まさにITシステム企業の知見が活きる分野です。車載システムだけでなく、クラウド基盤や通信インフラを含めた包括的なセキュリティ設計が求められており、自動車業界を通じたガイドラインの策定や情報共有体制の構築も進んでいます。

7.データ処理技術|毎秒テラバイト級のデータを高速処理

データ処理技術は、膨大なセンサー情報をリアルタイムで処理する技術です。1台の自動運転車が1日に生成するデータ量はテラバイト級にのぼると言われています。カメラ、レーダー、LiDARなど複数のセンサーから毎秒数GBものデータを受け取り、数ミリ秒以内に分析して次の行動を決定しなければなりません。

この課題を解決するため、NVIDIAやMobileyeなどが開発する高性能SoC(System on a Chip)が車両に搭載されています。クラウドでの処理では通信遅延が致命的になるため、車載コンピュータで即座に処理するエッジコンピューティングが主流です。

さらに、車両側の「エッジ」、管理者側の「クラウド」、その中間の「エッジサーバー」を組み合わせた分散コンピューティングにより、処理効率を最大化する設計が広がっています。収集したデータをビッグデータとして有効活用する観点から、クラウドを活用したデータ収集・解析技術の重要性も高まっています。

8.HMI技術|システムと人のコミュニケーションを円滑化

HMI(ヒューマンマシンインタフェース)技術は、自動運転システムとドライバー・乗員の間の円滑なコミュニケーションを実現する技術です。ドライバーが直接運転操作を行う機会が減少するからこそ、必要な情報をいかに効果的かつ正確に相互伝達するかが問われます。

将来的には目的地の設定やエアコン制御を音声で命令したり、自動運転車からの通知を視覚・音声で効果的に伝えたりすることが考えられます。さらに、乗員の表情を読み取ってサービスを提案する機能や、HMIの一部として乗員の要望を受け付ける機能など、さまざまな進化が期待されているのです。

車両外部との連携も注目ポイントです。自動運転車の挙動を外部ディスプレイで歩行者に伝達したり、移動サービス用の車両で歩行者からの乗車意思を確認したりする技術が開発中。市場規模も急拡大しており、車載HMIの世界市場は2023年時点で約230億ドル、2032年までには660億ドル超に達すると予想されています。

9.プランニング技術|最適な走行ルートをリアルタイムで計算

プランニング技術は、最適な走行ルートと走行計画を動的に生成する技術です。単純に最短距離を提示するカーナビとは根本的に異なり、以下の要素をリアルタイムで考慮して走行計画を調整します。

- 通行止め・工事情報を加味したルーティング

- 自動運転システムの能力に応じた安全走行レーンの選択

- 周囲の車両の動向をリアルタイム解析した不測の事態の回避

- 燃費・電費の最適化

人間による運転と異なり、想定外の事態に陥った際の判断が難しいため、確実性の高いルーティングが求められます。特に物流業界では、複数の配達先を最短時間で巡回するルート最適化技術が必須です。政府が推進する「自動運転2.0」プログラムではトラックの高速道路自動運転の実証も進んでおり、ドライバー不足の解消に直結する技術として注目されています。

10.ドライバーモニタリング技術|運転者の状態を常時監視

ドライバーモニタリング技術は、運転者の状態をリアルタイムで監視する技術です。自動運転レベル3の解禁により搭載が義務付けられ、ハンズオフ運転が可能な高度なレベル2のADASでも採用が広がっています。

車内カメラで頭の傾き、まばたきの回数、目線の方向などを常時観測し、よそ見や居眠り運転などの危険を未然に防止します。レベル3では、システムからの運転引き継ぎ要請(テイクオーバーリクエスト)に迅速に対応できるかが問われるため、ドライバーの状態監視が必須です。万が一反応がない場合は、警告を発し、それでも反応がなければ車両を安全に停止させます。

ドライバーモニタリングは、国土交通省によりガイドライン化。自動運転レベル3以上では、緊急時にドライバーが運転を引き継ぐ必要があるため、運転可能な状態かどうかの常時監視が義務づけられています。

レベル4以降では、自動運転バスやタクシーにおいて乗員の挙動を見守り安全性を高める用途のほか、乗員の姿勢を分析して乗り心地を向上させる機能など、従来の「安全運転を促す」目的を超えた進化が期待されています。

自動運転技術はどれくらい実現している?日本や世界の現状を解説

自動運転技術の開発は、2026年現在、「実証」から「実装」へと明確にフェーズが移行しています。ここでは、日本と世界の最新状況を具体的なデータとともに解説します。

自動運転レベルの定義|0〜5の6段階を解説

自動運転は、米国自動車技術者協会(SAE)の基準に基づきレベル0からレベル5まで6段階に分類されます。レベル1・2はADAS(先進運転支援システム)に該当し運転主体は人間、レベル3以上で初めて「自動運転」となりシステムが運転主体です。

| レベル | 名称 | 内容 | 運転主体 |

|---|---|---|---|

| レベル0 | 運転自動化なし | システムによる支援機能なし | 人間 |

| レベル1 | 運転支援 | ハンドル操作またはアクセル・ブレーキ操作のいずれかを支援 | 人間 |

| レベル2 | 部分運転自動化 | ハンドル操作とアクセル・ブレーキ操作の両方を同時に支援 | 人間 |

| レベル3 | 条件付運転自動化 | 特定条件下で全ての運転操作をシステムが実施。要請時はドライバーが対応 | システム(条件付) |

| レベル4 | 高度運転自動化 | 特定の走行環境条件内で、緊急時も含めて全ての運転操作をシステムが担う | システム(限定領域) |

| レベル5 | 完全運転自動化 | 場所・天候などの条件に制限なく、いかなる状況でもシステムが運転 | システム(無制限) |

レベル1の技術の一部(自動ブレーキなど)は新車への搭載が義務化されており、レベル2の機能を持つ車両もトヨタ・日産・ホンダなど多くの国内メーカーから発売されています。

現状は「レベル4」の実用化が世界各地で進行中

2026年現在、レベル4の商用サービスが世界各地で本格化しています。日本政府は「2025年度目途に自動運転移動サービスを40カ所以上で実現」という目標を掲げ、官民一体で推進してきました。

レベル4は「高度運転自動化」と呼ばれ、特定の走行環境条件(ODD:運行設計領域)内であればドライバーの介在なしに完全自動運転が可能な段階です。レベル3との最大の違いは、緊急時もシステムが自律的に対応する点にあります。2023年4月の道路交通法改正により日本国内でもレベル4の公道走行が解禁され、都道府県公安委員会の許可のもとで特定地域での運行が可能になりました。

【世界のレベル4導入状況(2026年時点)】

| 国・地域 | 企業 | サービス内容 |

|---|---|---|

| 米国(SF、LA、フェニックス等) | Waymo | 自動運転タクシー(累計4,000万km超走行)。2026年マイアミ拡大予定 |

| 米国(オースティン) | テスラ | 2025年6月にモデルYベースの自動運転タクシー運行開始。サイバーキャブを2026年量産予定 |

| 米国(ラスベガス、SF) | Zoox(Amazon系) | ハンドルなしの専用車両でロボタクシー展開 |

| 中国(北京、上海、広州等) | 百度(Baidu)Apollo Go | 無人自動運転タクシー。中東にも進出 |

| 中国 | Pony.ai | 2024年ナスダック上場。トヨタと提携し1,000台規模展開予定 |

【日本国内のレベル4導入事例(2026年時点)】

| 実施地域 | 運行形態 | 実施内容 |

|---|---|---|

| 福井県永平寺町 | 自動運転バス | 遊歩道「永平寺参ろーど」約2kmを運行。2023年5月に国内初のレベル4サービス開始 |

| 東京都大田区(羽田) | 自動運転バス | HICity内〜羽田空港第3ターミナル間を運行。民間初の公道レベル4許可取得 |

| 茨城県日立市 | 自動運転バス | 2025年2月に国内初のレベル4自動運転バス定常運行を開始 |

| 千葉県柏市(柏の葉) | 自動運転バス | 東京都市圏初のレベル4営業運行。東京大学CooL4コンソーシアムが推進 |

| 大阪府堺市 | 自動運転バス | 「SMI都心ライン」で堺駅前〜堺東駅前間の自動運転実証を実施中 |

市販車として発売されたのは「レベル3」まで

一般消費者が購入できる市販車としては、レベル3が最高水準です。2021年3月、ホンダが世界初のレベル3搭載市販車「LEGEND」を発売しました。

ホンダは開発にあたり約1,000万通りのシミュレーションと延べ約130万kmの実証走行を実施。手動運転に対して高速道路渋滞中の人身事故半減が期待できるという結論に至っています。ただし、100台限定のリース販売で、現在は生産終了しており、コスト面が自動運転車普及の大きな障壁であることを示す事例とも言えます。

【レベル3搭載の主な市販車(2026年時点)】

| メーカー | 車種 | システム名 | 条件 |

|---|---|---|---|

| ホンダ | LEGEND(生産終了) | トラフィックジャムパイロット | 高速道路渋滞時・時速50km以下 |

| メルセデス・ベンツ | Sクラス/EQS | DRIVE PILOT | 高速道路・時速60km以下(欧州) |

| BMW | 7シリーズ | Personal Pilot L3 | 高速道路・時速60km以下(ドイツ) |

一般に購入できる市販車の多くは、レベル2(運転支援)が最高レベルです。テスラのオートパイロット、日産のプロパイロット、トヨタのアドバンストドライブなどがレベル2に該当します。ただし、各社ともOTA(無線更新)で機能を段階的にアップグレードするSDV(Software Defined Vehicle)の設計を採用しており、購入後の進化にも注目です。

レベル5の実現見通し|2030年代を目標に開発中

レベル5(完全運転自動化)は、場所・天候・時間帯を問わず全ての運転操作をシステムが担う究極の段階です。2026年現在、レベル5の開発に取り組む企業はまだ限定的で、世界各国で2030年代頃を目標に研究開発が進められています。

日本では、2027年の国際園芸博覧会(花博)でレベル5の実証実験が計画されています。国内初の公道での実証となる見通しで、完全自動運転の社会実装に向けた試金石として注目。総務省の令和6年版情報通信白書によると、世界の自動運転車の市場規模は2021年に240億ドルを超え、2026年には約620億ドル規模に成長すると予測されています。

自動運転技術の実現における3つの課題

自動運転技術は急速に進展していますが、レベル5(完全自動運転)の実現にはまだ複数の課題が残っています。ここでは、技術面・インフラ面・法制度面の3つの観点から整理します。

課題①:技術面|予測不能な状況への対応

最大の技術的課題は、予測不能な状況への対応です。高速道路のように車が決められた方向に走行しトラブルが少ない環境ではすでに高い精度を達成していますが、市街地での走行は格段に難しくなります。AIが苦手とする「イレギュラーな状況」の例は以下のとおりです。

- 工事現場の誘導員の手信号

- 落下物を避けて急に進路変更する車

- ボールを追いかけて飛び出す子ども

- 緊急車両のサイレンと進行方向の判断

また、悪天候時の認識精度も大きなハードルです。豪雨、吹雪、濃霧の中ではカメラやLiDARの性能が大幅に低下します。奥日光では、GPSが受信困難な山間部での自動運転バス実証として路面に塗布した特殊塗料のラインを読み取る方式が試されるなど、環境に応じた代替技術の開発も進んでいます。

課題②:インフラ面|道路・通信環境の整備

自動運転車が安全に走行するには、道路インフラの整備が不可欠です。しかし、日本の道路には以下のような課題が存在します。

- 標識が古くてセンサーで認識しにくい箇所

- 車線が消えかけている道路

- 複雑な交差点や変則的な道路構造

- 地方部における高精度地図データの不足

加えて、V2X通信を支える高速通信ネットワークの整備も課題です。都市部では5G整備が進んでいますが、地方ではカバー率が低く、自動運転サービスの広域展開を阻むボトルネックになっています。V2X技術の普及には、インフラ整備のコストとマネタイズ、安全性の確保という2つの課題を解決する必要があります。

経済産業省は「モビリティDX戦略」のもとで、高精度地図やAI開発基盤といった「協調領域」に官民のリソースを集中させ開発効率を高める方針です。インフラ整備はIT企業にとっても大きなビジネス機会であり、通信環境の設計やクラウド基盤の構築など、専門知識を活かせる領域が広がっています。

課題③:法制度面|事故責任の明確化

自動運転車が事故を起こした場合、誰が責任を負うのかという法整備が急務です。責任の所在が不明確なケースの例は以下のとおりです。

- 自動運転中にシステムの誤判断で事故が発生した場合

- 完全自動運転車同士が衝突した場合

- ソフトウェアのバグが原因だった場合(メーカー責任か開発会社責任か)

現在の日本の法体系では、基本的に「運行供用者(車の所有者・使用者)」が損害賠償責任を負う仕組みです。自動運転中の事故でもまず所有者が責任を問われ、システムに欠陥があれば後からメーカーに求償する形になっています。保険制度の整備も進行中で、以下のような解決すべき課題が山積です。

- 自動運転車専用の保険商品開発

- データに基づく保険料の算定方法

- 補償範囲の明確化

自動運転技術に関するよくある質問

自動運転技術について、よく寄せられる質問に回答します。

自動運転は絶対無理って本当?

いいえ、「絶対無理」ではありません。限定された条件下での自動運転はすでに商用サービスとして実現しています。

米国Waymoはサンフランシスコ、フェニックス、ロサンゼルスなどで自動運転タクシーを商用運行中で、累計4,000万km超の走行実績があります。テスラも2025年6月にオースティンで自動運転タクシーの運行を開始しました。ホンダも約1,000万通りのシミュレーションと実証実験を通じて「自ら事故を起こさないシステム」を立証しています。

完全自動運転(レベル5)にはまだ時間がかかりますが、高速道路や特定エリアなど条件を限定すれば、安全に運用できるレベルに到達しています。「無理」というよりは、「段階的に実現している最中」が正確な表現です。

自動運転の実現は何が難しい?

最も難しいのは、予測不能な状況への対応です。高速道路のような整備された環境ではすでに高い精度を達成していますが、市街地では歩行者の突然の飛び出し、自転車の急な進路変更、工事による車線規制など、予測困難な要素が無数に存在します。

これらすべてに安全に対応するには、膨大な学習データとAIの判断能力向上が必要です。トロッコ問題のような倫理的課題、悪天候時のセンサー精度低下、サイバーセキュリティなど、技術だけでなく社会的な議論も求められています。

自動運転において日本は遅れている?

米国や中国と比較すると、実用化のスピードでは遅れているのが実情です。

| 国 | ロボタクシー商用開始 | 主な企業 |

|---|---|---|

| 米国 | 2018年〜 | Waymo、テスラ、Zoox |

| 中国 | 2020年〜 | 百度Apollo、Pony.ai |

| 日本 | 2023年〜(限定地域) | ティアフォー、日産、ホンダ等 |

日本が慎重な理由は、高い安全基準と規制があるためです。安全性が十分に確認されるまで実用化を認めない方針をとっており、「石橋を叩いて渡る」アプローチと言えます。

ただし、技術力自体は世界水準です。市販車で世界初のレベル3を実現したのはホンダ、ホンダはBaiduと中国での共同研究、欧州ではHi Driveコンソーシアムへの参画、北米ではHRI(Honda Research Institute)を通じたAI研究と、グローバルに開発基盤を展開しています。トヨタもPony.aiと提携して1,000台規模の展開を計画中です。

経済産業省は「2030年にSDV市場シェア3割」(約1,100万〜1,200万台相当)という目標を掲げ、モビリティDX戦略を通じて官民一体で巻き返しを図っています。

自動運転技術の発展を支えるのは「IT」の力

自動運転技術は、AI、センサー、通信、クラウドなど複数の先進技術が複合的に結び付くことで初めて実現します。「認知→判断→制御」の各プロセスで10の要素技術がそれぞれの役割を担い、連携することで安全な走行が可能です。

2026年現在、レベル4の実用化が世界各地で本格化しています。日本でも10カ所以上でレベル4の自動運転サービスが運行され、政府は2030年に100カ所以上への拡大を目標としています。市街地での完全自動運転(レベル5)にはまだ課題が残りますが、高速道路や限定エリアでの実用化はすでに現実のものです。

特に注目すべきは、自動運転が「車の技術」だけでなく「ITインフラの技術」として発展している点です。クラウド基盤の構築、V2X通信のネットワーク設計、サイバーセキュリティ対策、遠隔監視・運行管理システムの開発、膨大なデータの収集・解析基盤など、ITシステム企業が担うべき領域は急速に拡大しています。今後、車内エンターテインメントや各種移動サービスなど、自動運転車を活用した新たなビジネスも大きく進展していくでしょう。

当メディア「Carconnect」では今後も、EV・モビリティ・次世代交通システムに関する最新ニュースや事例を継続的に発信してまいります。ビジネスに活かせる実践的な情報をお届けしますので、ぜひブックマークして定期的にご確認ください。

関連コラム

EV

電気自動車(EV)のデメリット7選と3つの誤解。「買ってはいけない」は本当?購入後に後悔しない全知識と解決策

EV

カーボンニュートラルへの取り組み事例全15選!個人でできる取り組みも合わせて紹介

EV

電気自動車(EV)の充電時間の目安は?充電の種類や時間短縮の方法も解説

EV

プラグインハイブリッド(PHEV)とは?HV/EVとの違いを一覧比較!「充電しないとダメ?」の疑問からメリット・デメリット、おすすめ車種まで徹底解説

EV

【2026年最新】中国の電気自動車(EV)が注目される理由は?日本で買える車種や注意点を解説

EV