【完全解説】カーボンニュートラル燃料とは?基礎知識からメリット・デメリットまで徹底解説

更新日: 2025/6/4投稿日: 2025/5/9

EV

地球温暖化が世界共通の問題として取り扱われるなか、解決策の1つとして挙げられるのが、カーボンニュートラルの実現です。

カーボンニュートラルの実現には「カーボンニュートラル燃料」の導入と普及が課題となっています。

しかしながら、カーボンニュートラル燃料が実際にどんなものか、よくわからない人も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、カーボンニュートラル燃料の基礎知識や種類、メリット・デメリットについて徹底解説します。

この記事を読めば、カーボンニュートラル燃料について1から10まで体系的に学べます。ぜひ最後までご覧ください。

カーボンニュートラル燃料とは?基礎知識とその背景を解説

まずカーボンニュートラル燃料の基礎知識を、以下2つの項目から解説します。

- カーボンニュートラル燃料の定義と特徴

- カーボンニュートラル燃料が注目される背景

カーボンニュートラル燃料の定義と特徴

カーボンニュートラル燃料を理解するには、まずカーボンニュートラルについて知る必要があります。

「カーボンニュートラル」とは、二酸化炭素(以下CO2)をはじめとする温室効果ガスの排出量と吸収量を、差し引きゼロにする取り組みです。

代表的な温室効果ガス一覧

- 二酸化炭素(CO2)

- メタン

- 特定フロン全般

- 一酸化二窒素

- 六フッ化硫黄

- 三フッ化窒素

カーボンニュートラルの実現にもっとも重要とされているのが、カーボンニュートラル燃料の導入と普及です。

カーボンニュートラル燃料とは、製造から使用までの全過程において、大気中のCO2濃度を増やさない燃料全般を指します。なかでも、以下の4つのカーボンニュートラル燃料は重要度が高いものなので、把握しておきましょう。

- 合成燃料

- バイオ燃料

- 水素燃料

- SAF

これらカーボンニュートラル燃料は、燃焼時にCO2を排出したとしても、製造過程で同量のCO2を原料としていれば、トータルでCO2排出量がゼロになります。

カーボンニュートラル燃料は環境負荷を最小限に抑えられるため、地球温暖化の解決策として注目されています。将来的な化石燃料の枯渇も問題とされている現代では、カーボンニュートラル燃料の重要性は日に日に上がっているといえるでしょう。

カーボンニュートラル燃料が注目される背景

カーボンニュートラル燃料が注目される背景には、地球温暖化抑止のための温室効果ガス排出量削減という課題があります。

1997年、地球温暖化による海面上昇への懸念から、世界各国は先進国の温室効果ガス排出削減を法的拘束力をもって定める「京都議定書」を採択しました。

この京都議定書は、地球温暖化対策として国際的な数値目標を設けた歴史的な国際条約です。

その後は京都議定書に代わり、2015年に「パリ協定」が採択されています。パリ協定の中に、はじめて「カーボンニュートラル」についての宣言が含まれました。

日本はパリ協定に則り、2030年度までに温室効果ガスを46%削減(2013年度比)することを目標としています。この目標実現には、カーボンニュートラル燃料の導入が不可欠として注目されています。

代表的なカーボンニュートラル燃料の種類と特徴を4つ紹介

代表的なカーボンニュートラル燃料は、以下の4つです。

1. 合成燃料

2. バイオ燃料

3. 水素燃料

4. SAF

1. 合成燃料

合成燃料はカーボンニュートラル燃料の代表格であり、CO2と水素(H)を合成して製造する燃料を指します。

製造プロセスを簡単に説明すると、以下のとおりです。

- 原材料(二酸化炭素と水素)を各所で回収・製造する

- 製造工場で二酸化炭素と水素を反応させて「合成燃料」を製造する

- 「FT(フィッシャー・トロプシュ)法」という合成方法で、合成燃料から合成粗油を製造する

- 合成粗油を精製してガソリンや灯油に分ける

合成燃料の製造には水素が必要であり、水素は水から電気分解で取り出します。この電気分解に、太陽光や風力などの再生可能エネルギーのみを使った水素を「グリーン水素」と呼びます。

グリーン水素を使って作られる、もっとも環境負荷が低い合成燃料は「e-fuel」と呼ばれ、カーボンニュートラル実現の要です。

2. バイオ燃料

バイオ燃料とは、植物や動物の生物資源(バイオマス)を原材料とした燃料です。バイオ燃料には、以下のような種類があります。

- バイオエタノール:植物を発酵させて作るアルコール系燃料

- バイオディーゼル:廃食用油など植物油を原料に製造されるディーゼルエンジン用燃料

- バイオジェット燃料:藻類や木材チップ、植物油などバイオマスを原料に製造される航空機用燃料

- バイオガス:生ゴミや家畜の排泄物の有機性廃棄物を発酵させて作るメタン系の燃料ガス

- バイオコークス:廃木材や食品廃棄物など植物系の原料で作る固形燃料

もっとも普及しているのは「バイオエタノール」で、糖質やでんぷん質、セルロース系の原料を使用して製造します。

バイオエタノールの原材料を表にまとめたので、ぜひご覧ください。

| 系統 | 主な原材料 |

|---|---|

| 糖質 | サトウキビ テンサイ(ビート) 果物類 |

| でんぷん質 | トウモロコシ 米 ムギ サツマイモ タピオカ キャッサバ |

| セルロース系 | 稲わら 麦わら 木材チップ 草本植物 農業廃棄物 |

バイオマスが原材料となるバイオ燃料は、石炭・石油のような化石燃料と比較して、CO2排出量が少なく済みます。

バイオ燃料はリサイクル資源の活用という点でも優れており、廃棄物削減や資源循環にも大きく貢献するエネルギー源です。

3. 水素燃料

水素は、燃焼時にCO2が生じないクリーンなエネルギーとして評価されています。水素は製造方法によって、3種類に色分けされます。

- グレー水素:化石燃料を原材料に製造された水素

- ブルー水素:化石燃料から出たCO2を再利用する技術で製造された水素

- グリーン水素:太陽光、風力などの再生可能エネルギーで製造された水素

上記で、カーボンニュートラル燃料に当てはまるのは「グリーン水素」です。合成燃料の1つである「e-fuel」も、グリーン水素を用いて作られます。

水素を燃料とする利点は多くありますが、特筆すべきは以下の4つです。

- 燃焼時に水のみを排出

- 単位重量あたりの発熱量がガソリンの約2.7倍

- 電気と比較して大量に長期間保存しやすく、運搬も容易

- 原材料が水なので地球上に無尽蔵に存在

環境負荷の小さいブルー水素やグリーン水素の製造量はまだまだ少なく、インフラ整備の課題も多くあります。ですが、水素は今後の技術開発や政策支援により、普及が期待されるエネルギーです。

4. SAF

SAFは「Sustainable Aviation Fuel(持続可能性のある航空燃料)」の略で、次世代の航空燃料として期待されています。

SAFの主な原材料は、廃食用油やバイオマス、バイオエタノールなどです。従来の航空燃料と同様に使えるので、既存のインフラを保ったまま活用できるのが大きな魅力です。

ただし、現状では製造コストが非常に高く、導入は難しくなっています。本格的な導入には、サプライチェーン全体で協力し、コストを抑える必要があります。

カーボンニュートラル燃料のメリットを5つ解説

カーボンニュートラル燃料の主なメリットは、以下の5つです。

1. CO2排出量を限りなく抑えられる

2. 将来的なエネルギー自給率向上を期待できる

3. 既存設備を再利用できる

4. エネルギー効率が良い

5. 長期的なコスト削減につながる

1. CO2排出量を限りなく抑えられる

カーボンニュートラル燃料の最大かつ最重要なメリットは、化石燃料と比較して、燃焼時のCO2排出量を大幅削減できる点です。

たとえば合成燃料は、製造過程で大気中や工場のCO2を原材料に製造します。燃焼時に発生するCO2を製造過程で吸収したCO2と相殺できれば、大気中のCO2量は変化しないので、実質排出量をゼロにできます。

カーボンニュートラル燃料の普及は、カーボンニュートラル実現のもっとも重要かつ基本的な課題です。

2. 将来的なエネルギー自給率向上を期待できる

日本に重要なメリットとして、エネルギー自給率向上が期待できる点が挙げられます。

2024年における経済産業省の統計によると、2022年度における日本の一次エネルギー自給率は、原子力を加えてもわずか12.6%しかありません。

2022年度の日本の自給率は12.6%で、他のOECD諸国と比べても低い水準です。

日本は自国内のエネルギーのほとんどを、海外から輸入される化石燃料に大きく依存しています。この課題を解決するために重要視されているのが、カーボンニュートラル燃料です。

地域資源や再生エネルギーを活用し、カーボンニュートラル燃料の製造量を増やせれば、輸入燃料への依存度を大きく減らせます。

また、通常は無駄となり捨てられてしまう余剰電力をカーボンニュートラル燃料の製造に回せるため、エネルギーの効率的な貯蔵手段としても有効です。

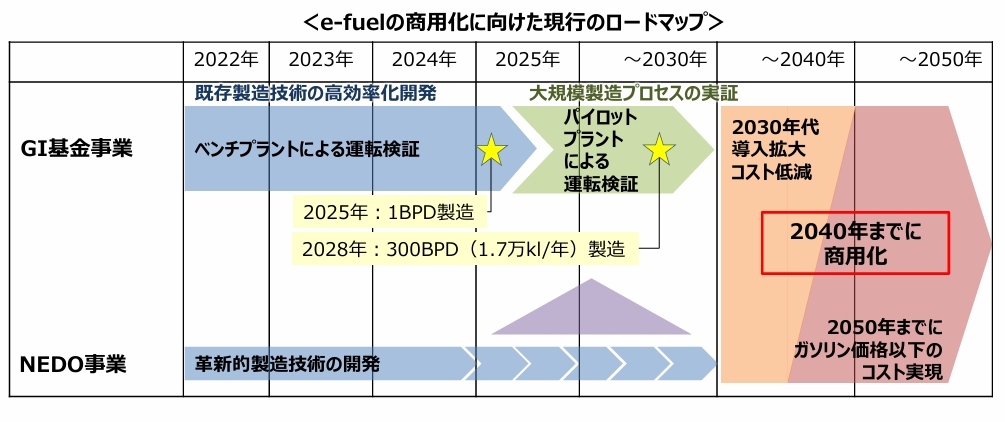

日本政府もe-fuelの商用化目標を2040年に定め、導入を促進しています。

3. 既存設備を再利用できる

カーボンニュートラル燃料は、既存のエネルギー資源にそのまま代替できるので、現代のインフラやエンジンを活用できます。

とくに合成燃料は、現在使われているガソリンや軽油との違いがほぼありません。エネルギー密度や燃焼特性がほとんど同じなので、ガソリン車にもそのまま使えます。

大量に燃料を消費する航空機や大型船舶は、エネルギー消費量の問題で電動化が困難。これらの分野において脱炭素化を推し進められるのは、カーボンニュートラル燃料の大きな魅力です。

新たな設備投資を最小限にしつつ脱炭素化が進められるコストパフォーマンスの高さは、注目に値します。

4. エネルギー効率が良い

カーボンニュートラル燃料は、従来の化石燃料と同等以上の高いエネルギー密度を持っています。

合成燃料は石油と同等の成分や燃焼特性を持っており、エネルギー密度もほぼ変わりません。製造に使う水素も、重量あたりでいえば、ガソリンの約3倍以上の密度を持ちます。

現在はカーボンニュートラル燃料全般の製造コストが高いため、将来的なコストカットが大きな課題です。ですが、化石燃料の代替品として、注目すべきなのは間違いありません。

5. 長期的なコスト削減につながる

現在では製造コストが高いカーボンニュートラル燃料ですが、将来的には技術革新や量産化により、大幅なコストダウンが期待されています。

長期的な視点での技術革新により量産方法が確立すれば、エネルギー資源へのコストに対する大幅な削減が可能です。

さらに既存のインフラが流用できるため、設備投資も最小限に抑えられます。

今後、世界的な環境規制の強化に伴い、化石燃料には炭素税などの追加コストが課される可能性が高くなります。そのため、カーボンニュートラル燃料がコスト面で競争力を持つようになれば、インフラ整備が進む国ほど大きなコスト削減効果の享受が可能です。

日本がエネルギーコストを削減し、持続可能なエネルギー社会を実現するには、カーボンニュートラル燃料は不可欠です。

現時点でのカーボンニュートラル燃料のデメリットと課題を4つ解説

2025年5月現在では、カーボンニュートラル燃料には以下4つのデメリットがあります。

1. 製造コストが高い

2. エネルギー効率が低い

3. 環境負荷がゼロではない

4. 原材料の安定供給が難しい

1. 製造コストが高い

現代の技術では、カーボンニュートラル燃料の製造コストは非常に高いものとなっています。

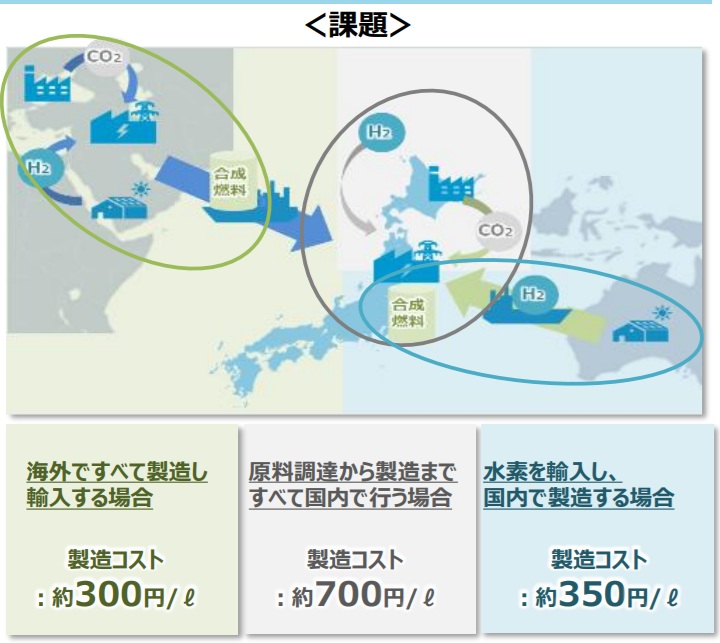

具体例として、原油の輸入価格と合成燃料の製造費用を、以下のように比較しました。

- 原油輸入価格:約70~80円/L

- 合成燃料:約300~700円/L

合成燃料の製造費用の詳細は、以下のとおりです。

- 海外で製造して輸入する場合:約300円/L

- 水素を輸入して国内で製造する場合:約350円/L

- 原料調達から製造まですべて国内で行う場合:約700円/L

比較すると、もっとも合成燃料の製造コストが低い方法であっても、原油を直接輸入する場合の約4倍のコストがかかってしまいます。

カーボンニュートラル燃料の社会実装には、低コスト化は必須事項です。現に、ENEOSのようなエネルギーの精製・販売事業を主軸としている企業では、低コスト化に向けて実証実験が進められています。

ENEOSホールディングス(HD)は28日、化石燃料に比べて環境負荷の小さい「合成燃料」の生産を始めたと発表した。より大規模で効率的に生産するための課題などを洗い出すための実証生産との位置づけで、2040年までの商業化をめざす。

2. エネルギー効率が低い

現代の製造技術では、カーボンニュートラル燃料のエネルギー効率は非常に低いものとなっています。理由としては、製造工程で消費するエネルギーが、吸収するCO2を上回るためです。

とくに、グリーン水素とCO2を合成してe-fuelを製造する場合、各段階で大幅なエネルギー損失が発生してしまいます。現状では、まだまだ化石燃料を使用したほうが、コストパフォーマンスははるかに高いと言わざるを得ません。

資源エネルギー庁によると現在の合成燃料の製造コストは1リットルあたり300〜700円と、ガソリンより大幅に高い。グリーン水素をつくるのに欠かせない再生エネの発電コストがかさむためだ。

技術面の革新によりe-fuelの生産効率が上がれば、製造コストも下がります。カーボンニュートラル燃料の安定供給に向けて、日本企業の技術には期待が持たれます。

3. 環境負荷がゼロではない

カーボンニュートラル燃料は、理論上はカーボンニュートラルの実現が可能なエネルギー資源です。ですが現代の技術では、実質的なプラスマイナスゼロは達成できません。

たとえば、火力発電で合成燃料を製造すれば、吸収量以上の大量のCO2が発生します。

バイオエタノールを製造するにも、原材料として森林資源を使ううえでは、森林伐採による二酸化炭素吸収量の低下が懸念事項です。

環境負荷を抑えつつエネルギーを供給するには、カーボンニュートラル燃料の製造技術と、再生可能エネルギーの生産効率の両方を高める必要があるでしょう。

4. 原材料の安定供給が難しい

カーボンニュートラル燃料を製造するには、原材料の供給源を確保する必要があります。

SAFやバイオ燃料の製造には植物油や穀物が必要ですが、これらは食料需要と競合するリスクを持ちます。

たとえカーボンニュートラル燃料の製造技術が高まったとしても、原材料の供給量に限界があるうちは量産は不可能です。状況によっては、原材料の奪い合いが起こってしまうかもしれません。

安定供給を実現するには、原材料の生産技術が伴う必要も出てきます。

カーボンニュートラル燃料普及に向けての自動車メーカーの事例を紹介

最後に、カーボンニュートラル燃料普及に向けての各自動車メーカーの取り組みを紹介します。

- 日産

- トヨタ

- ホンダ

日産

2022年6月、日産はカーボンニュートラル燃料を活用して走る開発車両を公開しました。日産は2050年までにカーボンニュートラルを実現する目標を掲げており、この取り組みはカーボンニュートラル達成への一環と思われます。

日産は、2050年までに事業活動を含むクルマのライフサイクル全体*1におけるカーボンニュートラルを実現する新たな目標を、2021年1月に発表しました。

引用:環境への取り組み|日産

カーボンニュートラル燃料の開発車両は「フェアレディZ」をベースにしており、廃棄された食品や木材チップを原材料としたバイオ燃料で走る仕組みです。

現時点で、市販のフェアレディZへのバイオ燃料活用は想定されていません。ですが、日産は耐久レースへの参加を通じて、技術やノウハウの蓄積を進めていく模様です。

トヨタ

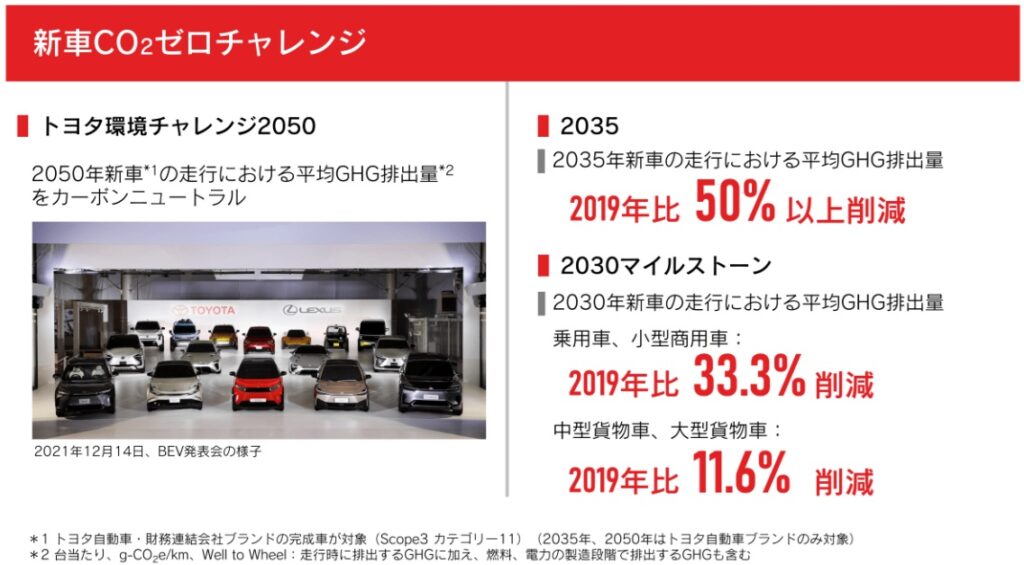

2024年5月、トヨタは出光興産やENEOS、三菱重工と共同で、2030年頃のカーボンニュートラル燃料導入に関する検討を進めることを公表しました。

トヨタはカーボンニュートラル実現に向け、ガソリン車のCO2排出量削減に取り組んでいます。2007年にはブラジルでフレックス燃料車(ガソリンとバイオエタノールの混合燃料で走る車両)の導入に成功しました。

さらに、2018年にはフレックス燃料車にハイブリッドシステムを搭載した試作車を世界で初公開。積極的に、カーボンニュートラル実現に向けた計画を進めています。

トヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ)のブラジル生産・販売事業を担う事業体であるToyota do Brasil(以下、ブラジルトヨタ)は、ガソリンに加えてエタノールなどのアルコールを燃料として走行できるフレックス燃料車(Flexible-Fuel Vehicle : 以下、FFV)に、世界で初めてハイブリッドシステムを搭載した試作車(以下、ハイブリッドFFV)をブラジルのサンパウロ市でトヨタが主催したイベントで初公開しました。

上に挙げた実績から、今後のトヨタを含む4社連携体制でのカーボンニュートラル燃料の導入・普及に向けた動きに注目です。

ホンダ

ホンダは、2021年にF1用高性能燃料の成分のうち、58.5%をカーボンニュートラル化することに成功しました。この結果から、技術的には100%をカーボンニュートラル燃料とすることが可能だと公表しています。

F1は2022年からレギュレーションが変わり、燃料に10%のエタノール混合が義務付けられました。加えて2026年には、使用燃料の100%をカーボンニュートラル燃料にする必要があります。

F1はカーボンニュートラル化において、中核を担う業界なのは間違いありません。

ホンダはF1でカーボンニュートラル燃料の技術を高め、国内レースへの移行や将来的な市販車への適用を目指しています。

【まとめ】カーボンニュートラル燃料実現は自動車産業に大きな革命をもたらす

カーボンニュートラル燃料は、自動車に革命をもたらすエネルギー資源です。

2025年5月現在、長引くインフレにより、化石燃料をはじめとするエネルギー資源は高騰を続けています。さらに化石燃料の枯渇問題も重なり、今後のエネルギー価格はさらに上昇する可能性は否定できません。

もしカーボンニュートラル燃料が一般に普及すれば、日本国内のエネルギー問題の多くは解決します。加えて、カーボンニュートラル実現に大きく近づき、我が国は社会的にも優位に立てるでしょう。

自動車業界をはじめとした、多くの企業がカーボンニュートラル燃料の開発に尽力しており、今後の動向に注目です。

関連コラム

EV

【2026年最新】自動車の自動運転が普及すれば道路の渋滞はなくなるのか?緩和・悪化の双方の根拠を徹底解説

EV

中国の自動運転の現状は?実証実験や実例、事故など気になるポイントを解説

EV

【2025年版】EV(電気自動車)の補助金とは?申請の流れや注意点をわかりやすく解説

EV

【総まとめ】電気自動車(EV)のメリット7選!デメリットをカバーする方法も合わせて解説

EV

BRJ株式会社が自動運転バスの実証実験を福岡市のアイランドシティで実施

EV